「入社して間もないけど、思っていた仕事内容や職場と違い、すでに辞めたい」「入社してすぐ退職したら、次の転職で不利になったりする?」このような悩みをお持ちの人も多いのではないでしょうか。

入社してみたら思っていた仕事内容や職場と違い、すぐに辞めたくなったという話は珍しくありません。

しかし、短期間で転職を繰り返してしまうと、面接のときにまたすぐ退職してしまうのではと人事に思われ、転職活動が不利になってしまう人がいるのも事実です。

この記事では、入社して1日~1年以内といった、入社してすぐに辞めたいと思っている人に向けて、入社して間もなく辞めるときの疑問や不安を解消します。

当サイト「マイナビニュース転職」は厚生労働大臣の認可を受けた有料職業紹介事業者(許可番号 13-ユ-080554)である株式会社マイナビが運営しています。

「今の自分の年収は適正なのか?」「入社したばかりだけど、他の会社に転職したい」と悩んでいる人に、無料で簡単に自分の市場価値を知ることができるビズリーチへの登録をおすすめします!

スキマ時間に登録しておくだけで、企業からスカウトを受け取れます。スカウトのあった企業の規模や年収で、自分の市場価値を見極められるでしょう。

▼ビズリーチの強みはこちら!

・会員登録するだけでスカウトが届く

・好待遇な求人が豊富

・転職後の平均年収は840〜960万円

口コミでも「思ってもみなかった好待遇のスカウトが来た」「自分がもらっている給料が、市場では安いことがわかって転職の決断ができた」との声が多いため、興味がある人は一度登録してどんなスカウトが来るか見てみましょう。

公式サイト:https://www.bizreach.jp/

入社してすぐ退職する人はどのくらいいる?

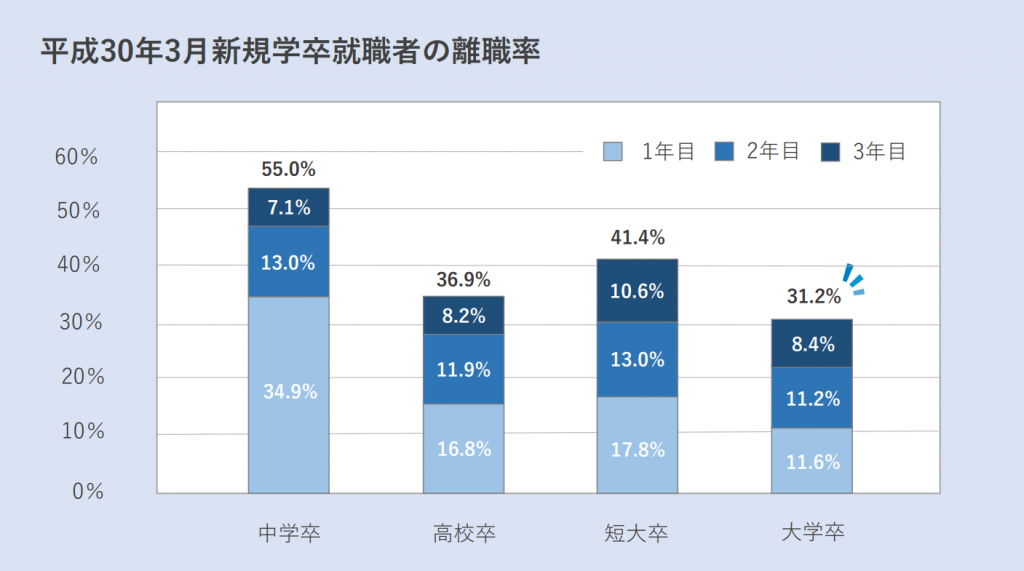

※出典元:厚生労働省「新規学卒就職者の離職状況(平成30年3月卒業者の状況)」

厚生労働省のデータによると、新卒3年以内の学歴別離職率は、最も低い大学卒でも31.2%となっています。つまり新卒で入社した人の10人に3人以上が3年以内で退職しているのです。

新卒1年以内の退職者がどの学歴でも最低1割以上はいることから、入社してすぐ退職する人は一定数いるのが実情です。

20代や新卒で仕事を辞めたいと悩んでいる人は、以下の記事もおすすめです。

「20代や新卒で「仕事に疲れた」「会社を辞めたい」と感じたら。後悔しないための判断基準」

入社してすぐ退職する理由

実際に入社してすぐに辞めてしまう人の理由には、どのようなものがあるのでしょうか。主な理由をご紹介します。

職場の人間関係が合わなかった

まず最初に挙げられる理由として、職場の人間関係が合わないことがあります。

例として、直属の上司と相性が合わない、研修のときに理不尽な扱いを受けた、社員同士がギスギスしていて働きづらいなどです。人間関係が悪いと仕事でわからないことを周りの人に聞きづらいので、ストレスとなり、入社してすぐに退職を考えるきっかけになります。

「上司と合わない場合の対処法5選!苦手な上司にありがちな特徴・ストレス対策を解説」

残業が多すぎるなど労働条件が悪い

残業が多すぎると、プライベートの時間が取れなかったり体力的にも辛かったりして、仕事のモチベーションは下がります。

他にも労働条件が悪い例として、オフィスにエアコンがなく快適な環境ではないため集中できない、分煙でなくタバコの臭いが気になるなど、個人では改善の余地がないものも退職を考える理由になります。

入社前の期待と入社後の現実のギャップ

入社前に聞いていた話と、実際に入社したあとの現実との差が大きいのも退職理由の一つです。

例えば、入社前には残業はほぼないと聞いていたが、実際は毎日2~3時間の残業は必須だったり、事務職採用と聞いていたが配属は営業職だったといったものです。

こうしたギャップは結果として会社への不信感につながり、退職を検討する要因になります。

教育体制が整っていない

また、仕事をしっかりと教えてもらえないことも理由に挙げられます。

研修や仕事内容の説明がほとんどないにもかかわらず、いきなり現場に出されたなどで、会社に不満を感じる人もいます。入社直後はわからないことが多く、緊張もしているので、教育体制の不備にはストレスを感じやすいです。

このように入社してすぐに辞める理由の多くは、人間関係や職場環境などが大きく関わっているようです。

給料が上がらず転職しようか悩んでいる人は、以下の記事がおすすめです。

「頑張っても給料が上がらないのはなぜ?昇給の交渉か転職かの判断基準も解説」

入社してすぐ辞めると転職に悪影響?

ここでは、入社してすぐ退職すると次の転職にどのような影響があるのか、立場別に解説します。

新卒・第二新卒の場合|比較的影響は少ない

第二新卒とは一般的に、学校を卒業後、一度就職をしたがおよそ3年以内に退職し、転職活動をする若手求職者を指します。

新卒や第二新卒で入った企業の退職であれば、若さやポテンシャルを見込まれることが多く、次の転職への影響は比較的少ないといえます。そうはいっても、入社してすぐ辞めてしまうのではないかと良くないイメージを採用担当者に持たれてしまうことがあるのも事実です。

編集部

転職活動でのポイントとして、次の職場では同じ失敗をしない意思を採用担当者に伝えることが重要です。そのために、入社から短期間で退職してしまった理由を自分のなかで明確にして、なるべくネガティブにならない伝え方を考えておくとよいでしょう。

中途採用の場合|転職回数による

中途採用の場合は、転職回数によって変わってきます。転職の経験が1,2回と少ないようであれば採用担当者もそれほど気にならないようです。

しかし、3回以上となると注意が必要です。短期間で転職回数が多くなってしまったことについて、採用担当者が納得する説明ができるようにしましょう。

編集部

例えば、「スキルアップを狙った転職だった」「多種なキャリアチェンジを目指しての転職だった」など、よりポジティブな内容であれば好意的にとらえられ、次の職場への内定率も上がる可能性があります。

試用期間中の場合|やむを得ない理由ならば可

試用期間は企業に必要な人材かどうかをテストされている期間でもあります。そのため、試用期間中の退職は次の転職活動でも不利になりやすいです。

使用期間中に転職する場合、転職希望先に伝える理由は「パワハラがあった」「給料の未払いがあった」など、やむを得ない内容に絞られるでしょう。退職したのがこのような理由以外であれば、中途採用の場合と同じく、採用担当者が納得できる説明を自身で用意しておくと良いです。

編集部

具体的には、転職先でどのように活躍できるのかを具体的に説明するのがおすすめです。また、前職に対して感じたことを転職先の仕事で活かせることをアピールする方法もあります。

短期間で転職を繰り返すのは不利になる

どの立場でも「うちの会社で採用しても、またすぐに退職してしまうのでは……?」とマイナスなイメージを抱かれやすいのは事実です。

しかし、伝え方によって挽回は十分に可能です。過去に入社から短期間で退職してしまった理由を自分のなかで明確にし、次はそうならないように反省している意思を、採用担当者に示すようにしましょう。

\高条件のスカウトをもらう!/

ビズリーチに無料で登録

入社してすぐ退職した場合の保険・給与

ここでは、入社してすぐ退職したときの保険や給与について解説します。

社会保険料

社会保険料は原則、月末時点の在籍で判断します。しかし同月内に入社して退社した場合、1ヵ月分の社会保険料が発生してしまいます。これを同月得喪といいます。

そのため、退職するまでに勤務した日数が極めて少ない場合は、給料よりも社会保険料のほうが高くなってしまう場合があるので、注意しましょう。給料よりも社会保険料のほうが高くなってしまった場合、会社から不足分を請求されますので、給料明細を確認してください。

厚生年金保険料

上記で支払った社会保険料のなかでも、厚生年金保険料については返金される場合があります。

例として、前の職場を退職した月内に、次の職場で厚生年金保険の資格または国民年金の資格を取得した場合、前の職場で納付した厚生年金保険料は返金されます。この場合、年金事務所から対象の会社あてに「還付請求書」が届くので、そちらにしたがって手続きを進めれば、厚生年金保険料は返金されます。

雇用保険料・所得税

雇用保険料と所得税については実際に支給された給与をもとに計算されます。給与は日割りで計算される会社がほとんどで、計算方法は賃金規定などに記載されているとおりです。

入社してすぐでも仕事を辞めるべきかの4つの判断基準

こちらでは、どのような状況であれば、入社してすぐでも退職を検討すべきなのかの判断基準をご紹介します。

- 転職したら今の悩みは解決できるのか

- 将来のキャリアのプラスになるか

- 自分でできる改善方法を試してみたか

- 心と体に支障をきたしていないか

転職したら今の悩みは解決できるのか

まず1つ目の判断基準として、今の悩みが転職することによって解決できるかがあります。もし転職せずに、同じ職場にいて今の悩みを解決できるのであれば、今の職場で解決しましょう。できれば入社から少なくとも2年は同じ職場を継続するのが、次の転職でも影響が出づらいといえます。

例えば、人間関係に悩んでいれば「違う担当にしてもらえるか人事に交渉してみる」や、給料が低いことで悩んでいれば「どれぐらいの年数でいくらの昇給が見込めるか確認する」などです。

編集部

「社風が合わない」や「パワハラにあっている」などの悩みであれば、同じ職場で悩みを解決するのは難しい可能性が高いので、転職を検討しましょう。

以下の記事では20代におすすめの転職エージェントを紹介しています。興味のある人はあわせてご覧ください。

将来のキャリアにプラスになるか

2つ目の判断基準は、自分のキャリア設計を見直したときに、今の仕事を続けるメリットがあるのかといったポイントです。

例えば、今テレビ関連の職に就いていて、残業が多いことに悩みを持っていたとしても、将来テレビのような動画編集をYouTubeでしたいと考えているとしたら、今の仕事が将来のキャリアやスキル的に必要となるでしょう。

そのように今の仕事が、自分が思い描く将来のキャリアに必要な場合は、急いで転職をせずに同じ職場で悩みを解決する方法を考えたほうが自分のためになるといえます。

以下の記事ではキャリア設計の相談に乗ってくれるキャリアコーチングのおすすめを紹介しています。興味のある人はあわせてご覧ください。

おすすめのキャリアコーチング11選をランキングで紹介!利用者の口コミ・料金比較も

「【2024年最新】キャリアコーチングおすすめランキング11選!【専門家取材・口コミ評判あり】」

「キャリアアップのやり方がわからない」「年収アップしたいが、転職以外の選択肢を知りたい」という人に向けて、キャリア支援のプロであるコーチが、キャリアの目標設定から実現までのプロセスをサポートしてくれるキャリアコーチングがおすすめです。

おすすめのキャリアコーチングサービスをランキングで紹介!利用者の口コミや料金比較も紹介しているので、ぜひご覧ください。

自分でできる改善方法を試してみたか

また転職に踏み切る前に、まずは自分でできる改善方法を試してみましょう。

仕事をしていれば働くのが嫌になるようなことも出てきます。しかし、毎回そこで退職を考えてしまうと、どのような職場であっても、すぐに退職するようになってしまう恐れがあり、短期間で転職を繰り返すことにつながってしまい、自分のキャリアに影響が出る可能性が高いです。

そうならないために、まずは今の仕事を辞めたい原因を洗い出し、解決法がないか対策を検討してみましょう。そのうえで改善は不可能だと判断したら、転職を検討することをおすすめします。

心と体に支障をきたしていないか

最後に重要な判断基準として、心と体に支障をきたしていないかがあります。

仕事の悩みが心身に影響している場合、すぐに転職を検討したほうがよいでしょう。抱えている悩みが気になり眠れないなどといった症状は要注意です。

入社してすぐ会社を辞めるときの手順

ここでは入社してすぐ退職するときの流れを順番に解説します。

前提として、入社してすぐに退職してしまうのは、会社にとってあまりいいことではありません。上司や人事に対する態度に気をつけ、退職手続きを穏便に済ませるのが賢明といえます。

- 転職先に求める条件を明確にする

- 転職活動を始める

- 直属の上司に退職したい旨を告げる

- 引き継ぎを怠らない

Step1 転職先に求める条件を明確にする

今の職場を退職して転職することが自分のなかで決まったとしても、転職先を決めずに退職の手続きを進めてしまうのは危険です。

心身に影響がでているなど、どうしてもすぐに退職する理由がない限り、まずは転職先を決めてから退職の手続きをした方が、経済的にも精神的にも安心できます。

編集部

まずは今の悩みを踏まえて、どのような条件を転職先に求めるのか自分のなかで整理しましょう。転職する目的を最初に明確にできると、転職先を探しているときに判断がブレにくくなるのでおすすめです。

例えば「今より給料が下がってもいいから、残業がほぼない企業に転職したい」や「残業が多くてもいいから将来のキャリアにつながる仕事ができる企業に就職する」などです。

「転職軸とは?定まらない人向けに作り方を解説!例文や面接の回答例も紹介」

Step2 転職活動を始める

転職する目的を明確にしたら、実際に転職活動に動きましょう。

転職サイト「エン転職」によると、転職にかかる期間は平均で3〜6ヵ月です。転職経験者の8割以上が半年以内に転職活動を終えているという結果があります。

また、アンケートに回答した人の86%が「在職中に転職活動をおこなう」というデータもありました。退職したい時期から逆算して転職活動のスケジュールを組みましょう。

入社してすぐの転職に不安がある場合は、無料で就職支援をしてくれる転職エージェントの利用が効率的でおすすめです。入社して間もない転職者にとって、おすすめの転職エージェントは次の見出しでご紹介します。

Step3 直属の上司に退職したい旨を告げる

退職の意思を固めたら、まずは直属の上司に伝えましょう。会社を辞める理由を説明する必要があります。このときに直属の上司を抜かして、より上の立場の人に伝えるのはマナー違反に当たるので注意してください。

働いている会社に退職を伝える時期の目安は、1~2ヵ月前です。1~2ヵ月前あれば、後任者を決めることや、引き継ぎをしっかりおこなうことができるためです。入社から1ヵ月以内の退職の場合、引き継ぎの心配はそれほどありません。

正式に退職が認められ、退職日が決まったら2週間前までに、退職届(退職願)を提出するのが一般的です。

Step4 引き継ぎを怠らない

退職届を提出するのと並行して、後任の人への引き継ぎをおこないましょう。

同時におこなうのは時間も手間もかかってしまいますが、引き継ぎは早めに始めるに越したことはありません。退職する人も、後任の人も気持ちに余裕を持って仕事ができます。後任の人がわかりやすいように、パソコンのフォルダを整理し、作業手順を作っておくのも理想的です。

こうした退職手続きの際、周りの目が気になるかもしれませんが、気にしすぎることはありません。早い引き継ぎほど後任の人を楽にするので、気にせず進めていきましょう。

また、取引先の人との関わりが必要な業務であれば、取引先に挨拶して後任の人を紹介しておくと、引き継ぎしやすいでしょう。

\高条件のスカウトをもらう!/

ビズリーチに無料で登録

第二新卒・20代におすすめの転職エージェント3選

入社してすぐの転職に不安がある場合は、就職支援をしてくれるエージェントの利用がおすすめです。ここでは入社してすぐ退職した人に向けておすすめの転職エージェントを3つ紹介します。

- ハタラクティブ

- dodaエージェントサービス

- リクルートエージェント

ハタラクティブ|20代を中心に未経験転職に特化

※画像引用元:ハタラクティブ公式ホームページ

ハタラクティブは、主に20代を中心とした未経験転職に特化した転職エージェントです。第二新卒やフリーターからの転職にも対応しており、未経験者歓迎求人を多く取り扱っています。

また、ハタラクティブでは企業の特徴や傾向に合わせた面接対策をおこなっています。1社ずつ丁寧な対策をおこなうことで、面接の通過率も80%以上と高いです。

さらに、内定後から入社までの期間もアドバイザーによるサポートが受けられます。入社までに必要な準備や不安にも相談に乗ってくれるので安心です。

ハタラクティブはこんな人におすすめ!

- 未経験職種への転職に挑戦したい看護師

- 短期間集中の転職活動で内定を得たい人

- 入社まできめ細かいサポートを受けたい人

\ハタラクティブに興味を持った人はこちら/

ハタラクティブ

登録はこちら(無料)

ハタラクティブについて、より詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

「ハタラクティブの評判はひどい?口コミ調査でわかったリアルな特徴を徹底解説」

dodaエージェントサービス|良質なアドバイザーが転職を支援

※画像出典元:dodaエージェントサービス公式HP

doda(デューダ)は、転職求人サイト・スカウトサービスなど、さまざまな転職支援サービスを提供する総合転職サイトです。各サービスは連携しており、併用することによってより効率的・効果的な転職活動ができます。

dodaエージェントサービスでは、241,252件の求人情報を持っています(2024年5月時点)。業界・職種・エリアごとに詳しいキャリアアドバイザーが在籍しているため、自身の希望に合わせたアドバイスを受けられるでしょう。

また、年収査定や合格診断など、「転職するかどうか迷っている」人に役立つツールもあります。ぜひ活用してみてください。

- 241,252件の豊富な情報から自身に適した求人を探してほしい人

- 転職サイトやスカウトサービスを併用して効率的に転職したい人

- 年収査定や合格診断といったツールを利用したい人

dodaの口コミや評判は、こちらの記事で詳しく紹介しています。

リクルートエージェント|求人数が国内No.1の充実したサポート体制

※画像出典元:リクルートエージェント公式HP

リクルートエージェントは、求人数が国内No.1の大規模な総合型転職エージェントです。公開求人の多さもさることながら、非公開求人数も豊富なので新たな出会いにも期待できます。

業界ごとに経験豊富なアドバイザーが在籍していることも魅力です。各業界、職種に精通しているため、経歴やスキルの価値を正しく評価してもらえます。

また、転職者に対するサポート体制の充実度は大手ならではなので、50代の転職にも効果的でしょう。

- 国内最大級の求人数のなかから仕事探しをしたい人

- 業界に詳しい人からアドバイスをもらいたい人

- 大手ならではの充実したサポートを受けたい人

リクルートエージェントについて、より詳しく知りたい人はこちらの記事もおすすめです。

入社してすぐ退職するときによくある疑問

ここでは、入社してすぐ退職した場合によくある質問について解説していきます。

- 職場に退職理由をどう伝えればいい?

- 退職を拒否された場合、どうすればいい?

- 転職活動を始めるのは「在職中」「退職後」どちらがいい?

- 転職するか悩んでいるけどエージェントの利用は可能?

- 転職サービスの利用で転職活動が会社に知られることはある?

入社してすぐ辞めたら損害賠償を請求されることはある?

職場に退職理由をどう伝えればいい?

職場の人間関係や待遇に不満があり退職したい場合でも、会社に退職理由をそのまま伝えるのはおすすめしません。

正直に伝えても、相手を不快にさせるだけでメリットがなく、「不満点を解消するので、残ってほしい」といわれてしまう可能性があるためです。

親の介護や結婚・出産、引越しや体調不良など、本人にはどうしようもない理由であれば伝えて問題ありません。ただし、病気ではないのに体調不良を理由にして退職すると、健康であることが後から発覚することもあるので注意しましょう。

退職を拒否された場合、どうすればいい?

会社に退職を拒否されても、社員には「退職の自由」があります。民法上、退職については、会社に対して退職の申し入れをしてから2週間が経過すれば、会社からの承諾がなくても辞めることが可能です。

編集部

退職の意思表示を証拠として残しておきたい場合、口頭で伝えるだけではなく、以下の方法もおこなうと良いでしょう。

- 退職願を書面として提出する

- 直属の上司や人事課長へメールを送る

転職活動を始めるのは「在職中」「退職後」どちらがいい?

転職活動開始のタイミングを在職中と退職後どちらにすべきかは、人によってかわります。

在職中の転職活動は、収入面に余裕が生まれたり、転職で不利になりがちな離職期間をなくせたりするメリットがあります。

退職後の転職活動は、リフレッシュする期間を設けられたり、じっくりと転職活動に向き合えたりするメリットがあります。心身をしっかりと休める必要がある人や、実家に戻るなど経済的に大きな心配がない人は退職後でもよいでしょう。

転職の流れについて詳しく知りたい人は、こちらの記事をご覧ください。

「会社の辞め方とは?今すぐに円満退職する方法について徹底解説」

転職するか悩んでいるけどエージェントの利用は可能?

転職の意志が固まっていない場合でも、転職エージェントを利用することは可能です。

転職エージェントは無料で利用できるサービスであり、求人紹介を受けたり、キャリアアドバイザーに転職相談したりしても、絶対に転職しなければならない決まりはありません。

転職すべきかどうか迷っている場合は、気軽な気持ちで転職エージェントに相談してみましょう。相談しているうちに、自分の目指すべきキャリアや自分に合った仕事が見つかるかもしれません。

転職サービスの利用で転職活動が会社に知られることはある?

注意していれば転職サービスの利用で転職活動が会社に知られることはありません。

スカウトサービスを利用する場合は、現在の勤務先に対して自分の情報を非公開にできるブロック設定をおこないましょう。ブロック設定をしていないと、勤務先に個人を特定されてしまう可能性があります。

編集部

転職エージェントを利用する場合は、連絡して欲しくない時間帯をあらかじめ伝えておきましょう。勤務中に転職エージェントから連絡がきて、場合によっては転職活動が知られてしまう可能性があるためです。

入社してすぐ辞めたら損害賠償を請求されることはある?

編集部

入社してすぐに辞めたら損害賠償を請求されるのでは?

試用期間中の退職であれば、損害賠償を請求されることはほとんどありません。しかし、下記の場合にあてはまると、損害賠償を請求されることもあります。

- その職場で得た技術や知識を流出させる

- 大きな損害を会社に与えたままバックレる

- 採用時に話した内容や書類に嘘があった

これらは一般論的に悪質なケースですのでほとんど遭遇することはありません。ただし、数多い新卒採用者の中にはこのようなことをしてしまう人もいるかもしれないです。これらは会社に大きな損失や不快感を与える行為としてよく覚えて置き、軽い気持ちでバックレたり嘘を伝えたりしないよう注意しましょう。

まとめ

この記事では、入社してすぐに会社を退職するにあたって、次の転職への影響や退職の手順について解説しました。

入社してすぐ退職するのはあまり望ましくないですが、まずは転職の目的を確認して、今後同じような即日退職を避けるように意識しましょう。転職の目的が固まっていないと、次の職場でも入社後にまた短期間で退職し、転職を繰り返すことになってしまいます。

入社してすぐとはいえど、今の会社を真剣に辞めたいと考えているのであれば、自分を信じて新しい一歩を踏み出してみるのはいかがでしょうか。

本記事で紹介したことを、転職の参考にしていただけると幸いです。

◆記事で紹介した商品・サービスを購入・申込すると、売上の一部がマイナビニュース・マイナビウーマンに還元されることがあります。◆特定商品・サービスの広告を行う場合には、商品・サービス情報に「PR」表記を記載します。◆紹介している情報は、必ずしも個々の商品・サービスの安全性・有効性を示しているわけではありません。商品・サービスを選ぶときの参考情報としてご利用ください。◆商品・サービススペックは、メーカーやサービス事業者のホームページの情報を参考にしています。◆記事内容は記事作成時のもので、その後、商品・サービスのリニューアルによって仕様やサービス内容が変更されていたり、販売・提供が中止されている場合があります。