日本企業は強さを取り戻しつつある

では、なぜ実際には景気が回復しているのに実感がないのでしょうか。その原因として考えられるのは、世界情勢の波乱が続いていること、国内的には少子高齢化・人口減少によって経済全体の伸びが見込みにくいこと、そして何よりも個人の収入があまり増えない中で、老後の年金や医療など将来の生活への不安が大きいことなどが挙げられます。

これらは令和の時代に引き継がれた課題でもあります。しかし、日本経済はそれを乗り越えていけると思っています。そうなれば、多くの人が「景気回復」の実感を得られるようになるはずです。

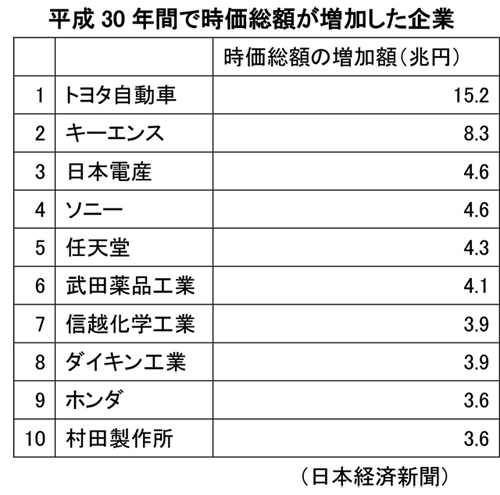

私がそのように見る理由は3つです。第1は、日本企業が強さを取り戻しつつあることです。ちょうど平成から令和に代わる直前、日本経済新聞に「平成30年間で時価総額が増加した企業のランキング」という記事が掲載されていました。時価総額は「株価×発行済み株式数」で計算され、市場が評価する企業価値を表します。

それによると、増加額の1位はトヨタ自動車でした。トヨタはリーマン・ショックの直撃を受けて2009年3月期決算で事実上初の赤字となりましたが、そこから原価低減と固定費削減を徹底して1年で黒字を回復、その後は2014~2016年3月期の3年連続で最高益を達成、さらに2018年3月期も最高益を更新しました。今年3月期は減益でしたが、売上高は初めて30兆円の大台に乗せるなど、高水準の業績を上げ続けています。

トヨタはもともとトヨタ式生産方式と原価改善を真骨頂としていますが、リーマン・ショック後の危機を乗り切るために、お家芸に一段と磨きをかけてコスト競争力を強化したのでした。時価総額の増加トップとなったのは、そうしたトヨタの実力を市場が高く評価した結果です。

同ランキングの2位はキーエンスでした。同社はセンサーや計測機器、制御装置などのメーカーで、国内や海外企業の工場設備向けに同社製品を販売し、8期連続で増収増益かつ最高益を上げています。しかも売上高営業利益率がなんと50%を超えています。最近では、従業員の平均年収が2,000万円以上というので話題にもなりました。

同社の上場は平成元年(1989年)12月でしたが、このランキング発表時点の時価総額は8兆3,000億円、つまり平成30年間で8兆3,000億円増えたことになります。この時価総額の大きさは、トヨタ、ソフトバンクグループ、NTT、NTTドコモに次いで第4位です。

時価総額の増加額ランキングにはこのほか、日本電産、信越化学工業、村田製作所など、電子部品・素材や機器の分野で独自のビジネスモデルを築き上げた企業が並んでいます。

日本企業は長年の経済低迷の影響や新興国の追い上げなどによって苦戦していたイメージが強いのですが、実はこれらの分野では高い技術力によって圧倒的な世界シェアを握るようになった日本企業が増えています。その多くは家電製品のような消費財を販売しているわけではないので、一般消費者の目に触れる機会はあまりありませんが、世界のITとモノづくりを支えている存在なのです。このことは、「Made in Japan」の単なる復活ではなく、日本企業が装いを新たにして構造的に強くなったことの表れです。いわば、日本企業の復活を象徴していると言えるもので、こうした動きは令和の時代にさらに強まっていくでしょう。

日本経済の新たな成長要因

第2は、日本経済にとって新たな成長要因が生まれていることです。その代表例が、訪日外国人増加による経済効果です。

平成30年(2018年)の訪日外国人数は3,119万人と6年連続で過去最高を記録し、訪日外国人による日本国内消費額は4兆5,200億円にのぼりました。これだけでも経済効果は絶大なのですが、さらにホテル・旅館や飲食店の新増築・リニューアル、交通網や都市インフラ整備、雇用増加などの2次的・3次的波及効果が加わります。これらは東京五輪が終わっても中長期的に伸びが見込めるもので、日本経済の重要な柱になりうるものです。

また最近は、日本を訪れた外国人が購入した日本製品を、帰国後も身近な小売店やネット通販で購入する「帰国後消費」という現象が起きています。特に人気なのが化粧品や日用品(歯ブラシ、石鹸、シャンプー、洗剤など)。その結果、化粧品の輸出額はこの5年間で4倍に急増し、平成30年(2018年)には5,260億円に達しました。

これに対応して化粧品・日用品の大手メーカー各社は国内で相次いで工場新設・増設に動いています。これまで化粧品は輸入のほうが多かったのですが、今や完全に逆転して、化粧品が新たな輸出産業となりつつあります。

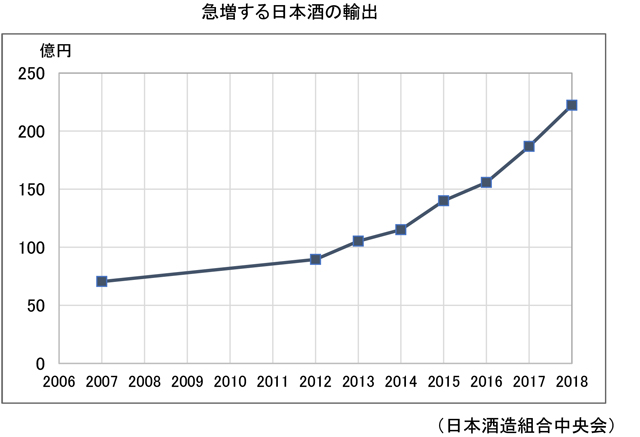

同じような動きは他の分野でも見られます。日本酒の輸出はこの数年間で3倍に増えています。これは「帰国後消費」だけではなく、そもそも外国人の間で日本酒の人気が広がっていることが背景にあります。

化粧品や日本酒などはこれまで「内需」が中心でしたが、これらの分野は少子高齢化・人口減少の中で国内市場は縮小傾向にあります。しかし海外では日本への関心が、工業製品や技術力から食や文化、歴史などへと幅広く広がっており、そのことが新たな需要を生んで日本経済に構造変化を起こさせ、中長期に成長させることにつながりうる要素となりつつあるのです。

危機を乗り越えてきた底力

第3は、日本経済と日本人が培ってきた"底力"です。幕末の黒船来航以来、日本は何度も危機に直面してきましたが、懸命にその危機を乗り越え、新たな飛躍を遂げてきたという歴史があります。

黒船がやってきたとき、当時のサムライたちは欧米列強による植民地化を防ぐため、西洋技術を導入して近代化に挑戦したのでした。それが明治維新を成し遂げ、日本を近代国家に押し上げる原動力となったのです。しかも重要なのは、単なる西洋技術のモノマネではなかったことです。当時の日本には、刀鍛冶や鉄器づくり、陶磁器など、江戸時代を通じて培っていた日本独自の高い技術力がありました。識字率も高く、そこに西洋の最新技術を組み合わせて近代化を達成したのでした(詳しくは拙著『明治日本の産業革命遺産 ラストサムライの挑戦!技術立国ニッホンはここから始まった』=集英社)。

また太平洋戦争で日本は多くの人命を失い、ほとんどの都市は焼け野原となりました。しかし当時の人たちは終戦直後の食糧難と超インフレを乗り越え、戦後復興を果たしました。わずか10年後の昭和30年には戦前の経済活動の水準を上回るようになり、翌31年の経済白書で「もはや戦後ではない」と宣言するほどまでに復興を果たしたのです。それを実現できたのは、米国の援助に加えて、当時の人たちが必死に努力したエネルギー、そして戦前の日本経済の生産力や技術力が世界トップクラスに達していたという、その蓄積があったからです。その勢いは高度経済成長に発展していきました。

つまり危機に直面したとき、日本人はパワーを発揮し、それまでに培っていた経済力と技術力をベースに、西洋や米国の力を導入して飛躍を遂げてきたという共通点を持っているのです。

これはその後、石油危機が起きた際にも共通しています。石油のほぼ100%を輸入に頼る日本にとって、まさに未曾有の危機でしたが、石油消費の抑制と省エネに取り組み、その結果、省エネ技術と省エネ体質の経済構造を作り上げ、世界トップの省エネ大国となりました。日本の自動車産業が世界市場で大きく飛躍を遂げたのも、石油危機をきっかけに低燃費の車の開発に取り組み、米国などで消費者から高い評価を得たためでした。

現在の私たち日本人と日本企業は、こうした"DNA"を受け継いでいるはずです。すでに平成最後の数年間の景気回復は、そうした"DNA"の力が発揮され始めていることを示しています。世界情勢は波乱が続くでしょうし、日本国内も課題はまだまだ多いのは事実です。しかし、そうした底力に私たちが自信を持って力を発揮していけば、令和の時代に日本経済が課題を乗り越え、完全復活を遂げることができると確信しています。

執筆者プロフィール: 岡田 晃(おかだ あきら)

|

1971年慶應義塾大学経済学部卒業、日本経済新聞入社。記者、編集委員を経て、1991年にテレビ東京に異動。経済部長、テレビ東京アメリカ社長、理事・解説委員長などを歴任。「ワールドビジネスサテライト(WBS)」など数多くの経済番組のコメンテーターやプロデューサーをつとめた。2006年テレビ東京を退職、大阪経済大学客員教授に就任。現在は同大学で教鞭をとりながら経済評論家として活動中。