JR東海は2050年までの二酸化炭素排出ゼロをめざし、水素動力車両の試験を開始している。水素動力は水素と空気中の酸素を使ってエネルギーを得る一方、水素と酸素の結合で水が排出される。化石燃料を燃やさないため、二酸化炭素は出ない。まずはハイブリッド方式の特急車両HC85系で使用されるエンジンの換装をめざす。

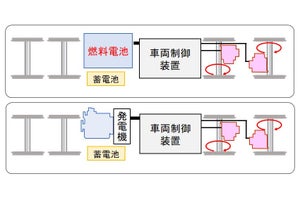

HC85系はディーゼルエンジンで発電し、モーターを回して走る。余剰電力や回生ブレーキで発生した電力は蓄電池に貯えて使う。つまり、火力発電機を搭載し、蓄電池電力を併用するハイブリッド車両である。この火力発電機の部分を水素燃料電池または水素エンジンに置き換える。

燃料電池は水素の他にアルコール燃料電池や金属燃料電池などもあるが、実用化に先行しているという意味で、燃料電池といえば水素燃料電池である。水素燃料電池は水素と酸素を過化学反応させて発電と水を作るしくみ。学校で習った「水の電気分解」の逆向きの反応といえる。電気を作るなら「発電機」と言えそうだが、蓄電池に燃料として水素を供給するしくみという経緯で「燃料電池」と呼ばれる。

燃料電池を使った鉄道車両は、JR東日本が試験車両としてFV-E991系「HYBARI」を開発し、走行試験を実施している。海外にも燃料電池を採用した列車がある。しかし水素エンジンを搭載した列車は実用化されていない。海外の車両メーカーも研究していると思われるが、着手を表明した鉄道事業者はJR東海が世界初ではないか。

水素エンジンは水素を燃やしてピストンを動かす。従来のエンジンの燃料が軽油から水素になったと考えていい。ただし、水素は燃焼速度が速いために着火しやすく、ピストンを動かす前に燃え尽きてしまう。そこで、ディーゼルエンジンのような燃料を直接シリンダー(燃焼室)に噴射する直噴エンジン方式が採用された。

ガソリンエンジンも直噴方式が開発されたが、主流はガソリンと空気を混ぜた気体を燃焼室に送り込む混合気方式である。水素エンジンはディーゼルエンジンによく似ているため、既存のディーゼルエンジンを改良すれば水素エンジンとして使える。これが水素エンジンの利点でもある。エンジンオイルを燃焼させてしまうため、若干の二酸化炭素は発生するものの、ディーゼルエンジンやガソリンエンジンよりはずっと少ない。

水素動力の技術開発は自動車産業が先行しており、燃料電池自動車は市販化されている。水素エンジンも少数ながら市販車が存在し、発展途上の感がある。トヨタは2021年から水素エンジン車でスーパー耐久レースに参戦し、24時間レースも含めて出場レースすべてで完走した。水素燃料も当初は気体、後に液体を使用して航続距離を伸ばしている。水素エンジンの技術は順調に進歩している。

ただし、JR東海が求める性能は「HC85系相当」である。HC85系を使用する特急「ひだ」「南紀」はともに長大な山岳路線を高速で走り、走行距離も長い。乗用車のパワーでは足りない。JR東日本が開発した「HYBARI」(FV-E991系)の外観は通勤車両で、平坦な短距離かつ加減速の多い路線を想定しているようだから、開発の方向性が異なる。

そこで、JR東海は燃料電池や水素エンジンを開発しようと考えた。燃料電池はトヨタから購入し、水素エンジンは既存エンジンの水素化を手がける「i Labo」、水素動力ハイブリッドシステム用の車両制御装置は東芝インフラシステムズ、車両は日本車両とそれぞれ共同開発する。水素の供給についてはENEOSと検討を開始するという。

昨年12月、JR東海小牧研究施設で開発の様子が報道公開された。現在は「燃料電池の性能と出力を把握する」という段階のようで、試作車はない。燃料電池ユニットから発生した電力をHC85系と同じ制御装置に送り、模擬台車に搭載したモーターを加速・減速するという試験が行われている。模擬台車は勾配や曲線などの走行条件をシミュレーションできる装置とのこと。最大30パーミルの実験も行う。水素供給が停止、減圧した場合も再現し、トラブル対策を研究する。

制御室では、列車の運転と同様に「発車」「ノッチ●」などの操作と発声が行われていた。停止状態から加速し、75km/h付近で惰行、減速して惰行、再び75km/h付近まで加速し、減速して停止、という手順だった。

これだけでも課題の多さが伝わってくる。見える範囲では、燃料電池を冷却するラジエターが大きく、騒音も高い。これは余裕を持って大きめのラジエターを付けたとのことで、最適な電力出力が決定したら、それに合わせて小型化できるかもしれない。燃料電池の発電量と消費量のバランスを見極め、蓄電池の容量を最適化する作業も必要になる。水素タンクをどこに置くかという問題もある。気体タンクでは容量不足になりそうだから、液体水素タンクになると思われる。充填なら床下に、交換なら屋根上になるだろう。

水素エンジンの模擬走行試験は2024年度以降とのこと。なお、研究施設に「i Labo」が手がけた中型トラック用の水素改造済みエンジンも展示されていた。HC85系のエンジンはカミンズ製の「DMF14系」で、定格出力298kW(400馬力)、最大トルク1,969N-mである。DMF14系エンジンはJR東海のほとんどの気動車が採用しており、水素化の期待も大きい。ディーゼルエンジンを水素対応に改造できるなら、既存のディーゼル車両も水素化改造できそうだ。

特急「ひだ」「南紀」で活躍したキハ85系はハイブリッド車両HC85系に置き換えられた。HCは「Hybrid Car」に由来する。燃料電池になると「FC(Fuel Cell)85系」になるだろうか。水素エンジンだったら水素は「H」(Hydrogen)だからそのままか。ハイブリッド機構を有するなら、ずっと「HC」かもしれない。このあたりは実用化までのお楽しみにしたい。

鉄道脱炭素の最後のピースが埋まる

非電化区間における鉄道車両の脱炭素化は、他にも蓄電池車両、次世代バイオディーゼルエンジンといった選択肢がある。JR東海はすでに蓄電池方式や次世代バイオディーゼル燃料による試験も実施している。次世代バイオディーゼル燃料は植物由来の油から製造される燃料で、燃やせば二酸化炭素を排出する。ただし植物由来だから、もともと植物が吸収した二酸化炭素を排出しているわけで、地上の二酸化炭素総量は増えない。カーボンニュートラルという考え方になる。

エンジンの脱炭素という意味では、自動車業界でもさまざまな試みが行われている。蓄電池電気自動車、ハイブリッド電気自動車、プラグインハイブリッド電気自動車、バイオディーゼル、燃料電池、水素エンジンなどが挙げられる。

電気自動車(EV)が最も脱炭素に適していると言われる一方、日本は発電において火力の依存度が大きく、脱炭素の効果は小さいとも言われている。「ウェル トゥ ホイール」(油田からホイールを回転させるまで)の二酸化炭素排出量はEVよりクリーンディーゼルのほうが少ないという説もある。電気自動車は充電時間が長く、航続距離が短いという弱点もある。

そこで、自動車業界でも水素動力が注目されている。燃料供給時間は数分と考えられるが、市中に水素燃料の供給拠点が少ない。水素自動車を買っても燃料補給に苦労する。普及が進まないために燃料単価も高い。自動車の脱炭素はかなり時間がかかりそうだ。

自動車に対して鉄道車両はどうか。JR東海の場合、ほとんどが電車(EV)であり、二酸化炭素排出量は少ない。非電化区間の二酸化炭素排出量はJR東海全体の約5%にすぎない。JR東海自体が2050年までに二酸化炭素排出ゼロを達成するには、非電化区間のディーゼルエンジン廃止が必要になる。

今回の水素動力研究は、鉄道分野の脱炭素で最後のピースになるだろう。これはJR東海だけでなく、鉄道業界全体からも期待されている。水素需要の拡大と水素インフラの普及、水素価格の低下にもつながり、自動車を含めた水素社会に貢献するはずだ。