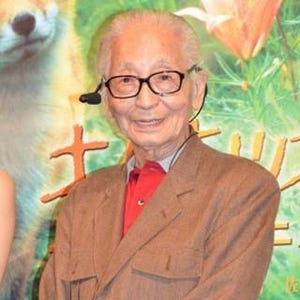

動物とコミュニケーションを取れるムツゴロウさんをしても、時代の変化とともに「コンプライアンス」という壁にぶつかることになる。2001年に『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』が終了後、2012年からBSフジで『ムツゴロウのゆかいな動物図鑑』という番組がスタートしたが、この11年の間にテレビ番組の環境は大きく変化していた。

「ホワイトライオンの撮影に行ったときに、生後3カ月までしか戯れちゃいけないと決められたんです。しかも鎖付きじゃなきゃダメとか、飼育担当がそばにいないとダメとか、ムツさんにとっては“くだらん!”条件がいろいろあって。そんな中でロケをしてもムツさんの“触る動物学”の良さが全然出ないから、どんどん猛獣系を紹介することがなくなってしまいました」(神野氏)

そうした条件下でも、ホワイトライオンと戯れたムツゴロウさん。「子どもでも結構激しくて、ムツさんの手を見たら噛み跡がいっぱい付いてるんです。それでも、『噛まれてもグッと手を押し込んだら、ライオンは口をパッと開けて手を離すし、皮膚は破れてないでしょう』って見事に見せてくれました」(市川氏)と、年齢を重ねても変わらぬスタイルでその生態を紹介してくれた。

■“ゆかいな仲間たち”を身をもって体現

動物ドキュメンタリーは数多あるが、ムツゴロウさんのような独特なキャラクターを介して紹介する番組は、世界を見渡してもなかなかないだろう。また、「植物から昆虫、は虫類、哺乳類に至るまで、ここまで広く興味を持って精通している人もいないんじゃないかと思います」(市川氏)と感じている。

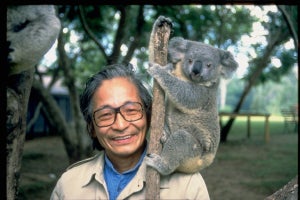

海外ロケは、動物のいる場所だけセッティングし、ムツゴロウさんがどうやって紹介するかは任せていたそうだが、「テレビ的にどう見せたら面白いかというところまで考えてくれていたと思います」(神野氏)という。

その一例は、ガラパゴスでゾウガメを紹介した際のこと。「たまたまゾウガメの大きい甲羅だけがあったんですけど、ムツさんの身体も小さいから、うまい具合にその中に入ったんです(笑)。それでどんな歩き方をするのか、骨格がどうなってるのかというのを説明するんですけど、自ら甲羅の中に入って歩いてそのすごさを伝えるという発想はないですよね」(神野氏)

また、「スウェーデンで、よく映画に出る人気のタレント犬に会いに行ったんですけど、調教師の言う通りにいろんなことができるんですよ。それを『人間と犬の信頼関係があるんですね』っていうだけで終わらせず、ムツさんが犬の真横で一緒に座って、一緒に調教師の指示を受けて、伏せる・座る・転ぶって同じ動作をするんです。『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』という番組タイトルですが、その“ゆかい”な部分をどう演出するのかを考えて、それを自然にやってのけてしまうところが、本当にすごいなと思っていました」(同)と回想する。

20年以上にわたる人気シリーズになったのは、「いろんな動物を、ムツさんが『こうやって付き合うと楽しいでしょ?』って一生懸命発信し続けて、それがどんどん受け入れられるようになっていったのを感じます」(高橋氏)と分析した。