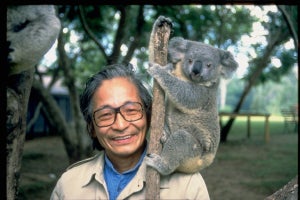

どんな猛獣とも楽しそうに戯れていたムツゴロウさんの姿は、常識では考えられない“衝撃映像”として人々の記憶に刻まれている。なぜ、動物たちはムツゴロウさんに心を許したのか。

「動物は相手に悪意がないと分かると安心するので、ムツさんは必ず目線の高さを一緒にするんです。でっかい動物にも『よーしよしよしよし』って撫(な)でたりするのは、“大丈夫だよ、自分は敵ではないよ”というのを挨拶代わりに伝えて、信頼関係を作ってるんですよ」(高橋氏)

動物に対して大胆に行動しているように見えるが、実は繊細にコミュニケーションを取っていた。

「ポルトガルで大型犬の取材をしたとき、ムツさんがいろんな部位を触りながらその犬種を解説されたんです。そこで、前足の裏を持ち上げて見せてもらったんですけど、その話がすぐ終わったんで、ズームのタイミングが間に合わずにアップの画が撮れてないなと思ったんですね。そこで、『もう1回足の裏を見せてもらうことはできますか?』ってお願いしたら、『いいですよ』とやってくださったんですけど、後で『犬の足の裏は非常に敏感だからね』と言われたんです。あまりにもムツさんが自然とやられてたので、大人しい犬だと思えたしお願いしたんですけど、実はものすごく神経を使うことだったんですよ。それを安易に頼んでしまって、非常に反省しました」(市川氏)

神野氏は「一見危険そうな猛獣ではない場合も、すべて知識をもとに計算した行動なんです」といい、市川氏も「オキシトシンという愛情ホルモンがムツさんの体から出ているので、それで近づくから動物がだんだん緊張を解いて仲良くなるんです。それをあまりにも自然にやられるから、天才だと思われがちですが、実は科学的根拠をもとにした行動なんです。他にも手の甲の汗とか、仲良くなるために『利用できるものは全部利用する』とおっしゃっていましたから」と解説。

時に噛まれることがあっても大きなケガにならないのは、「手を噛まれてすぐ動かしたら肉が裂けるから、歯が当たったら跡が付いてもいいから力を抜くというのを実践してましたね。普通の人は反射的に動かしちゃうから、なかなかできることではないんですけど」(高橋氏)という理由があった。

このように、動物と信頼関係を作ることを知っているからこそ、アナコンダがムツゴロウさんに巻き付いて絞めかかるあの有名なハプニングが起きても、カメラを止めてスタッフが救出に動くことはなく、貴重な映像記録して残されているのだ。

■ガラパゴス諸島のロケで感じた「次元の違う発想」

動物とのコミュニケーション術を心得たムツゴロウさんとの仕事の中でも、やはり初期の頃は恐怖を感じることがあったという。

「最初にアフリカに行ったとき、チーターを十何頭も保護している施設を取材して、エサの鶏を丸ごと投げるのを撮ったんです。でも、そこで面倒を見てる女性が1mの枝を持ってるだけだったので、『逃げたり、背中を見せたりしちゃダメですよ』と言われたんですけど、あれは本当に怖かったですね。とにかく動いちゃいけないので、中にいるときは『この時間が早く終わってくれ…』ってずっと考えてました。カメラマンはチーターを見ているムツさんの様子を撮りたいから、チーターに背中向けていて『危ないよ!』って思ったり、戻るときも背中を見せないように後ずさりしたんです」(高橋氏)

そんなムツゴロウさんの“考える次元の違い”を、市川氏はガラパゴス諸島でのロケで感じた。

「ガラパゴスにいる固有の動植物たちは島ごとに独自の進化をしていてとても希少なので、触っちゃいけないんです。そこで、“触る動物学”を実践するムツさんがどのようにその魅力を伝えるのかという期待があったんですけど、見事なレポートぶりで驚きました。船で島々を回るんですけど、帰化植物の種などを持ち込まないために、乗降するときに靴の裏を水で洗わなければならない厳しいルールもあるんです。それでも当時、帰化植物や帰化動物の問題が起きていて、セイタカアワダチソウが猛威を振るっていました。普通の考えで言えば固有種が失われる危機だと思うんですけど、そのレポートでムツさんは、全然違うことをおっしゃったんです。『ガラパゴス諸島はものすごく気候変動が激しくて、それに対応するような進化をした動植物だけが生き残ってきたので、今はセイタカアワダチソウが猛威を振るっているけど、また急激な気候変動が起きたら、勝ち残るか分からない。もともといる植物のほうが強いかもしれないから、セイタカアワダチソウがそのまま残るという短いスパンで考えるのは違うんじゃないか』というもので、発想の次元が違うなと思いました」(市川氏)