セルビア共和国をご存じだろうか。旧ユーゴスラビア社会主義連邦共和国の構成共和国のひとつで、首都のベオグラードはかつてユーゴスラビアの首都であった。テニスプレーヤーのノバク・ジョコビッチ選手、Jリーグで選手・監督として活躍したドラガン・ストイコビッチ氏の出身国といえば、うなずく人も多いだろう。

セルビアは大の親日国でもあるという。筆者は今年8月下旬から9月上旬にかけて、取材のため10日間ほどセルビアを旅してきた。今回はセルビアの鉄道・バスをはじめとする交通事情について、4つのトピックにまとめて紹介したいと思う。

セルビアではトロリーバスがいまだに現役

ベオグラードのあるホテルに泊まった際、驚いたことがある。エレベーターの入口のドアがなく、エレベーターが動くにつれて壁がするすると動いていくのである。筆者もまじまじと見つめてしまった。現地でもかなり旧式のホテルの話ではあるものの、こんなエピソードを話すことで、先進諸国とは異なり、まだまだのんびりとしたセルビアの雰囲気が伝わるかもしれない。

ベオグラードの交通事情も然り。一般的なバス(黄色く塗装された連節バスが多い)に加え、トロリーバスや「トラム」と呼ばれる路面電車がいまだ現役で活躍している。トロリーバスは架線から専用のトロリーポールで集電して走る、バスと電車の中間的な乗り物だ。トラムは旧型から新型までさまざまな車両が走っており、まるで動く車両博物館のようだ。行き交う車両を見ているだけでも楽しい。

日本でも、かつて都市交通としてトロリーバスや路面電車が活躍していた時代がある。トロリーバスは1972年に横浜市で廃止になったのを最後に大都市圏から姿を消し、現在は黒部ダム周辺で「立山トンネルトロリーバス」「関電トンネルトロリーバス」の2路線が運行されるのみ。しかも関電トンネルトロリーバスは今年11月末をもって廃止され、代わって電気バスを導入することが決まっている。

路面電車は現在も広島市・長崎市・熊本市をはじめ全国17都市で20事業者により運行されている(2013年12月末現在、国交省)。東京都内では都電荒川線と東急世田谷線(全線専用軌道)を残すのみとなっている。一方で、環境面への配慮などから、こうした一見レトロと思われる交通手段が世界的に復権しつつあるのは周知の通りだ。

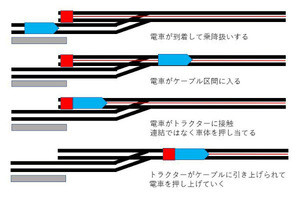

トロリーバスに関しては、チェコ共和国の首都プラハで、1972年の廃止後、46年ぶりに復活したというニュースがある。かつてのトロリーバスは集電用の架線の下を走らなければならず、運用の柔軟性に難があったが、技術革新によってバッテリー走行とのハイブリッド方式が可能になり、通常区間は電気バスとして、バッテリー消耗の激しい急勾配区間のみトロリーバスとして運行するという。

路面電車は海外で復活事例が相次ぐほか、国内でも超高齢化社会を見据えた公共交通を核とする「コンパクトなまちづくり」をめざす都市計画と連動した富山ライトレールの成功例がある。こうした事情を考慮すると、一見レトロなベオグラードの交通機関も、今後の投資と整備の進め方次第では先進の交通網に生まれ変わる可能性を秘めているように思われる。他方、東京をはじめ日本の大都市は、高度成長期に多くの大切なものを失ってしまったのかもしれないとも思う。

なぜ、日本の国旗を掲げたバスが走るのか?

続いてベオグラードのバスに注目してみよう。バス停でバスを待っていると、ときどきセルビアの国旗とともに日の丸がペイントされた黄色いバスがやって来る。なぜ、遠い異国の地で、日本の国旗を掲げたバスが走っているのか。

話は遡って1990年代。当時は旧ユーゴスラビアの構成共和国が次々と独立し、社会主義ユーゴスラビアが崩壊した「旧ユーゴ紛争」の時代だった。この内戦中、ベオグラードがとくに大きな被害を受けたのが、いわゆる「コソボ紛争」時の1999年3月から3カ月間にわたって実行されたNATO(北大西洋条約機構)軍による空爆だった。

一連の紛争と国際社会による経済制裁で疲弊したセルビアに対し、2003年、日本政府が無償資金協力によってベオグラード市に寄贈したのが、93台の黄色い新車のバスだった。セルビアの人々はこれらのバスを親しみを込め、セルビア語で日本人を意味する「ヤパナッツ」と呼んでいる。

-

黄色い連節バスの車体に国旗がペイントされている(写真 : SerbianWalker.com、2016年3月撮影)

-

セルビアと日本の国旗が並ぶ(写真 : JICA / 久野 真一、2015年5月撮影)

2011年、日本で東日本大震災が発生した際、セルビア政府はいち早く約5,000万円の対日支援を行っている。また、セルビア国民からも赤十字などを通じ、多額の義援金が寄せられるなどした。こうした相互支援関係に加え、武道への関心が高く、さらに日本の映画、マンガ、アニメが人気であることなどから、セルビアは大変な親日国だと聞いた。

しかし、実際にセルビアを訪れてみると、沖縄空手に興味があって「いつか日本に行きたいのでお金を貯めている」と話す男性に会うなどしたものの、10日間の旅を通じて強い「親日感」を感じることは希だった。

今回の旅をご一緒したメンバーの1人で、セルビア訪問は3回目という郷土料理研究家の青木ゆり子さんによれば、「今回は親日感をあまり感じる場面がなかったが、今年5月に来たときはひしひし感じる場面もあった」とのこと。セルビアが親日国であることは間違いないのだろう。

ただし、ご多分に漏れず、セルビアにおいても中国の経済的影響力が大きくなりつつある。2014年に完成したドナウ川に架かる「ミハイロ・プピン橋」などの公共インフラの整備に加え、2023年中に完成をめざすベオグラードとブダペスト(ハンガリーの首都)を結ぶ高速鉄道計画も、「有効な仕様書を提出したのは、ハンガリーと中国の合弁企業2社のみ」(JETROビジネス短信)とのことで、中国資本の下で進められる可能性が高い。

もちろん、旧共産主義国ということで中国とは長い友好関係があるということもあろうが、「ヤパナッツ」の提供から15年が経ち、日本の国際競争力の低下とともに「親日感」も岐路に立っているのかもしれないと感じた。