これから年始にかけて就職活動が活発化し始めるなか、皆さんは自分が今後働くかもしれない企業を、どのように調べていますか? ナビサイトで条件を入れて調べたり、TVやSNSなどの広告でお馴染みの企業の採用サイトを調べたり、”就職人気企業ランキング”を参考にしたり、大学の先輩やゼミ・研究室の就職実績から見当をつけたり……というケースが多いのではないでしょうか。

この記事では、社員・元社員の「生の声」で理想の企業が探せるクチコミ情報プラットフォーム「OpenWork」でスコアが高い、つまり、実際に働いたことがある社員・元社員が評価をする企業を、各業界別にランキング形式で紹介しつつ実際のクチコミも紹介します。 「就職人気企業ランキング」では読み取れなかった、前から気になっていた会社や名前も知らなかった会社で実際に働く先輩社員の生の声を読んで、新しい出会いを見つけてみてくださいね。

今回は、「OpenWork」のスコアより、一般企業とは一味違う「官公庁業界」を掘り下げます。

官公庁業界と聞くと、中央省庁や地方自治体など「お堅い」官僚や公務員を思い浮かべる人も多いのではないでしょうか。若手の人材流出が大きな問題となっている一方で、DX化を進め、より多様な人材を獲得しようと改革を進めている最中でもあります。今回は、ランキング上位に入った地方自治体の特徴と、中央省庁にフォーカスし、組織風土の違いや成長環境について見ていきたいと思います。

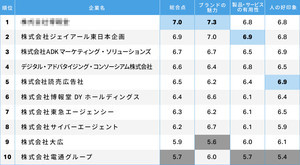

実際に働いた社員が評価する、「官公庁業界」企業の総合評価ランキング

まずは、実際に「官公庁業界」で働いてきた先輩たちは組織にどのような評価をつけたのでしょうか? まずは、8つの評価スコアから算出した「総合評価」のスコアが高いTOP10企業をランキングしました。

1位は唯一の4点台となった特許庁。TOP10のうち半数以上が地方自治体となりました。

TOP10の半数以上を占めた地方自治体、特徴は「安定」と「働きやすさ」

2位の松山市、3位の岡山県など、市役所や県庁といった住民の生活を支える公務員の方々は、組織のどういった部分を評価し働きがいを感じているのでしょうか? OpenWork に投稿されたクチコミからは、公務員という「安定」に惹かれたという声と、休みを取りやすい等、子育て世代にも働きやすい環境についての評価が多く見られました。働きがいについては、研修によるスキルアップや、女性の活躍について評価する声が挙がっています。

「研修がとても充実しており、スキルアップを図ることが可能。仕事に必要な法令の研修から、組織として必要になるスキルの研修等、受けれる研修は幅広い。通信講座の助成金もあるため、プライベートでのスキルアップ向上も目指せる。」(事務、女性、松山市)

「育児休暇、出産休暇は100%取得できるので、働きやすいです。女性管理職も増えてきているので、優秀な人材であれば出世も可能。勤務地は、結婚、子育て等の事情を考慮してくれるので、安心して子育てできる環境。福利厚生も手厚く、出産手当、出産祝い金や、結婚祝い金が支給される。また、児童手当も毎月もらえる。寿退社はほぼ無く、定年まで働き続けている方が沢山いるので、自分のキャリアを想像しやすい。」(事務、女性、岡山県)

「公務員なので、働きやすさはピカイチだと思う。子育てしながら辞める人はまずいないと思う。最近では在宅勤務制度と整いつつあるため、子どもに何かあった時でもテレワークがしやすい環境なので、さらに働きやすさの幅が増したと思う。今後、知事の意向でデジタルトランスフォーメーションを強く推し進めていくことから、さらにこうした勤務制度の多様化が進むと思う。」(行政、女性、三重県)

「研修は多く、また、グループワークなど他職員との交流が多いので楽しい。ビジネスマナーやロジカルシンキングなど、希望すればいろいろな研修を受けることができるので成長しやすい環境。職場でも先輩や上司がしっかりと教えてくれるので不安はあまりない。」(事務、男性、豊中市)

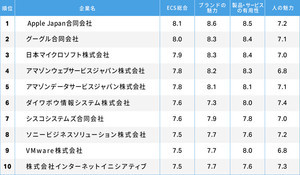

「官僚」による評価は? 中央省庁の総合評価ランキング

官公庁業界の総合評価TOP10では、中央省庁から経済産業省(5位)のみのランクインとなりましたが(※特許庁は経済産業省分局)、国を支える官僚たちによる組織評価はどうなっているのか? 中央省庁のみに限定してランキングを集計しました。

1位は官公庁業界の全体ランキングで5位だった経済産業省となりましたが、2位に環境省、3位に財務省と防衛省がランクインしました。

「風通しが良い」VS「年功序列」、TOP3内でも組織風土は二分

TOP3にランクインした4つの省庁にはどのような特徴があるのか、OpenWork に投稿されたクチコミを見ていくと、経済産業省と環境庁では「風通しが良くフラット」であるという声が多い反面、財務省と防衛省では「年功序列で上意下達」といった、正反対の声が見られました。

「常に新規性の探求をする、チャレンジや変化に前向きな組織。短期間で様々な社会・経済課題に対する政策の検討・策定が行われ、外資企業の変化のスピードに比して、更に早い。一般的な公務員の印象からは、真逆の多忙かつ、変化を継続する組織・文化。」(事務官、女性、経済産業省)

「歴史と伝統がある省ではないので、風通しはかなり良い印象。上位の役職者とも、比較的フラットな状態で会話、相談できる。また、多くの出向を受け入れており、様々な自治体、企業、機関から人員を受け入れているため、多くのバックグラウンドを持っている職員が在籍しているのも他の省庁と比べた際の特徴。」(事務、男性、環境省)

「典型的なお役所的組織体制と企業文化に他なりません。すべてが上意下達で進みます。かならずしもそれが悪いわけではなく、方針も明確なので迷ったらぶれたりすることもないため、やりやすい部分もあると思います。」(総合職、女性、財務省)

「典型的な官僚組織である。業務フロー等は、規則により明確化されており、規則に基づいて業務を行うことで大きな問題なく業務を遂行することが出来る。他方、自主裁量の余地は小さく、新しいことに挑戦する風潮はほぼない。」(陸上自衛隊、男性、防衛省)

若手が成長できる中央省庁は? あの省庁がジャンプアップ

若手官僚の離職問題も頻繁に報じられている中央省庁ですが、近年では多様な人材を受け入れるための中途採用や組織のDX化も進めています。これから就職を考える方はもちろん、転職先の選択肢としても注目される中で、若手が成長できると評価されている省庁はどこなのか? OpenWorkの評価指標である「20代成長環境」の評価点でランキングを作成しました。

20代成長環境の評価では、総合評価で8位だった外務省が2位にジャンプアップしました。

外務省だからこその制度である、2年間の海外留学

外務省の成長環境として最も多く挙げられていたのが、総合職または専門職で採用された場合の研修制度の一環である2年間の海外留学についてでした。留学制度自体は他省庁でも設けられているものの、行けるのは一握りの職員のみ。将来的に在外公館での勤務も見込まれる外務省職員の特権ともいえる成長機会です。

「総合職として入省した場合、2〜3年の国外での研修機会に加えて、在外公館での勤務も経験できるため、20代として得られる経験としては非常にいいものであると思う。」(総合職、男性、外務省)

「20代で必ず海外での研修生活が送れる(概ね2年)。在外では20代から責任あるポストを任されることもあり、小規模公館では裁量も大きく外部との交渉事にも携わることができ成長を感じる日々が送れる。」(専門職、女性、外務省)

「新卒入省する外交官には、2~3年の海外研修の機会が与えられる。そのほかについては、基本OJL。いろんな業務に関わっていく中で、普遍的なソフトスキル(交渉、折衝能力、企画立案能力)に加え、担当分野(国や事象)に関する知見といった点で、自然と成長することができる。」(総合外交政策局、男性、外務省)

変革期を迎えている官公庁業界。自分に合う組織で活躍するには

今回は色々な切り口で官公庁のランキングを紹介しました。ランキングが上位であっても、それぞれの組織のクチコミから、組織文化の違いを見ることができたのではないでしょうか。

地方創生や、国際社会において日本が国際的競争力をつけていくためにも、多様な人材の活躍は喫緊の課題となっています。若手官僚による霞が関改革や、地方自治体がDX人材を副業で募集する等、変革の動きはすでに始まっており、デジタルネイティブである若手の視点が大きな変化につながる可能性もあるかもしれません。

自分が目指す自治体や省庁はどんな風土なのか? 組織変革は始まっているのか? 「お堅い」と一括りで語らず、OpenWorkにある「先輩の声」を上手に活用して、組織研究をしてみてくださいね。

OpenWorkとは?

「OpenWork(オープンワーク)」は、実際に働いた経験に基づく社員・元社員の声を共有しているクチコミ情報プラットフォームです。その会社で働いていた先輩社員はOpenWorkにクチコミを投稿する際、8つの評価(待遇面の満足度、社員の士気、風通しの良さ、社員の相互尊重、20代成長環境、人材の長期育成、法令順守意識、人事評価の適正感の8項目で数値評価)を付け、8カテゴリのクチコミから合わせて500字以上を投稿します。

企業の社員・元社員から情報を収集しているWEBサイトとしては、国内最大規模のクチコミ数と評価スコア(1,360万件超)が蓄積されており、会員数は約510万人(2022年9月時点)となっています。またOpenWorkを就活時に活用した22卒学生は24.9万人。おおよそ毎年就活生は50万人いるとされているため、単純計算では就活生の2人に1人が活用しているサービスです。

就活生の多くは、自分が気になった企業の評価や社員クチコミを調べる企業研究にOpenWorkを活用するケースが多いのですが、先述した8つの評価スコアを元に調べることで、OpenWork上で自分が求める・大切にしたい事を軸に検索をかけて、企業を探すことができます。