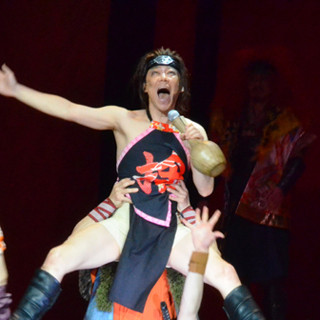

IHIステージアラウンド東京で、『髑髏城の七人 Season鳥』を観劇した時のこと。客席が360度ぐるぐると回転する中で、ある一人に釘付けになった。女優・松雪泰子(44)。映画『フラガール』(06)をはじめ記憶に残る作品はいくつもあるが、板の上で歌い、舞い踊る姿に心を奪われた。果てしない余韻へと引き込む力とは、一体何なのか。

11月4日から上演される舞台『この熱き私の激情』。コールガールから小説家へと転身し、地位と名誉を手に入れながら36歳という若さで死を選んだネリー・アルカンの内面を、松雪をはじめ、6人の女優と1人のダンサーで表現するという意欲作だ。感情ごとに部屋が設けられ、松雪は死と向き合う「影の部屋の女」を演じる。

インタビュー連載「役者の岐路」の第2回。演じることの楽しさを13年前の初舞台で知った松雪は、一人の女性の死を「心の闇」と対話しながら演じようとしている。

■生のセッションで相手の呼吸を感じる

――先日、『髑髏城の七人 Season鳥』を観て来ました。舞台機構を体感する目的だったのですが、気づいたら松雪さん演じる極楽太夫の姿を追っていました。

うれしいです。ありがとうございます。『髑髏城の七人』は、すごく思い入れのある作品です。同じ演目を違うキャストでやっていくプロジェクトですから、「色」を変えていかなくてはいけない。私は2つ目の演目だったのですが、全員が「違うものを見せよう」という意気込みでした。

何度も共演しているカンパニーだったので稽古場からすごくアットホームで、お互いダメ出ししながら、助け合いながら精度を上げていきました。私は、みなさんが自由にできるように常にストーリーをキープし、話を戻す役目でした。

――そして、目玉は客席を360度囲むステージ。場面転換ごとに客席が回転して、味わったことのない臨場感でした。

確かに機構が特殊なので、裏は大変でした(笑)。ただ、チームとしてすごくまとまっていて、前のシーンから届くエネルギーを感じることができて、そのテンションを落とさないように心掛けました。「昨日はここまでいったので、今日はもっと!」みたいに重ねていく日々でした。

――それでも観客の反応は日によって違うものですか?

やっぱり、その日に生まれるものが違ったりもしますので。もちろん常に100%のスタンスで臨みますが、全員で作っているものですから、流れや呼吸によって違いもあって。舞台では、日々違うものが生まれています。

――計算できないところも魅力だと。

その日によって生み出されるエネルギー、テンション、質。すべてが違います。「こういうのを試してみよう」みたいに新しいアイデアも加わると、さらに変化して面白くなる。昨日までとは違うものが目の前に現れると、「さて、これをどうやってキャッチしようか」と。半間や一間の違いのレベルでみんな稽古を重ねているので、その瞬間、瞬間が勝負です。一拍ずらしてきたということはこっちの方がいいかなとか、そういう「生」のセッションの中で相手の呼吸を感じながら演じるのは演劇ならではです。予測がつかない場面に遭遇すると、すごく盛り上がります。

――よく聞かれると思うのですが、映画やドラマとの決定的な違いはそこですか?

綿密に積み上げて稽古していって、しっかりと全員で共有して、クオリティをコントロールするのが演劇は可能です。映像の場合だと、そのシーンによっての「瞬発力の表現」が重要になりますし、監督の世界観の中で俳優は表現します。そこからのプラスアルファは俳優の感性によるものだと思いますが、映像は監督のもの。演劇の場合、幕が開いて本番がはじまったら、俳優たちの手にゆだねる領域になるというか。もちろん演出家と作り上げていくものですが、いざ演じる瞬間は、舞台上にいる私たちのエネルギーがわりと中心になっているような気がします。

■死を選択する気持ちに身を捧げる

――観客の立場でも、舞台は感動を共有する独特の雰囲気があると感じます。さて、今回出演される舞台『この熱き私の激情』は、ネリー・アルカンの内面を7人で演じ分ける内容です。これもまた異質な作品ですね。

すごくアーティスティックです。ネリーさんがお書きになった原作をもとに、そこから抜粋した言葉をコラージュして戯曲化しています。彼女がどのように存在して、その中で女性として受けた苦しみだったり、痛みだったり、怒りだったり、描かれるのはそういった彼女の闇の部分です。

著書は複数冊あって、唯一日本語に訳されている『ピュタン(原題:Putain)』のみ読みました。彼女の内面で起きている苦悩が非常に繊細な言葉で書かれていて、胸の奥に深く突き刺さります。高級コールガール時代の赤裸々な話も書いてあって、エキセントリックかつ衝撃的な内容です。

なんと言うか……彼女の内面を一言で表すと「混乱」しています。読み進めていくと、その思考の中に引きずり込まれるような感覚。苦しくなって、途中で読めなくなるほどでした。そのぐらいエネルギーが溢れていて。だからこそ苦悩が立体的にダイレクトに伝わってくるんですが、それをコラージュしたものが今回の舞台になります。