続いて、会議室における席次をさまざまなパターン別にみていきましょう。

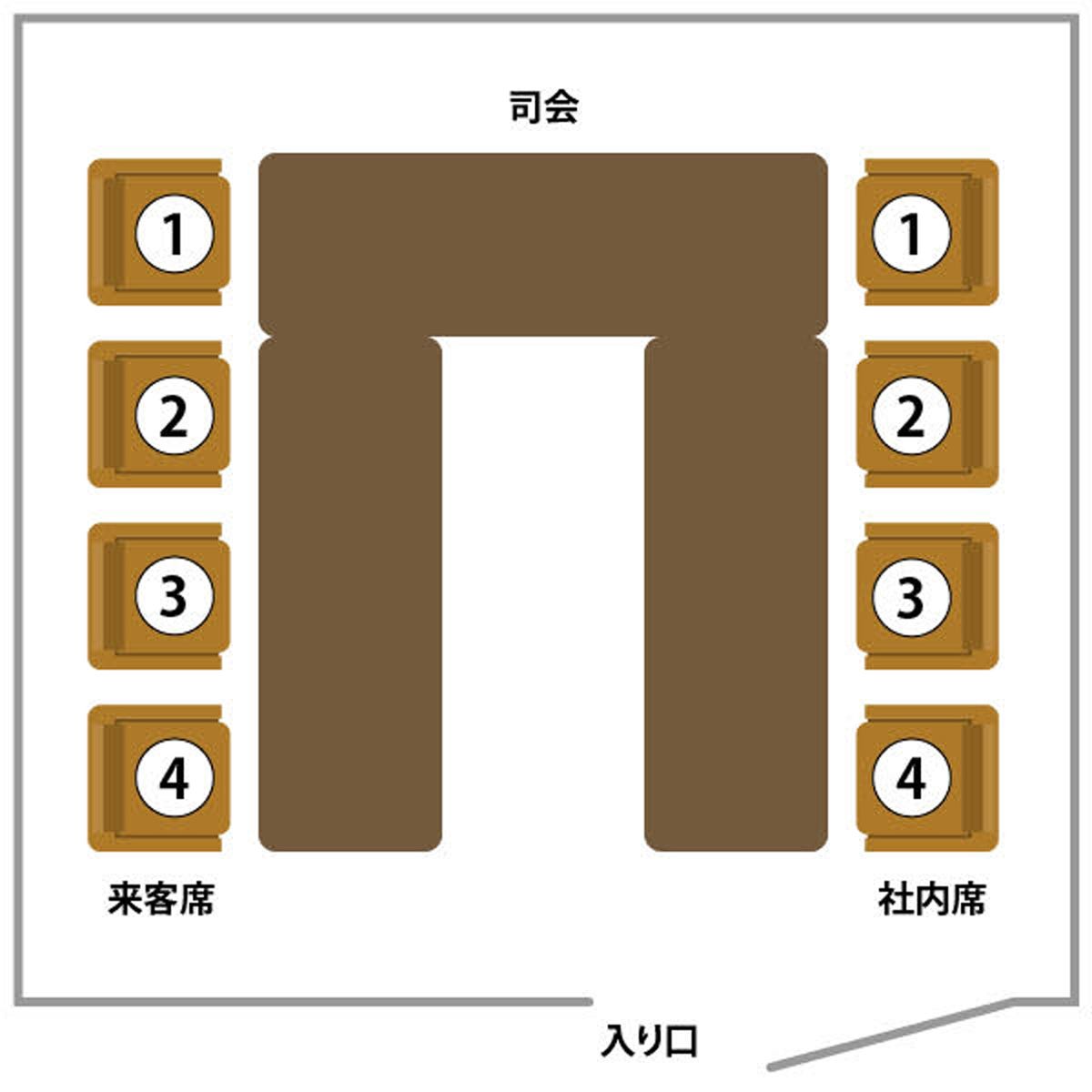

自社の会議室にクライアントを招いて会議をする場合

自社にクライアントを招いて会議を行う場合は「入口から遠い方が上座」の基本原則にのっとり、入口から遠い側にクライアントに座っていただきます。

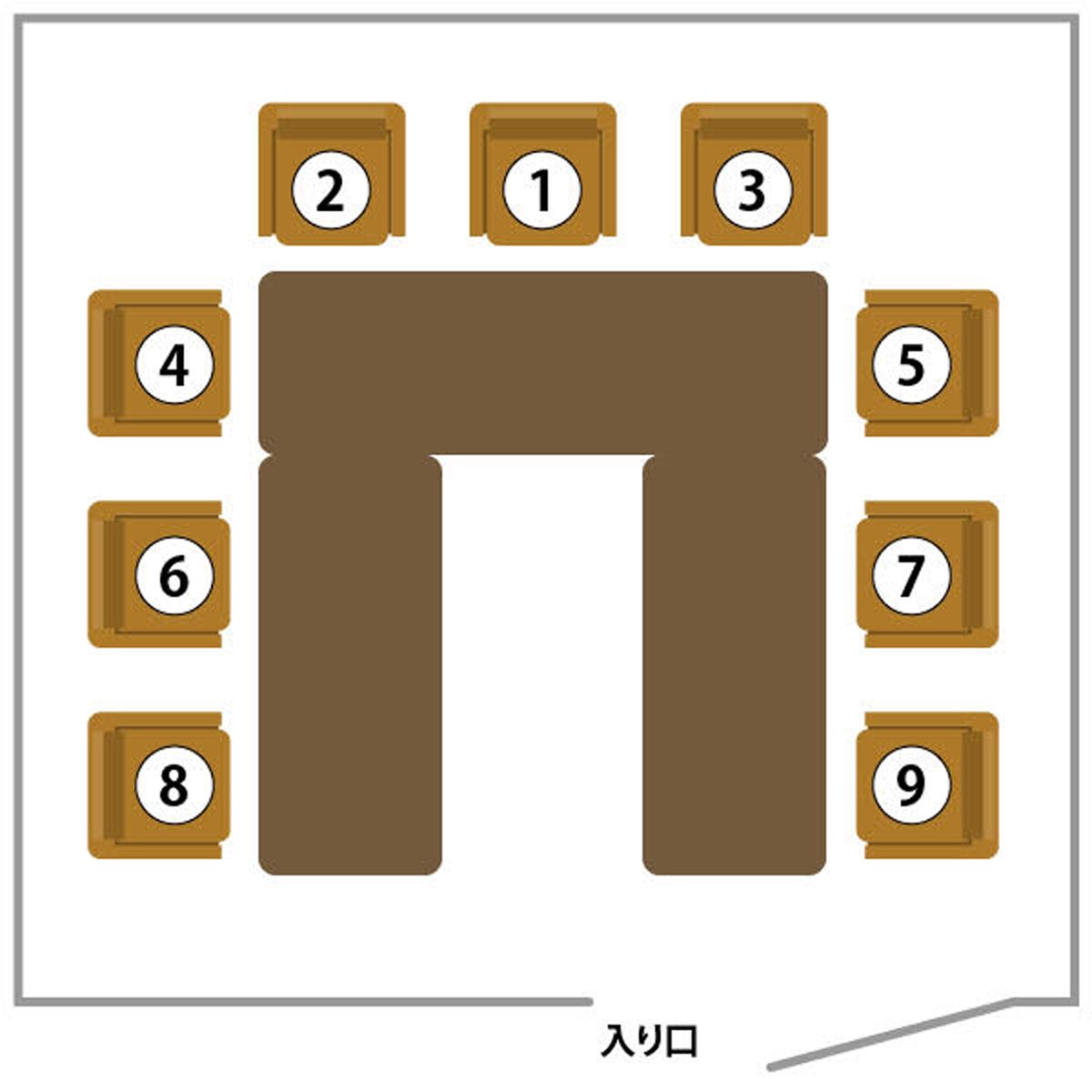

自社内の会議の場合

冒頭にお伝えした国際儀礼であるプロトコルには、もう1つ『右上位』という原則があります。オリンピック等の表彰台を思い浮かべていただくと、金メダルを真ん中にして、その右側(向かって左側)に銀メダル、左側(向かって右側)に銅メダルがきます。これも「右を上位、左を下位」とする右上位の考え方によるものです。

"right"という英語には、"右"とともに"正しい"という意味があります。また、キリスト教徒が聖書の上にのせる手は右手ですし、国体などで選手宣誓をする際も右手を挙げます。イスラム教では"右手は清浄"で "左手は不浄"という文化です。

このように欧米では「右上位」の考え方が定着しています。ビジネスシーンの席次を考えたときも、「議長に近い席から、左右交互に上座となる」と覚え、議長の次に上位になる人を議長の右隣に、その次の上位者を議長の左隣に、3番目を右、4番目を左というように交互に配置させ、一番下座の人が出入口に近いところに座ることになります。

次回の連載でお話しますが、日本の伝統礼法は「左上位」です。従って、会社によってはその考え方に基づいた席次を踏襲するところもあるかもしれません。「左上位・右上位があるのはわかったけど、いったいわが社はどっちだろう?」と悩んだ場合には、まず上司に「席次はプロトコルでよろしいですか?」と確認し指示を受けると、仕事ができるグローバルな人材としての評価を受けるに違いありません。

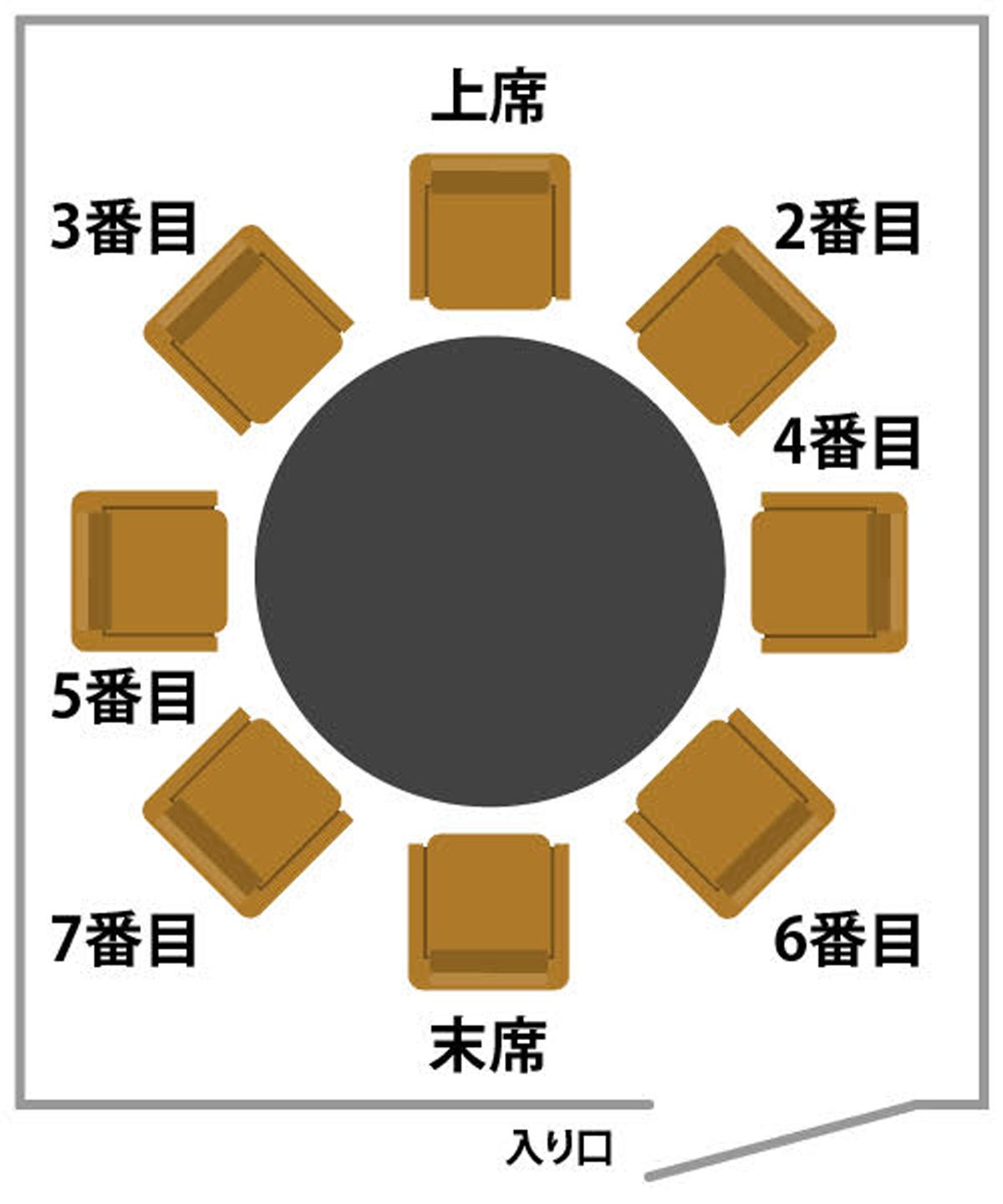

円卓における席次

会議室の場合

会議などの円卓にも席次のルールがあります。まず出入口から遠い一番奥の席が上座で、最も近い席が下座になります。

1番目上の人(議長)に続く席次は「右上位」の原則が優先されます。2番の人が1番の右側、3番が左側に座ります。1番により近い方が上座なので、それから順に右→左と座ります。サミットなど国際会議の場においても、この「右上位」による席次で円卓における会議を行っています。

明治維新以降、西洋の文化を取り込んでいる日本ではビジネスマナーとしてもこの考え方から2番目を議長の右側に置く会社が多くなっています。

中華料理店の場合

それに対し、中華料理店での円卓における席次は若干変わります。上座と下座の席は同じですが、2番の人が1番の左側、3番が右側に座ります。それから順に左→右と続きます。中華料理における回転テーブル(回し台)は上座から時計周りに回して料理を取っていくのも、「2番目が左側にくる」という席次を思うと納得できますね。

上座・下座といった席次は「堅苦しく面倒くさい」と思う方もいらっしゃるでしょう。しかし、この席次は、「大切な方を居心地の良い場所へご案内して、ゆっくりくつろいでいただきたい」という「おもてなし」の心からきています。目上の人や上司・年長者、お客様などに対して敬意やおもてなしの気持ちを表すことができるのであれば、ぜひ、相手に座っていただく位置・自分が座る位置を理解して、ワンランク上のビジネスパーソンになっていただきたいと思います。