第8話「逆襲の『金々先生』」では、前回に引き続き1775(安永4)年の様子が描かれた。

多くの客が押し寄せるようになった吉原や、蔦重と花の井のすれ違い。そして、忘八の逆鱗に触れた鶴屋喜右衛門と、今回もテンポよく物語が展開された。また、2週ぶりに老中・田沼意次(渡辺謙)も登場し、日光社参の日も近づきつつある。

注目度トップ3以外の見どころとしては、初登場を果たした鳥山検校(市原隼人)が挙げられる。盲人ゆえの優れた聴覚で瀬川が驚いたことを察したり、豪華な手土産を持参するなど、初見からすさまじい大物感をただよわせている。SNSでは、「鳥山検校の佇まいと気遣い、かっこいい!」「鳥山検校の只者じゃない感がすごいね」「鳥山検校からかもし出される色気がヤバい」と大きな話題になっている。瀬川の生涯に大きな影響を与える鳥山検校だが、『べらぼう』ではどのように描かれるのだろうか。

検校とは、盲人の職能団体「当道座(とうどうざ)」によって制定された官職。盲人の役職は上から順に検校・別当・勾当・座頭の四官があった。検校は高い社会的地位と、大きな権限を持っていた。

次に、幼少期の蔦重・柯理(からまる:高木波瑠)とあざみ(前田花)の回想シーンも注目を集めている。大切にしていた根付(ねつけ)を井戸に落としてしまった。あきらめきれないあざみに柯理が宝物である「塩売文太物語」を渡すというほほえましいエピソードだったが、この本の版元は鱗形屋。さすが老舗だ。根付は、江戸時代に使われた留め具。主に印籠や提げ物などのひもの先に付けられ、帯からつるして持ち歩くときに使われた。江戸初期は簡素なつくりがほとんどだったが、やがて装飾性も重視されるようになり、細かな彫刻が施されるようになり広く流行した。

柯理を演じた高木波瑠は、東京都出身の10歳でスペースクラフトに所属。すでに数多くのドラマ・CMに出演しており、大河ドラマは2021年『青天を衝け』、2024年『光る君へ』に続いて3度目の出演となる。『光る君へ』では、物語の重要人物・一条天皇の幼少期・懐仁親王を演じた。唐丸役の渡邉斗翔とともに、Wからまるは2年連続の大河出演だ。あざみを演じた前田花は、7歳でテアトルアカデミーに所属。大河ドラマは『べらぼう』が初出演で、今後の活躍が期待される。

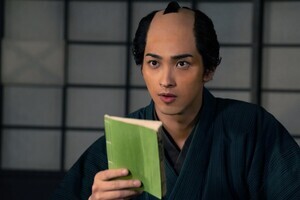

今回のタイトルとなった、『金々先生栄花夢』は、黄表紙と呼ばれる新たなジャンルを開拓した作品で、黄表紙とは大人の知識人をターゲットにした笑いの文芸作品。金村屋金兵衛という田舎出身の若者が、目黒の粟餅屋で休んでいるうちに、富豪の養子に迎えられ、やがて金々先生と呼ばれて遊里で栄華な生活を送るが、手代や女郎にだまされて元の姿で追い出される夢を見て、人生を悟るという内容。作者は、のちに蔦重とも深く関わることになる恋川春町だ。

また、久々の幕府パートでは意次が松平武元(石坂浩二)を白眉毛となじるセリフが飛び出した。石坂さんの個性的な眉毛は、ネットでもたびたび話題となっていたが、とうとう公式でもイジられる日がやってきた。

きょう2日に放送される第9話「玉菊燈籠恋の地獄」では鳥山検校による瀬川の身請け話が持ち上がり、吉原で大きな話題となる。また、小田新之助(井之脇海)はうつせみと吉原を抜け出そうとするが、過酷な運命が2人を待ち受ける。