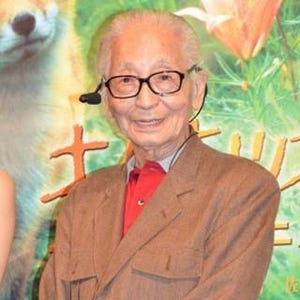

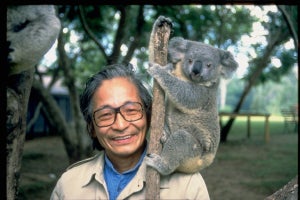

4月5日に亡くなった“ムツゴロウ”こと作家の畑正憲さん。その名を一躍とどろかせたのは、フジテレビ系で20年以上にわたって放送されたドキュメンタリー特番『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』(1980~2001年)だ。

猛獣に対しても体当たりで戯れてコミュニケーションすることで、多くの人たちに動物への興味や命の平等さを説き、最高世帯視聴率30%(ビデオリサーチ調べ・関東地区)を超える人気シリーズに。この名場面を厳選し、4月8日に放送された追悼特番『ありがとう!ムツゴロウさん』(※TVer・FODで期間限定見逃し配信中)にも大きな反響が集まった。

そこで、番組の立ち上げから担当した元フジテレビプロデューサーの高橋和男氏(※「高」ははしご高)、84年から担当したディレクターの市川雅康氏、93年から担当し現在はフジテレビ国際局局次長職兼国際部長の神野陽子氏による座談会を実施。前編では、ムツゴロウさんとの出会いや、撮影秘話、動物たちとのコミュニケーション術を振り返ってもらった――。

■機材の進化で動物ドキュメンタリーが実現

番組が立ち上がったきっかけは、電通の中田春男氏が「ユニークな人物がいる」と、ムツゴロウさんを、当時フジテレビの営業部長だった日枝久氏(現・相談役)に紹介したことだった。そこから、ムツゴロウさんと動物たちのふれあいを描くドキュメンタリーが企画されたが、番組がうまくいった要因には、放送機材の進化という面もあったという。

「始まったのは、ドキュメンタリーの撮影がフィルムからENGに代わった時期で、これによって従来の取材方法と大幅に変わりました。VTRを使ったENG撮影で、長時間の連続録画が可能になったことで、撮影対象をじっくり見据え、より自然で、決定的な瞬間を何度も捉えることができました。動物の出産や釣った魚をすぐにしめたり、クマの糞を手で取り払うシーンなど、オンエアするには一部反対意見もありましたが、それらを直視することで、番組の幅も広がっていきました」(高橋氏)

「ドラマ時代に教えてくれた先輩に頼まれて断れなかった」という状況で参加した高橋氏は、それまでムツゴロウさんの本や原作の映画作品を見ておらず、深夜放送の『11PM』(日本テレビ)で「麻雀が強い人っていうので知ってるくらいだった」という認識だったそう。実際に番組制作が始まると、「ちっちゃくて、すごく元気がある人だなと思いました」という一方で、「最初はちょっと怖そうな人だなと思って、ピリピリしてましたね。森の中に行くのに自然なアースカラーの服にしなきゃいけないのに、寒さ対策で黒いのを着たスタッフが『そういうのは目立つからダメだよ』って怒られたのを聞きました」と振り返る。

■犬が演技しているようにしか見えない「何だこれは!?」

ムツゴロウさんが監督・脚本を手掛けた映画『子猫物語』(86年公開)に助監督して参加したことをきっかけに、『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』のチームに入った市川氏。ムツゴロウさんとの出会いはその映画の撮影で、「何だこれは!?」と衝撃を受けたという。

「猫のチャトランと、犬のプー助の冒険物語なんですけど、プー助に奥さんができて、子どもが生まれるシーンがあるんです。そこの台本には『生まれた瞬間に、プー助が外で大喜びする』ってあるんですが、人間の俳優さんなら別ですが、なかなかうまくいかない。そんなとき、ムツさんが『ちょっと休憩ください』とおっしゃって。それからプー助を抱いて、このシーンの意味を話しかけて説得しながら小一時間ぐらい歩いて、『もう大丈夫です』って再開したら、キャッキャキャッキャって喜びを全身で表しながら走り回るシーンが撮れたんですよ。もうプー助が演技しているようにしか見えなくて、すごいなあと思いましたね」(市川氏)

神野氏の『ムツゴロウとゆかいな仲間たち』デビューは、スペインロケでのまさかの“事件”だった。

「事前にみんなから、いかにロケをスムーズに行うかということの心得を聞いて緊張していたんですけど、ロケハンで先にスペインに行ったら、いきなり全財産を強盗にとられたんです。無一文でムツさんたちの本体を迎え入れなきゃいけないことになったんですけど、お会いしたら『そんなのよくあることよ!』って言ってくれて、最初の緊張をほぐしてもらったのを覚えています」(神野氏)

■スタッフが徹底した“電信柱のようにいる”

いつもの撮影スタイルは、「ムツさんと『今日は何します?』と話して、それを撮りに行くという感じです。ムツさんが一番動物のことを分かっているんだから、そこで私たちから『こうしてください』なんてことは一切言いません。『よーいスタート』もなくて、ムツさんが好きにやっているのを撮るんです」(高橋氏)と、自然な姿を映し出す。

その上で、ムツゴロウさんが動物と戯れるときの撮影において心がけたのは、「邪魔な動きをしない」ということ。

「少しでも無駄な動きや鋭角的な動きをしたり、急に大きな声を出したりすると、動物が恐怖を感じてしまうので、我々は“電信柱のようにいる”という言い方をして、じっと動かずに撮影していました。海外ロケのときは初めてのスタッフだとそれが分からないので、私は必ず最初に注意してました」(高橋氏)

「キーホルダーの金属音とか、自然界にはない音がしてしまうと、動物が反応してしまい、それでムツさんがその時点まで動物と接する中で作ってきた関係が壊れてしまうんです。そういう大事なことを教わりました」(市川氏)

そして、「ムツさんと動物がある程度コミュニケーションが取れるようになったのが分かったら、もうちょっとカメラもそばに寄ろうと、ムツさんからの合図がなくても近づいていったりするんです」(高橋氏)と、ムツゴロウさんと制作チームの“あうんの呼吸”でロケが行われていた。

“電信柱のようにいる”のは、動物から人間に寄ってくる際も同様。「動物王国で金網の入り口から入ろうとすると、大きな犬から小さな犬まで20頭ぐらいワーッと駆け寄ってくるので、最初は怖かったですよ(笑)。“どういうやつなんだ?”って匂いをかごうとしてきても、平気な顔をしてないといけない」(高橋氏)といい、「宅配便の人がやってくると、“新しいやつが来た!”って興味を示して20頭ぐらいが集まってきちゃって、荷物を届けようと母屋に入ることが怖くてできなくて、半べその人もいましたから(笑)」(市川氏)という出来事もあったそうだ。