1872(明治5)年10月の新橋(後の汐留)~横浜(現・桜木町)間の鉄道開業から、今年で150年を迎える。鉄道の動力に着目すると、この150年の間に蒸気機関、馬力、ガソリンカー、ディーゼルカー、電車などさまざまな動力が登場したが、鉄道黎明期には、今日では考えられないような風変わりな鉄道があった。人間がレールの上の車両を押して走らせる「人車鉄道」は、その最たるものである。

人車鉄道は導入コストが安く済むことから、明治中頃から昭和初期にかけて全国的な広がりを見せた。代表的な路線として、京成金町線の前身である帝釈人車鉄道(金町~柴又間1.21km)や、豆相人車鉄道(熱海~小田原間25.6km)などがある。

今回は、「伊豆と相模を結ぶ」という壮大な名前を冠し、文学作品にもしばしば登場する豆相人車鉄道の廃線跡を、小田原から熱海まで探索してみることにした。豆相人車鉄道については、旅行作家の伊佐九三四郎氏が著書『幻の人車鉄道』(1986年森林書房刊、2000年に河出書房新社より増補復刊)にて、廃線跡を歩いて見聞した調査結果を綿密に記録している。しかし、その後、数十年が経過する中で、沿線の様子もだいぶ変化しており、改めて廃線跡を踏査するのは意味のあることであろう。

■明治期に開業した豆相人車鉄道、十数年で軽便鉄道に

まずは、豆相人車鉄道とはどのような鉄道路線だったか、その概略を記しておく。

1889(明治22)年、東海道線の国府津~沼津~静岡間が開業したが、当時は現在の御殿場線経由だったため、江戸時代の宿場町として栄えた小田原の人々は、鉄道が通らないことで街が衰退することを危惧した。そこで、小田原と箱根湯本の有力者が発起人となり、1888(明治21)年、小田原馬車鉄道(国府津~小田原~湯本間)を開業させた。

ほぼ同時期、小田原と同様に鉄道が来ず、陸の孤島になることに危機感を覚えた温泉地・熱海でも鉄道敷設の機運が高まり、「軽便鉄道王」として知られる雨宮敬次郎が中心となって、小田原~熱海間を結ぶ鉄道が計画された。これが豆相人車鉄道であり、1895(明治28)年7月に熱海~吉浜間が部分開業。翌1896(明治29)年3月、熱海~小田原間の全線が開業した。この人車鉄道は、熱海~小田原間をおよそ3時間半で結んだ。

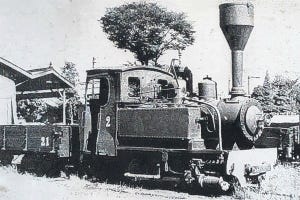

建設費が安くて済むというのが、人車鉄道を採用したおもな理由だったが、実際に営業してみると、車両を押す車夫の人件費が馬鹿にならず、採算が合わなかった。そのため、営業開始から十数年を経て、1907(明治40)年12月(文献によっては1908年8月)から軽便鉄道(蒸気)による営業に切り替えられた。軽便鉄道の時代になると、小田原~熱海間は2時間半に短縮された。

この間、1906(明治39)年に会社名を「熱海鉄道」に変更し、次いで1908(明治41)年、雨宮敬次郎が全国で経営していた鉄道会社を合併し、新たに大日本軌道を設立した関係で、熱海鉄道は大日本軌道の小田原支社となった。

しかしその後、軽便鉄道に並行するように、省線の熱海線(現・東海道本線国府津~熱海間)の工事が進められる。1922(大正11)年に熱海線が真鶴駅まで開業すると、軽便鉄道の区間は真鶴~熱海間に短縮された。

そして、1923(大正12)年9月、関東大震災が発生。軽便鉄道は地震による津波で甚大な被害を受けたが、すでに将来性を失っていたことから、復旧されることなく、翌1924(大正13)年、全線廃止されるに至ったのである。

■人車鉄道・軽便鉄道の廃線跡を歩く

ところで、明治時代の湯河原・熱海の温泉地への旅がどのようなものだったか知るには、文豪・国木田独歩の短編小説『湯ヶ原ゆき』を読んでみると良い。

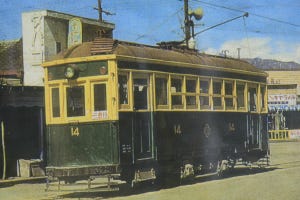

この作品は、国木田独歩が病気療養のため、東京から湯河原に向かう道中を描いた紀行文学的な作品である。主人公(独歩)は昼頃に品川駅から神戸行の汽車に乗り込み、国府津駅で小田原電鉄の電車(1900年に馬車鉄道を電化)、さらに小田原駅で人車鉄道に乗り継ぎ、湯河原に向かっている。湯河原に到着するのは日暮れの時刻であり、当時は東京から湯河原まで半日がかりの旅だったことがわかる。

-

豆相人車鉄道路線図(小田原商工会議所発行のパンフレットより)。同地図は小田原市のホームページ上でも公開されている

-

人車鉄道小田原駅は、開業時にはもう少し南側にあったが、馬車鉄道の電化時に、乗り換えの便を良くするために、この早川口に移設された

それでは、小田原から熱海をめざし、豆相人車鉄道の廃線跡(軽便鉄道の経路もほぼ同じ)を実際に歩いてみることにしよう。小田原から熱海まで1日で歩くのは大変なので、2日間に分け、1日目は小田原から真鶴まで、2日目は真鶴から熱海まで歩くことにしたい。

今回、廃線跡の経路を確認するにあたり、1886(明治19)年測量・1896(明治29)年修正の小田原・熱海の5万分の1地形図(国立国会図書館所蔵)を使用した。

まず、人車・軽便時代の小田原駅の場所を確認すると、現在のJR小田原駅の位置ではなく、小田原城の南側、国道1号沿いの早川口交差点付近にあった。駅跡は現在、歯科医院になっている。国府津から小田原電鉄の電車に揺られてきた湯河原・熱海への湯治客は、この早川口にあった小田原駅で人車鉄道へ乗り換えた。歩道橋のたもとに、「人車鉄道 軽便鉄道 小田原駅跡」と刻まれた石柱が建っている。

線路はここから海をめざし、南へと延びていた。その先の早川を渡る部分は、当時の地形図を確認すると、道路橋(旧早川橋)よりも上流側に鉄道橋が架けられていたことがわかる。

早川を越えた先は、現在、魚市場や食堂を併設した早川港になっている。この早川港が、いわゆる掘込式港湾(陸地を掘り込んでつくった港)として整備されたのは昭和30年代であり、人車・軽便時代の線路は、現在、港の漁船が停泊しているあたりを突っ切っていた。

港を過ぎると、線路は現在の国道135号と併走する旧道上に進路を取り、早川の集落の中を進む。人車鉄道ならばともかく、軽便鉄道の蒸気機関車がこの細道を行けば、煤煙がさぞかし大変だっただろう。伊佐氏の著書によれば、案の定、何度かボヤ騒ぎがあったそうだ。なお、この早川の集落には、人車時代は駅がなく、軽便時代になって早川駅が設置された。小田原駅を出発して最初の駅である。

箱根細工の祖とされる惟喬(これたか)親王を祭る紀伊神社の先で、旧道はいったん新道と合流。次に旧道が分岐するのは石橋の集落においてである。「石橋」と聞けば、歴史好きの人ならばピンと来るであろう。源頼朝が打倒平氏の旗揚げ後、板東平氏の軍勢と最初の激戦を繰り広げた「石橋山」の古戦場は、この少し先の丘陵である。

この石橋地区も、人車時代は駅がなく、軽便時代になって石橋駅が設置された。伊佐氏の著書には、「軽便石橋駅跡は鈴木たばこ店」と記されているが、そのたばこ屋はすでに廃業し、民家になっている。また、当時の農協が「鈴廣かまぼこ 石橋店」になっているなど、時代の変化を感じさせた。

■石橋地区から米神漁港を通り、根府川へ

「鈴廣かまぼこ 石橋店」のすぐ先で、道はいったん新道と合流するが、すぐにまた右手に上り坂の旧道が分かれる。その少し先の「ふくや旅館」から右手に入ると、石橋山古戦場などの史跡がある。

今回は歴史散策が目的ではないので、史跡見学は割愛することとし、先を急ぐことにする。東海道本線の線路に沿って、旧道を500mほど進むと、やがて米神(こめかみ)漁港を見下ろす場所に出る。この米神漁港のブリ定置網漁は全国的に有名で、昭和30年代には日本一と称されたという。

旧道は漁港を中心に、半円を描くように内陸側を進む。その半円のちょうど真ん中あたりに正寿院という寺院があり、その裏手に人車・軽便時代の米神駅があった。人車時代、小田原から約4kmの位置にあるこの米神駅が最初の停車駅だった。小田原から米神までの所要時間は30分。人車鉄道の速度は8km/hということになり、のんびりしているように思われるかもしれないが、途中で上り坂もあることも考えると、かなりきついペースだったのではないか。

米神を過ぎると、根府川の交差点に向かって坂を下っていく。昔の写真を見ると、このあたりの海岸線には松林があった。地元の人に話を聞くと、「下り坂で脱線した人車が海まで転げ落ちないよう、落下防止のために松が植えられた」と伝え聞いているという。

信じられないような話だが、横浜貿易新報(神奈川新聞の前身)が1906(明治39)年8月29日付で、江の浦で起きた人車鉄道転覆事故を伝えている。その記事を読むにつけ、納得いく思いがした。

「熱海鉄道会社の人車二台までが転覆して重軽傷者七名を出したる椿事につき(中略)、変事の場所即ち江の浦新畠北に差掛かりたりしが自分(筆者注 : 事故車を操車していた車夫)の二等車七号は歯止めが極めて緩るければ同所の如き急勾配は速力早まるは当然の事なれば強よく締めたるに突然後部が浮き立ちガクリ海辺に面して転覆したる次第なり(後略)」

(※旧字は筆者により新字に変換し、記事を引用)

こうした大事故には至らないまでも、人車の脱線・転覆はしばしば起きたという。

■根府川から真鶴へ、人車鉄道最大の難所も

根府川の交差点から現在のJR根府川駅前まで、かつての人車鉄道・軽便鉄道は現在の道路より内陸側を通っていたので、正確に跡をたどるのは難しい。歩道が狭く、交通量の多い上り坂の県道を、怖い思いをしながら上っていくしかない。

海の見える駅として知られ、関東の駅100選にも選ばれているJR根府川駅は、最近になってタモリさんが「JR全駅の中で最も好きな駅」と言及したことから脚光を浴びた。

人車・軽便時代の根府川駅は、現在のJR根府川駅から県道を200mほど進み、東海道新幹線のトンネル上を越えた少し先にある関所跡入口バス停付近にあった。バス停の脇に、「豆相人車鉄道歴史街道 根府川駅跡」の案内版が設置され、「60メートルほど先に見える旧県道との分岐点付近」が駅跡だと、その位置を示している。

根府川から先は、江の浦の最高地点に向けて、上り坂をひたすら上っていく。ここは人車鉄道にとって最大の難所であった。人車時代、一等車、二等車、三等車があったが、こうした難所にさしかかると、一等車の客はそのまま、二等車の客は降りて歩き、三等車の客は車夫とともに客車を押すことを手伝わされたという。軽便時代になってもそれは変わらず、非力な機関車が上れない坂にさしかかると、乗客も一緒に押したそうだ。

江の浦の集落に入るとすぐに、1590(天正18)年の豊臣秀吉による小田原攻めの際、秀吉が茶室を設けたという史跡「天正庵」がある。江之浦駅跡はどこかと探してみると、江の浦バス停の少し先にある横断歩道付近の歩道上に、駅跡を示す案内パネルが埋め込まれているのを見つけた。パネルによれば、約70m先の山室宅のところが駅跡だという。さらに少し先の、道がカーブにさしかかるあたりが駅跡ということになる。

ここから先は、左手に海の眺望が開け、気分よく歩ける。やがて、現代美術作家の杉本博司氏が設計した壮大なランドスケープ「江之浦測候所」(見学は要予約)が見えてくる。

「江之浦測候所」を過ぎると、いよいよ最高点(標高130.99m)に上り詰め、今度は真鶴に向けて一気に下っていく。江の浦駅から真鶴駅(人車時代の駅名は城口駅)まで、軽便時代は3つの駅があったが、人車時代は真鶴駅までノンストップだった。1日目の散策は、この真鶴でゴールとしよう。