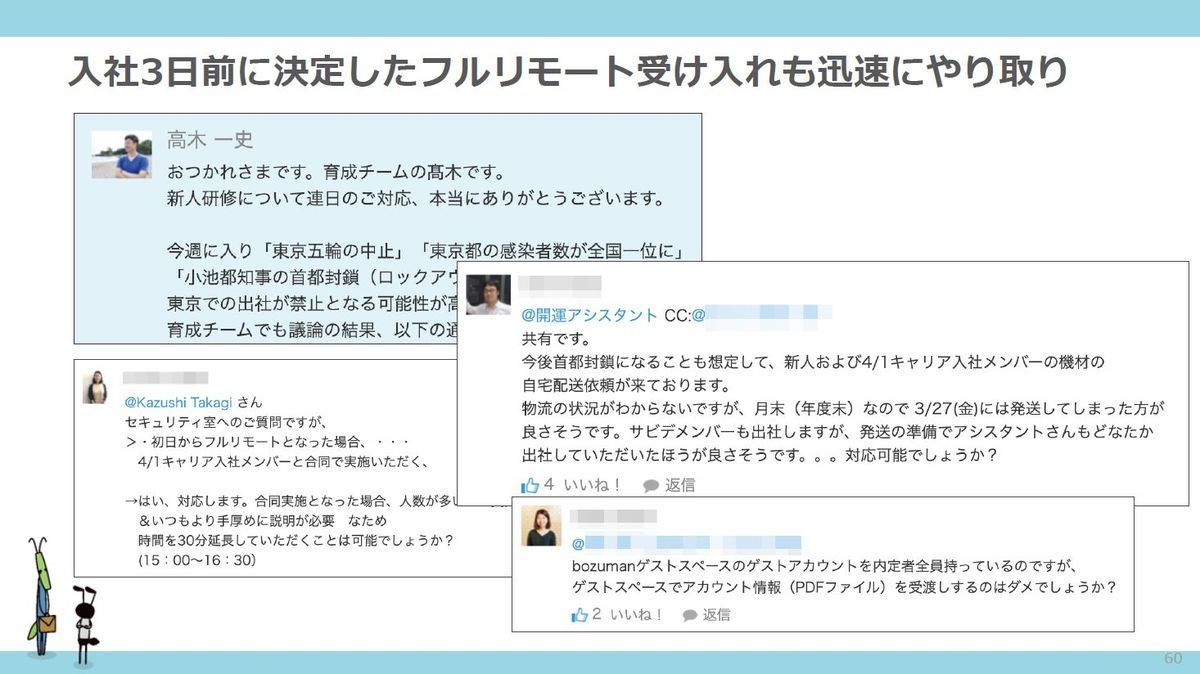

入社が決まった新入社員や中途採用者の受け入れも、オンラインで可能なのだろうか。

高木氏は、「機材の発送は情報システム部の協力を得て出社し作業しましたが、その他は研修や入社式も含めて在宅でできました」と当時を振り返った。

転職組であり、前職でも人事を担当していた高木氏によると、サイボウズでの入社から研修までのフローも、他社の一般的なものと同じだという。大きく異なるのは、Garoonやkintoneといったツールを使用している点だ。

「インフラを整えて新入社員側で社内システムに入ってもらい、情報システム部がPCの使い方などを説明し、研修に移りました。同時並行で、雇用契約書や労務系の手続も行っています」(高木氏)

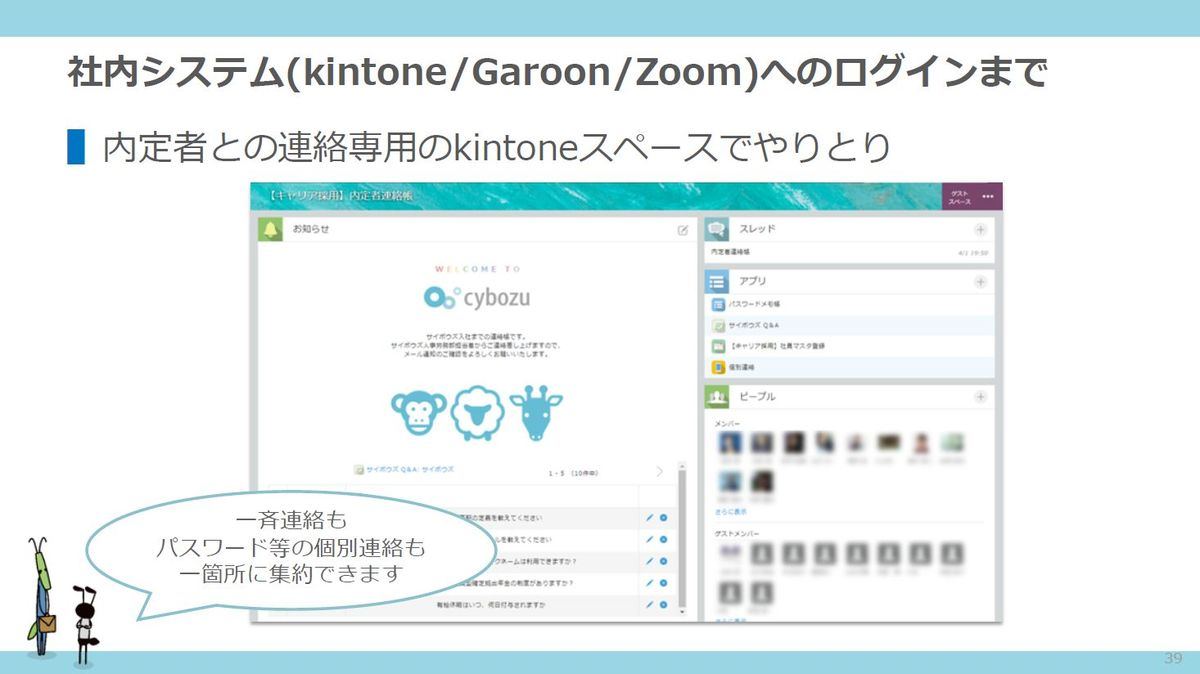

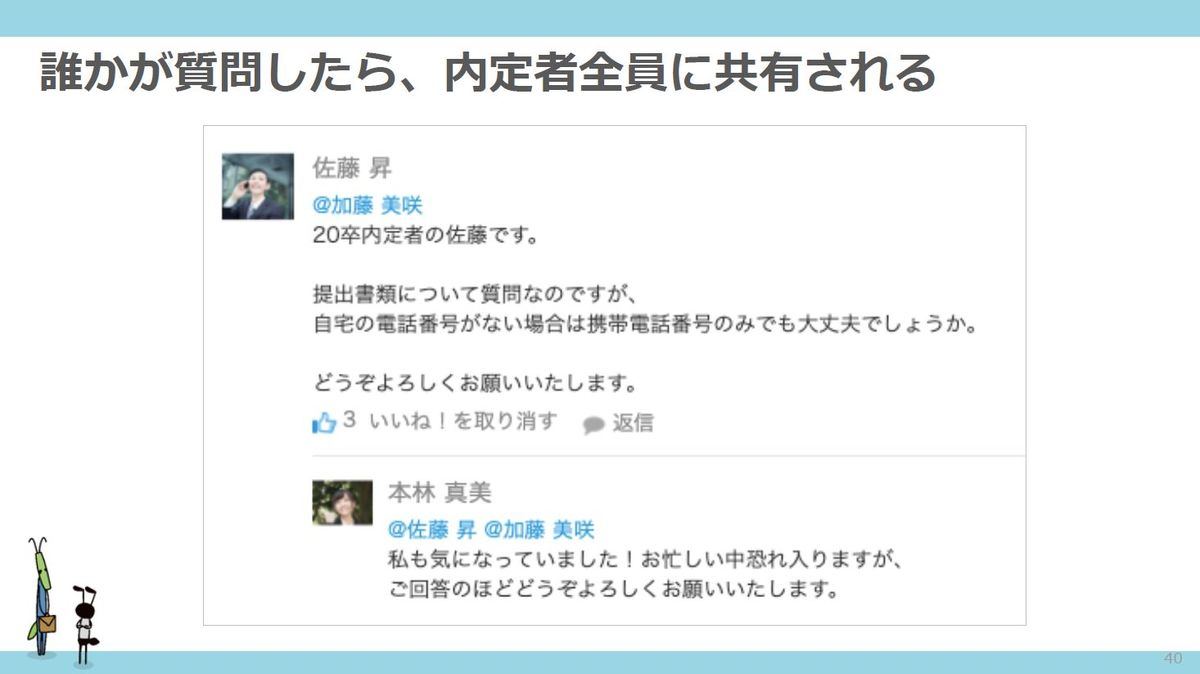

内定者への研修スケジュールや持ち物などの連絡は、kintoneのゲストスペースで行ったとのこと。高木氏は、「例えばフルオンラインに変えるという通知もできるし、内定者などから質問もできます。社内に公開しているので、人事スタッフはもちろん内定者同士もお互いに質問の内容を見られ、重複した質問が来ないので、迅速なやり取りができたと思います」とメリットを強調する。

また、ゲストスペースの書き込みには、Facebookなどのように「いいね!」を付けることができる。高木氏はこれにより、相手がきちんと見ているかどうか、また何人が見ているのかを把握できたという。

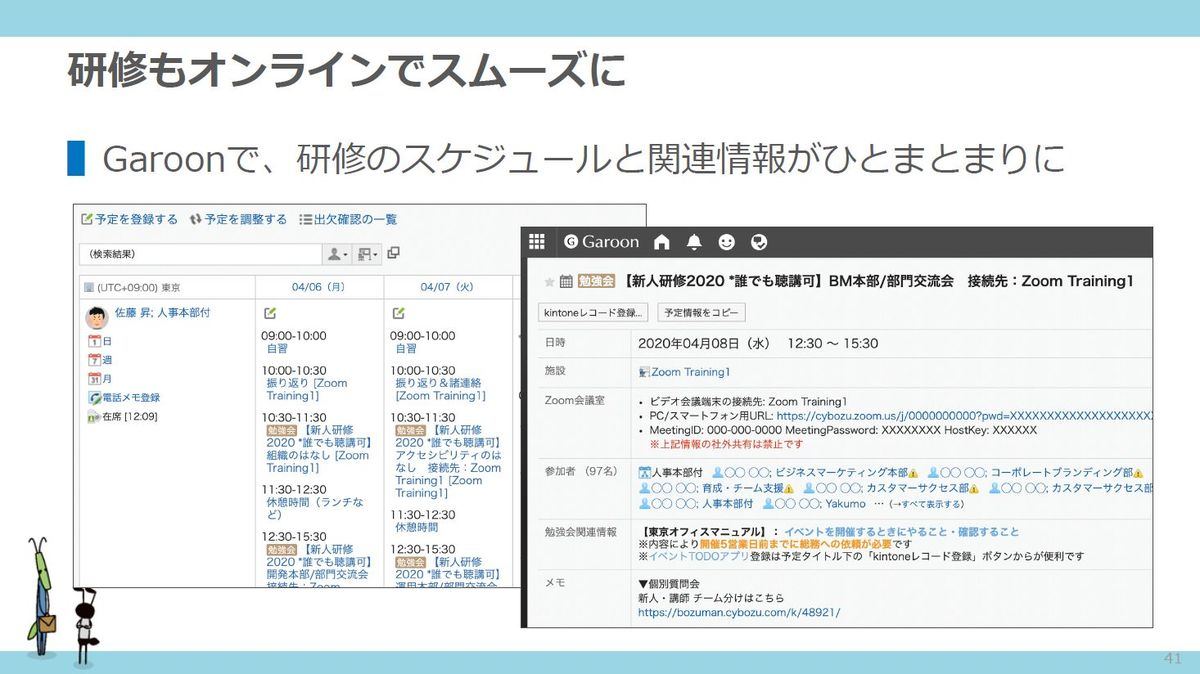

研修のスケジュールや関連情報は、Garoonで一括して管理していたという。

「研修のスケジュールはGaroonで全社に公開しています。資料や注意点などは、オンラインでやり取りを完結しています」(高木氏)

Zoomeを使用した研修ではのメリットもあったという。

「例えば機材や体調の不調で研修に参加できない場合、そのバックアップを事前に検討しました。Zoomで録画しておくと後でキャッチアップやフォローでき、さらにGaroonで全部1カ所に置いておくことが、オンラインでの研修に役に立ちました」と、高木氏は振り返った。

新人研修では、ビジネスマナー研修は欠かせない。これもオンラインで実現できたのだろうか。

高木氏は「動画を使うなど配慮しながら実施しました。マナーに対する考え方や心構えを重点的に伝えています」とオンラインならではの工夫を語る。

とは言え、オフライン研修にはオフラインならではの良さがある。そこでサイボウズでは、「研修の元々の目的に立ち返り、今必要なマナーは何なんだろうと育成チームの中でも議論しました」(高木氏)という。

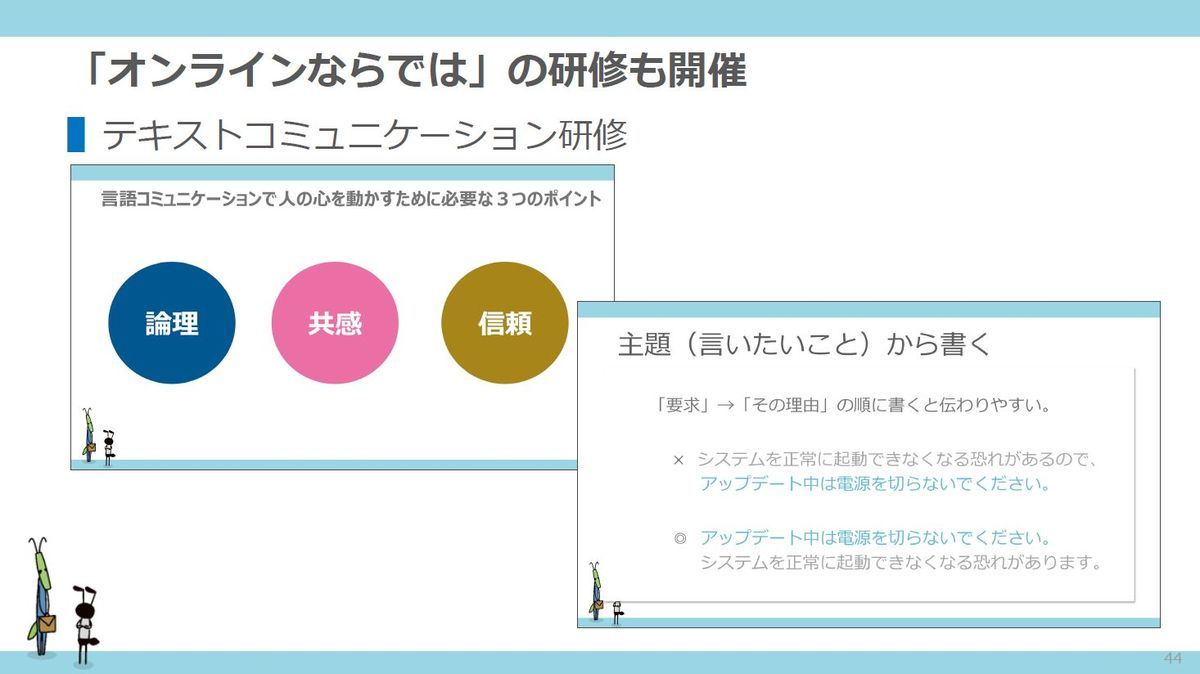

サイボウズでは元来、テキストコミュニケーションが非常に多く、在宅勤務になるとさらに多くなるという。そこで、「他人に言葉で伝える点に少し時間をかけ、kintoneを使って実際に添削してみるというワークを実施しました」(高木氏)とのこと。これについて高木氏は、「新しいマナーとして必要になると思いました」と述べる。

現代の若者はFacebookやLINEなどでテキストのコミュニケーションそのものには慣れているが、相馬氏は「業務では少し変わりますね。この研修は面白いと思います」と評価した。

すべてオンラインだと、新入社員同士や新人と先輩社員といったコミュニケーションが難しくなりそうだ。しかし高木氏は、「オンライン入社式の実施、社員紹介アプリの作成、日報や実況というサイボウズに元々あった文化を使い、カバーしていきました」と語る。

順に見ていこう。

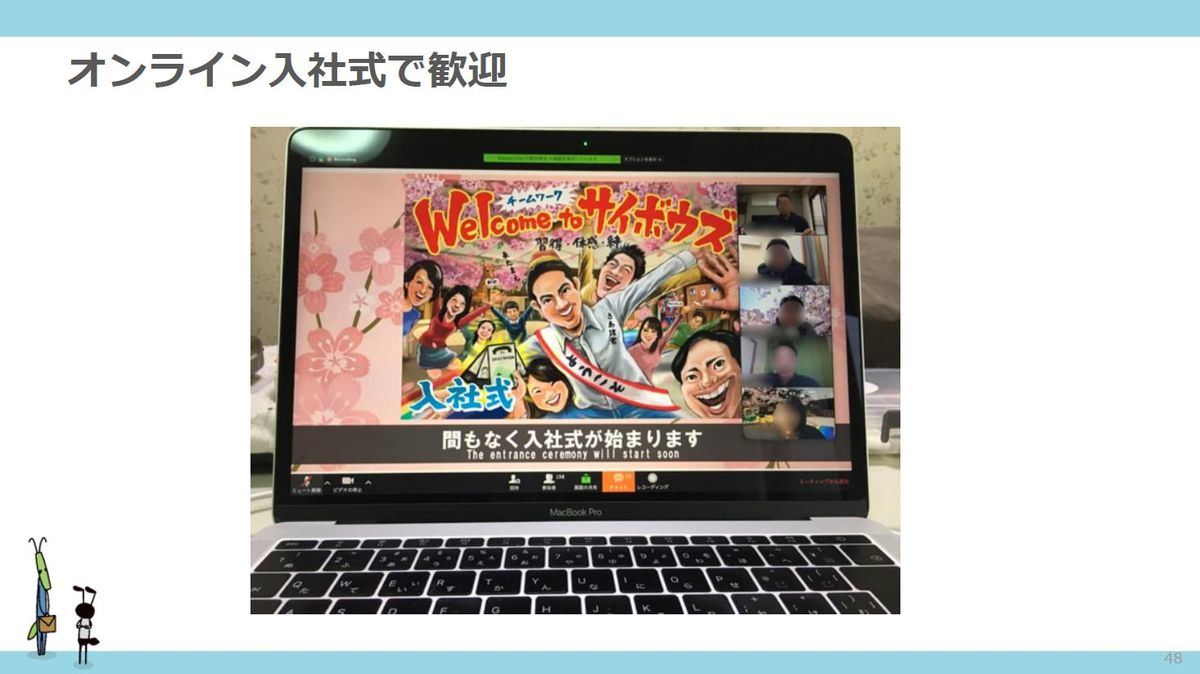

まず、オンライン入社式。実施にあたり、「社内で広く募って出席してもらい、新入社員への『入社してくれてありがとう』という気持ちを伝えられないかと企画しました」(高木氏)

先輩社員たちへの入社式参加の呼びかけは、実施の2日前という急なものだった。しかし、事前の参加表明だけでも215人あり、さらに、当日は社員同士の口コミなどの影響もあってか250人ほどにまで増えたという。

時間としては15分ほどだったが、高木氏の呼びかけに応じて各事業本部のメンバーが「新入社員の皆さん、おめでとうございます」とにぎやかに手を振るといった流れを、9本部ほど繰り返したとのことだ。新人からも好評で、「あれだけの人が集まってくれたことに、Welcome感を感じた」と喜んでいたという。

高木氏は、「例年だと社長と人事など10人くらいしか見ていなかったのが、オンラインにしたことで、いろんな人が参加してくれました」と、新たに気付いたことを語った。

続いて、社員紹介アプリ。kintone上で作成したアプリであり。高木氏によると、「毎年登録してもらっていますが、今年は研修に自己紹介ワークを入れて、より深く知ってもらえるように項目を設定しました」と例年との違いを語る。

さらに、同アプリにはコメント機能があり、新入社員同士がお互いにコメントや質問をし合って理解を深めるのに役立ったという。先輩社員たちが共通の趣味を話題にしたり社内の部活動を紹介するなどして、コミュニケーションが起きたとのことだ。実際に新入社員からは「同期のことを、よく知ることができました」と好評で、高木氏も新しいやり方に気付かされたという。

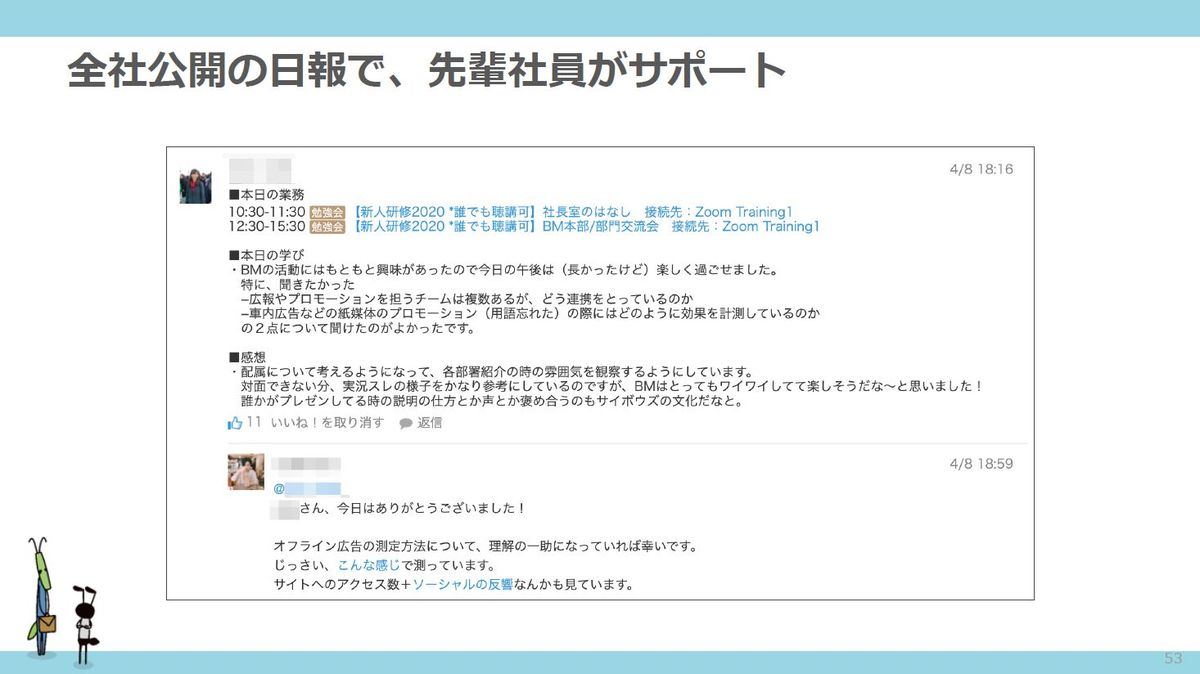

日報や実況での新入社員のサポートとは何だろうか。

高木氏によると、日報の内容自体一般的な企業と変わらないそうだが、大きく異なる点もある。

「新人研修期間中の日報はkintoneの掲示板スペースにアップして全社に公開し、先輩社員がそれをフォローすると、通知が自分に届くのです」(高木氏)

多くの先輩社員がフォローしていて、新入社員が学んだ内容などに対して参考情報のリンクを張ったり、あるいは同期の新人も含めて議論が起きたりするとのことだ。「先輩社員も新人研修の学びのフィードバックを得られ、双方向のコミュニケーションが日報上で起きて学びが深まっていると感じました」(高木氏)という。

実況とは端的に言うと、研修で気付いた点や不明点、感想などを書き込む掲示板のような仕組みで、これもkintone上に作成して全社に公開しているとのことだ。

高木氏は、新入社員と研修担当者それぞれの側にメリットがあったと語る。

まず新入社員側。受講時の不明点を書くと、先輩社員などからアドバイスがあったり、参考資料を貼ってくれたりするそうだ。また、何かの都合で受講できなかった場合でも、後日見直すことも可能だ。

担当者側のメリットとしては、受講者から質問があっても研修の進行を妨げられない点だという。

「別建ての実況スレッドで『ここがよくわからない』などとつぶやいてもらえば、他の人事担当者がフォローしたり、講師の僕がちらっと見て質問を拾ったりできます」(高木氏)

高木氏は、「ZoomによるWeb研修とkintone上の掲示板をうまく使い、補完できたと思います。この2つのラインを作っておくことがオンライン研修のポイントかもしれません」と振り返る。

オンラインコミュニケーションのカギとして、相馬氏は「いろいろな手段がありますが、それぞれの特徴を生かして活用していくことが大切です。コミュニケーションの量や密度は、オンラインでも一定以上まで高められると思います」と総括した。

フルリモートでの採用や受け入れについて、それぞれの担当者側に不安は無かったのかを相馬氏が尋ねた。

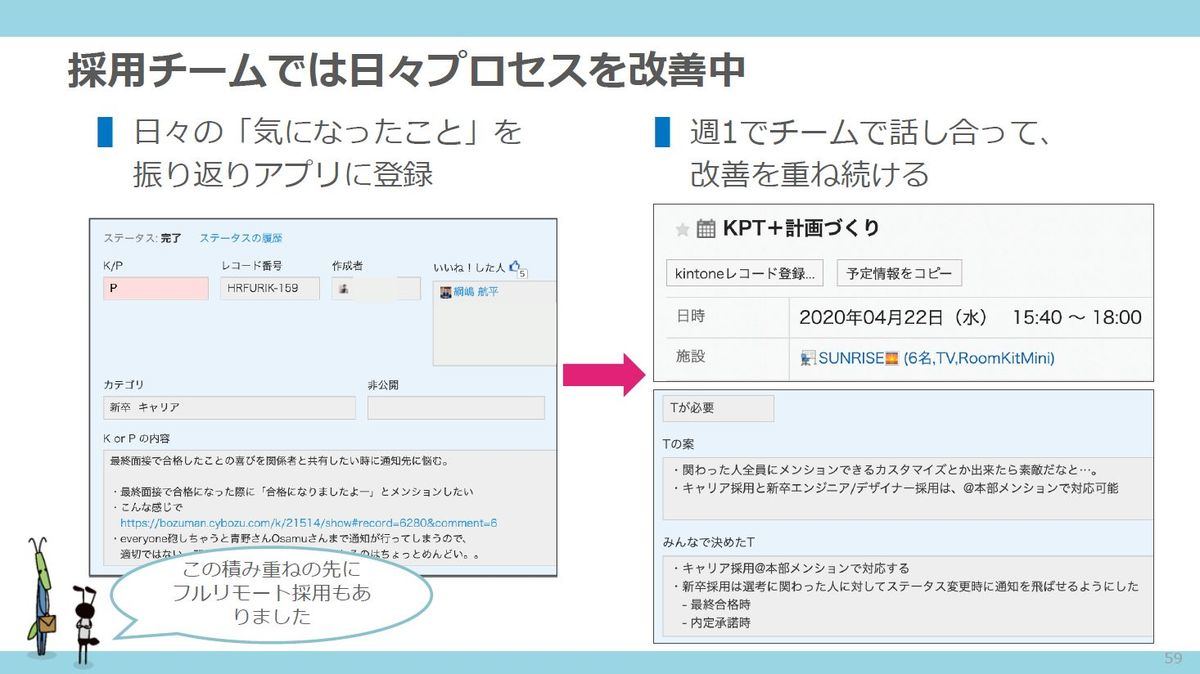

採用担当の綱嶋氏は、「関係各所とコミュニケーションを取りながら進められたので、大きな不安はあまりありませんでした」と語る。また採用チームではKPTという手法で、日頃から採用プロセスの改善に取り組んでいるという。

KはKeep、PはProblem、TはTryをそれぞれ意味する。良かった点を登録し、問題点や改善点を登録し、それに対しての解決策を設定するという流れだ。

「設定したTryについて次の1週間でPDCAを回して、それができたのかを翌週に計測しています」(綱嶋氏)

人事担当の高木氏は、オンライン採用を実施するかギリギリの判断になったため、連絡体制の不安があったという。しかし、kintoneで掲示板をすべて社内公開しているため、「関係者は多いですが、抜けている情報や相手があると、他の関係者が巻き込んでいってくれました。呼びたい人をスレッドに呼び出すよう通知する機能があり、例えば僕だけが見落としていても、他のメンバーがチームワークでカバーしてくれることがありました」と当時を振り返った。

さらにもう1つのメリットとして、高木氏は「育成チームの中での議論も全社公開になっています。情報システム部などの受け入れメンバーもフォローしており、僕らが迷っている時とか方針を検討している時にも、みんなが知っているのです」という、オープンな議論の重要性を語る。

そのため、方針を実際に決めた時には、関係者は心構えをしているため一気に動いてくれると感じたことが多かったという。「プロセスから公開しておくことが、有事の時にスピード感に繋がると実感しました」(高木氏)