おすすめツール「KANRI箱」とは

――その1,000円はどのような形で渡していましたか?

竹谷さん:私がおすすめするのが「KANRI箱」です。大人でも現金を用途別に袋分けする方がいますよね? それと同じです。100円ショップなどで仕切りの多い透明の箱を買ってきて、費目ごとにお金を分け、目標金額を書きます。

子どもたちはこの方法が大好きですよ、楽しいので。それにひと目でいくらあるか分かるし、お金を使いすぎることもない。注意点は、原則、お金の移動をしないこと(寄付は例外)。設定した金額でおさめることが目標です。

もしお金が余る費目があれば翌月に繰り越してOKです。そして、前月買えず我慢したものがあれば、次の月に購入する。これで貯金することも学べます。

――費目は例えばどんなものがありますか?

竹谷さん:長女が決めたのはこのような感じでした。

「毎月使うお金」・・・月刊誌のマンガ代など(マンガ以外の本は親の支払い)

「自分のために自由に使うお金」・・・お菓子、ジュース、趣味で集めている文具、プール代、レンタルCD代など、自分の楽しみのために使うお金

「急な出費」・・・友達へのプレゼントや旅行のときのお土産代、おもちゃの修理代など

「貯金」・・・DSソフトを買いたいなら毎月200円ずつ貯金など、目的によって計画的に貯める

「寄付」・・・買い物のおつりを入れておくことが多い

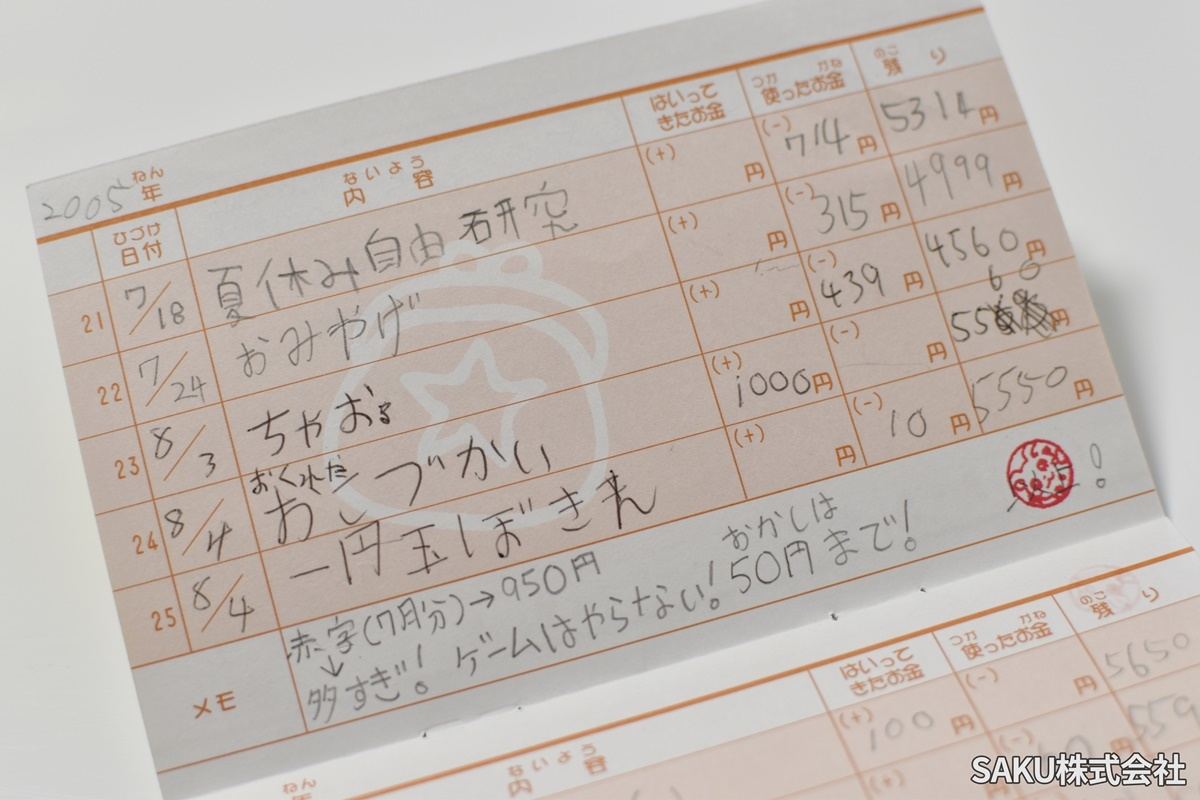

「おこづかい帳」の活用方法

――おこづかい帳も必要ですか?

竹谷さん: KANRI箱でお金を管理するだけでもいいですし、おこづかい帳と併用してもかまいません。おこづかい帳をつけるのが苦手な子もいるので、無理はさせないように。おこづかいが嫌いになったら元も子もありませんから。

KANRI箱で金銭感覚が養われる中学生になったら、お財布だけでも計画的に物を買えるようになります。そうなったら、おこづかい帳だけにしてもOK。今はスマホアプリもありますが、私がおすすめするのは通帳と同じタイプのおこづかい帳です。

繰り越しがないため、ずっと書き続けるだけです。1カ月に最低一度は親が見てあげるといいですね。やらせっぱなしが一番良くないです。「がんばったね」「すごいね!」など励ます言葉を添えたり、おこづかい帳を一緒に見て親子で会話したりするのもおすすめです。

――最後に、お金の教育をしてよかったと思うことを教えてください。

竹谷さん:まず、子どもが生活に困窮しない可能性が上がることですね。娘はもともと節約型でしたが、小さいころから「私は借金しない」と宣言していました。それは今も守っています。もう少しお金を使う楽しみを味わってもいいんじゃないかと思うこともありますが、社会人2年目でびっくりするほど貯金があります(笑)。

一方、あれだけ散財していた息子は、借金の痛みも味わい、今はアルバイト代の中から毎月2万円を貯金できるようになりました。散財派が貯金できるようになれば鬼に金棒です(笑)。貯金をして余裕が出れば、投資に回してお金を生み出すこともできます。長女は中2から投資を始めましたが、その話はぜひまたの機会に。

■「おこづかい制」ポイントまとめ

・おこづかいを始めるのは小学校1年がおすすめ

・アルバイト生から始めて生活習慣や整理整頓も学びましょう

・正社員へ移行するタイミングは、アルバイトの仕事を任せられると感じたとき

・ 1カ月にかかるお金を洗い出し、子どもが管理できる範囲を毎月の「おこづかい」に

・親の管理範囲と子どもの管理範囲をあやふやにするのはNG

・「KANRI箱」でお金の仕分けと金銭感覚を学ぼう

・「KANRI箱」内でのお金の移動は禁物

・おこづかい帳は「通帳型」がおすすめ。励ましの言葉を忘れずに

|

取材協力:竹谷 希美子(たけや きみこ)

人生とお金をデザインする会社 SAKU株式会社代表/お金教育専門家

SPITZを聴き続けるファイナンシャル・プランナー

女性のアイデアと発想力を活かして、マネー・金融専門の編集プロダクション業務を行う。小中高等学校や地方自治体、金融広報委員会(日銀)などでのパーソナル・ファイナンス教育の講演、大手企業向け社員研修を行う。

NHK情報番組あさイチ「子どものお金教育」に生出演、日本テレビnews everyに専門家として出演。

おもな著書『マンガでわかる!子どもにちゃんと伝わるお金の「しつけ」』(近代セールス社)、「一生お金に困らない子どもの育て方」(幻冬舎)、「PTAで大人気のお金教育メソッド 一生役立つお金のしつけ」(KADOKAWA)、「12歳までにかならず教えたいお金のこと」(かんき出版)、「夫婦で年収450万円でも子ども2人とマイホームを持つ方法」(大和書房)、「あと100万円ムダを減らす!お金見直しバイブル」(かんき出版)