rTMS療法は通常、1日に40分程度の治療時間を要する。急性期は週に5日の治療を4~6週間にわたって実施し、徐々に週に3日、2日と回数を減らしていく。必ずしも週に5日である必要はないそうだが、少しずつ量を減らしていくのが一般的だとのこと。

辺縁を抑制し、前頭前野を活発に

ではなぜ、rTMS療法によってうつ病の症状が快方に向かうのだろうか。その秘密は、脳が刺激している部位にある。

うつ病になると、扁桃体をはじめとする情動に関連している辺縁領域の活動が活発になる。そのため、ちょっとしたことで悲しくなったり、悲観的な思考に陥ったりしてしまう。

と同時に、背外側前頭前野の活動が鈍くなる。この領域は、認知や遂行機能に深く関わっている。例えば遂行機能に障害が出てくると、物事が順序だててできなくなる。料理で言えば、材料を買って、切って、調理して、味付けをするといった工程が正しくできなくなるわけだ。そうなれば当然、仕事や家事、日常生活に支障が出てくる。

rTMS療法で背外側前頭前野の働きを活発化させ、落ち込んだ認知・遂行機能を向上させることと並行して、辺縁領域の過活動を正常化させ感情の起伏を穏やかにする――。この機序によってうつ病の症状が治まるのではないかと考えられている。

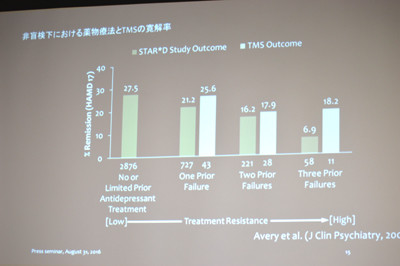

米国で実施されたうつ患者に対する大規模研究「STAR*D試験」では、薬物療法におけるrTMS療法の一定の優位性も示されている。

うつ病の症状の評価に使用されている「ハミルトンうつ病評価尺度」を用いての「寛解率(うつ病における寛解は正常、もしくはうつ病の症状がないことを指す)」を計測したところ、今まで抗うつ薬で治療を受けたことがない人の寛解率は27.5%だった。だが、最初の抗うつ薬治療で失敗し、2種類目の抗うつ薬を試したときの寛解率は21.2%に落ち、同じく3種類目では16.2%、4種類目では6.9%まで減少していた。

一方で、TMSを用いた場合、2種類目の抗うつ薬を試したときの寛解率は25.6%と、「非TMS群」に比べて4ポイントほどの開きがある。同様に3種類目では17.9%、4種類目では18.2%と「非TMS群」の約2.6倍の寛解率だった。この試験におけるTMS患者の症例数は少ないものの、抗うつ薬への抵抗性がある患者に対する一定の効果は期待できると鬼頭氏は話す。

そのほか、rTMS療法を行って寛解した患者の約6割は、その直後にすぐTMSをやめてしまったとしても、3カ月後も寛解を維持していたとする研究も報告されている。残りの再発してしまった4割の患者へ向けて、再発防止のための研究も進んでいるとのこと。