今年7月1日に創業70周年を迎えるヤマハ発動機。同社が送り出すモーターサイクルは、いつの時代も「美しさ」を評価されてきた。では、なぜヤマハのデザインは美しいのだろうか? 同社クリエイティブ本部プロダクトデザイン部で部長を務める岩井隆哲氏に、美しさの原点にある哲学や美学について伺った。

ヤマハのデザインの移り変わり

どうしてヤマハのデザインは時代を超えて愛され続けるのか? そのひとつに美しさがあることは、モーターサイクルに乗る多くの人が認めるところだろう。筆者もそのひとり。二輪車の運転免許を取得したとき、他のブランドの車種とはひと味違う佇まいに惹かれ、何台か愛車に迎え入れた経験を持っている。

その秘密を探るには、現場の人に聞くのがいい。そこでヤマハ発動機のクリエイティブ本部プロダクトデザイン部で部長を務める岩井隆哲氏を訪ねた。

今年7月1日に創業70周年を迎えるヤマハ発動機。そのデザインコンセプトは、創業者によって築かれたところが大きいと、岩井氏は語る。

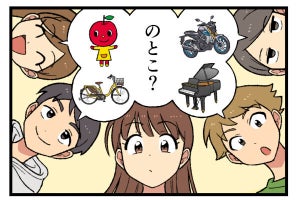

「ヤマハ発動機のものづくりには、創業者である川上源一の思い、『生活を楽しむことを広めたい』が深く流れています。『自らそれを楽しみ、その楽しさの本質を知って伝えること』というメッセージをもとに、“人機官能”という開発思想を打ち立てました。人と機械を高い次元で一体化させ、悦びや興奮といった官能を定量化しながらつくり込んでいくことが、ものづくりの骨格になっています」

ここで岩井氏が例として挙げたのが、第一号車のYA-1だった。黒が一般的だった当時異彩を放った、「赤とんぼ」という愛称をもらった栗茶色のカラーをはじめ、楽器を思わせる繊細なディテール、七宝焼のエンブレムなど、人と機械が美しさでつながっていることが実感できる。ヤマハのDNAはここから始まったのだ。

一方、変わったこととして、岩井氏は組織的な部分を挙げた。それまでは主にモーターサイクルはGKダイナミックス、スクーターはエルム・デザインが担当しており、外部の思想が形をつくっていたとも言えた。しかし2012年に社内にデザイン本部が設立されたことで、異なる2つの色が今、調和しつつあるという。

タブーとされたカラーにあえてチャレンジ

岩井氏がヤマハ発動機に入ったのは2022年のこと。前職では日本や米国で腕時計などのデザインに関わっていたが、腕時計自体が持つ色気や気品と同じ感触をヤマハ発動機の製品から感じ、誘いを受ける形で入社したそうだ。入社後は、スクーターや電動アシスト自転車、マリン関連商材などのデザインに携わったのち、今年1月にプロダクトデザイン部の部長に就任したが、その過程で社内の様々な関係部門の方たちとともに、ヤマハのデザインのDNAをもとにした、「動感」、「対置」、「品格」、「機能美」、「情感」の5つの構成要素を紡ぎ出した。

動感

動感の例として挙げたのは「初代TMAX」。スポーツライディングの楽しさをダイナミックに躍動感のある形で表現している。また個々のパーツが調和を保ちつつ独立してデザインされていることも特徴で、「生命感」が意識されたモデルでもある。

岩井氏は、パーツ1つ1つが人間の骨格や筋肉を感じさせ、それが生命感につながっているのではないかと語る。

対置

対置の例として挙げたのは「VMAX」だった。

「VMAXは、人が触れる部分は滑らかに作られているのに対し、エンジン周辺はあえて機械的な表現をしています。そういう対比を面白がる、人と違うことに挑戦することを楽しむのがヤマハの考え方で、それを体現した車種と言えます」

品格

品格については、とりわけ“灯火類(車両に取り付けられたライト)にヤマハの美意識をこめて表情を作りこんでいくこと”にこだわっていると話す。またディテールの繊細な表現は楽器に通じるものがあるという。

機能美

機能美については、ヤマハにとって重要なファクターである様々なレーシングバイクからフィードバックされた、装飾を極力排除し本質を見極めてそれをシンプルに表現する思想が、バイクをはじめ他の製品においても独自の美しさを生み出しているという。

情感

「情感については、最新の『YZF‐R3/YZF-R25』を挙げたいと思います。光の当たり方で色合いが美しく変化するマジョーラカラーと、思わず触れてみたくなる柔らかな陰影を持ったホワイトパールを組み合わせることで、お客様とのファーストコンタクトに情感を生むデザインを狙いました。実はYZF-Rシリーズではご法度とされてきたようなカラーリングで、『発売するまではユーザーに受け入れてもらえるのか?』という不安もあったのですが、出してみると非常に好評で、販売台数も順調に伸びています」

楽器とモーターサイクルの共通点

ではそんなデザインの裏側にある、ヤマハ独自の美学やデザイン哲学は、どんなものなのだろうか。

筆者が思いついたのは、楽器づくりのヤマハ(旧日本楽器製造)から独立する形で、ヤマハ発動機が設立されたというストーリーだ。そのあたりにヒントがあるのか、岩井氏にうかがうと、2023年のJapan Mobility Showでのエピソードを明かしてくれた。

「あのときは2社(ヤマハ・ヤマハ発動機)で合同のプレゼンテーションを行ったんですが、そこで出たキーワードが『鍛錬の娯楽化』でした。練習しないとうまくならない、ある種の挑戦が必要であることが、楽器とモーターサイクルは似ているという意味です。迎合した形にはせず、自分から受け取りに行くような、練習すればするほど楽しめる形にするという点は共通していると思っています」

では、岩井氏自身は「ヤマハのデザインは美しい」というフレーズを、どのように考えているのだろうか。

「美しさをどう定義するかは少し難しいですが、感動を生むために人の感性にどうアプローチしていくか、エモーションをくすぐることができるかが、我々なりの美しさに対するアプローチかと思っています。先ほど挙げた5つの構成要素は、それをあらわす言葉でもあります。5つの要素を体現したデザインがお客様に美しいと感じていただけるか、エモーションをくすぐるのかというところがキモではないでしょうか」

デザイナーの思いを形にするためには、開発現場の人たちの協力も不可欠だ。この点について、社内のデザイン審議会でのやりとりを挙げた。

「デザイン審議会は基本的にはデザインを議論する場なのですが、さっきまで工場で帽子を被っていたような方が、『ここの顔の形はさ~』とデザインを語りはじめるのです。前職では他部署の方がデザインに対して意見を出すという経験はなかったので驚きました。また、特に開発関係者のデザインへのリテラシーが高く、みんなでデザインを話し合ってぶつかり合って生み出していることを実感しました。開発者やデザイナーなど社員それぞれのなかに、それぞれの思う“ヤマハらしさ”があって、それを議論によってうまく融合させながら、自分たちの思う美しさを具現化していくんです」

今後のヤマハデザインはどうなる?

これからのヤマハのデザインはどうなっていくのか。それを暗示するのが2023年のJapan Mobility Showに展示されたコンセプトバイクの「MOTOROiD2」だ。

「私たちが考える人とモビリティの将来性を形にしました。車体の上部にあるリーフと呼ばれる部分が乗り手の感情を読み取って立ち上がるなど、人生の伴侶として感性で結ばれる存在を目指しました。動きがゆっくりしているのも、そのほうがコミュニケーションが取りやすいのではないかという考えからです」

形を決める際に気をつけたのは、動物っぽくなりすぎないこと。目や口をつけるのではなく、もっと本質的に愛着を感じさせる動きやしぐさがあるのではないかと思ったそうだ。それでいてメカニックすぎないよう、有機的な曲線や柔らかな素材を取り入れて、人との距離感を考えながらデザインしたという。

今後はやはり、電動化が大きなテーマになりそうだ。パワートレイン(自動車の動力伝達装置)が変わることで、サイズがコンパクトになったり、収納が増えたりという可能性はあるし、音がなく臭わないので、人とモビリティの新しい関係が生まれるかもしれない。

(音声が流れます。ご注意ください)

「電動化でどういうことができるのか、お客様の体験ストーリーを可視化しながらいろいろな取り組みを進めています。ただいちばん伝えたいのは、やっぱり移動の悦びなので、それを次の世代に伝えていくとき、ひとつの手法として電動もあるという捉え方をしています。ヤマハらしい感性と美意識を受け継ぎ、人とモビリティ、それを取り囲む社会や環境に向けた新たな価値創造、感動創造に挑戦しながら“次のヤマハデザインの原型”を作っていきますので、ぜひ期待していてください」と、岩井氏は力強く語った。

***

革新と伝統を融合させながら、未来に向けて進化を続けるヤマハのデザイン。あなたもそんなヤマハの“美”に触れてみては?

[PR]提供:ヤマハ発動機株式会社