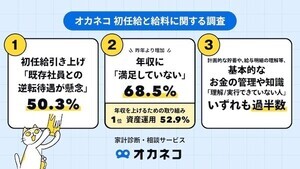

毎月の支出を見直そうと思っても「何から手をつければいいかわからない」「我慢の節約は続かない」と感じている方も多いのではないでしょうか。そこで累計100万人以上にお金の診断を行ってきた、国内最大級の家計診断・相談サービス「オカネコ」所属の1級FP(ファイナンシャル・プランナー)/CFP 松井大輔さんが家計を分析。難しい知識なしで、あなたの生活にフィットした"ムリなく見直せる支出のヒント"をお届けします。今回は神奈川県で一人暮らしをしている29歳の会社員・Bさんの家計簿を見ていきます。

神奈川県在住・29歳・会社員・手取り25万円のBさんの支出の内訳は?

プロフィール

お名前: Bさん

年齢: 29歳

性別: 男性

職業: 会社員

世帯構成: 一人暮らし

月の手取り収入: 25万円

Bさんの家計簿の内訳はこちらです。

FPがやさしく分析! 生活にフィットした改善ポイントとは?

FPの目線から見ると、収入の中で"使うところ"と"抑えるところ"のメリハリがついている点が印象的です。特に、節約意識の高い食費管理や貯金習慣は高く評価できる一方で、交際費など「管理が甘くなりやすい支出」には改善の余地があることが見て取れます。

ポジティブポイントは?

20代のうちから毎月2万円をしっかりと貯金できていることは素晴らしいです。主に自炊されているためか、食費が3万円に抑えられている点も高く評価できます。

改善ポイントは?

手取りの約2割を交際費に使われており、やや使いすぎの印象を受けます。金額そのものよりも、しっかりと管理されている食費とは対照的に、「管理意識の低さ」が懸念されます。管理意識のない支出は、今後収入が増えてもそれに比例して増加してしまう可能性が高いため、意識的に管理していく必要があります。

日用品雑費が、一人暮らしとしてはやや高めの印象を受けます(目安: 1万円〜1.5万円程度)。コンビニやドラッグストアでの無意識な買い物や、生活用品の過剰なストックがないか確認してみてください。

リアルなお悩み: 家賃は適正? 貯蓄額は足りている? 投資を始めるべき? "浪費"をなくすには?

続いて、BさんからFPにいただいた質問に回答していきます。

Q. 月の手取りに対する家賃の金額は適正でしょうか? もう少し家賃が高い所に引越しても大丈夫でしょうか?

一般的な目安として、家賃は手取りの25〜30%以内に収めるのが望ましいとされています。ただし、それを超えていたとしても、貯蓄がしっかりとできていたり、都市部の住宅価格は近年高騰しているため生活条件によっては許容範囲と考えられます。現状では家賃が手取りの28.8%となっており、貯蓄もできているため、生活に無理がないのであれば適正な水準と言えるでしょう。今後、家賃を上げることを検討する場合、上限は8万円(手取りの32%)が現実的なラインだと考えられます。ただし、その場合には交際費や通信費などの支出を見直し、家賃の増加分を補って貯蓄を維持することが重要です。

Q. 毎月2万円の貯蓄で将来に備えられますか?

今後のライフプランによっても異なりますが、毎月2万円の貯蓄は"将来に十分備える"という観点からはやや不足しているかもしれません。たとえば、毎月2万円だと年間で24万円、10年間では240万円になります。確かに大きな金額ではありますが、車や住宅の購入、老後資金(2,000万円〜3,000万円必要とも言われています)までを見据えると、十分とは言えない可能性もあります。

とはいえ、現時点では「貯める習慣」を身につける段階と考え、毎月一定額を継続して貯める習慣が定着していれば、将来的に収入が増えたタイミングで、貯蓄額を月3万円、さらには5万円へと段階的に引き上げることは十分可能です。固定費の見直しや、交際費を意識的に抑えることも、貯蓄額を増やすうえで有効な手段となるでしょう。

Q. 貯蓄はしていますが、投資・資産運用はしていません。新NISAやiDeCoを始めたほうがいいですか? その場合、家計簿の内訳をみて、いくらぐらいから何を始めればいいでしょうか? 貯蓄からお金を回した方がよいですか? もしくは月々の余剰資金からねん出するべきでしょうか?

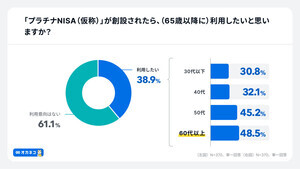

将来への備えとして、新NISAは今すぐにでも始めることをおすすめします。一方で、iDeCoについては税制上のメリットが大きい反面、資金が60歳まで引き出せないという制約があるため、今後のライフプランを見据えた慎重な判断が必要です。まずは、老後資金よりも、結婚・住宅購入・教育資金など、人生の早い段階で必要となるライフイベント資金の準備を優先することが望ましいでしょう。

「いくらから始めればよいか?」という点については、生活防衛資金がすでに確保できているかどうかによって投資に回せる割合は異なります。現在、毎月2万円の貯蓄ができているのであれば、まずは試しにその半分の1万円を新NISAでの資産運用に回してみるのがよいでしょう。運用に慣れてきて、なおかつ生活防衛資金が十分に確保できていれば、月2万円まで投資額を引き上げることも可能です。

なお、生活防衛資金とは、たとえば「月の生活費の6か月分+5年以内に使う予定のある資金」を指します。もし、生活防衛資金がまだ貯まっていない場合は、まずは月々の余剰資金の一部から捻出する形が望ましく、一方で既に生活防衛資金が確保できているのであれば、貯蓄の一部を活用しつつ、毎月の余剰資金からも合わせて投資に回すことが可能です。

Q. 交際費について多い気がしており、どうしたら削減できるでしょうか? "浪費"と"必要経費"の違いはどう考えるべきですか?

「浪費」と「必要経費」の境界は、"目的"と"満足度"の2軸で見極めるのがおすすめです。必要経費とは、目的: 自分にとって意味や価値がある、満足度: 支出後に満足感や良い経験が残る、といった特徴があり、一方で浪費とは、目的: なんとなくの付き合いや惰性で発生、満足度: あとで「やらなければよかった」と後悔する支出、といった特徴があります。具体的な削減手順は以下のようになります。

直近3カ月の交際費を「何に」「いくら」使ったかでリストアップしてみましょう。例: 外食〇円、飲み会〇円、趣味〇円 など、おおまかに分類します。

それぞれの支出に対して、"目的"と"満足度"の2項目を5段階で評価してみます。

例1: 飲み会(親友の誕生日)⇒目的: 今後も付き合い続けたい大切な関係/満足度: 高い⇒5

例2、 飲み会(会社の同僚)⇒目的: 仕事帰りの惰性、話題も特になし/満足度: 低い⇒2

各分類に対してルールを設定します。たとえば、「飲み会は月2回まで、金額は月2万円まで」といった上限を設け、それを超えた場合は使わないと決めることで、支出にメリハリがつきます。こうしたルールを設けることで、満足度の高い飲み会に優先的に参加するといった形で、自然と支出に優先順位をつけることができます。

最後に衝動買いへの対処法としてですが、趣味の出費や衝動買いについては、「欲しい」と思ってもその場では買わず、一晩寝かせてから判断するのがおすすめです。本当に必要かどうかを冷静に考える時間を設けることで、不要な浪費を防ぐことができます。浪費の多くは、いわゆる「衝動買い」であり、その場の勢いや気分で即決してしまうケースが大半です。こうしたパターンを自覚するだけでも、無駄遣いの抑制につながります。

家計管理において大切なことは「我慢する節約」ではなく、自分のライフスタイルに合った"見直しの工夫"を見つけることです。小さな改善の積み重ねが、将来の安心ややりたいことを実現する力になります。

次回は、神奈川県にお住いの32歳女性、ご職業は会社員(営業職)の方の家計簿を監修していきます。お楽しみに!

※本家計簿の内容は、オカネコに寄せられた相談をもとにしたイメージであり、実在の人物や家計とは一切関係ありません。