兵庫県西宮市は、東西に3つ電車が走っている。北から阪急、真ん中がJR、南が阪神といった具合だ。JR・阪急から北側は、いわゆる阪急平野と呼ばれる一帯。そこには、閑静な住宅街が広がる。

阪神とJRは西宮駅、阪急は西宮北口駅と駅名は異なるが、それぞれの駅はわずかな距離しか離れていない。それでも、文化も生活もがらりと変わる。

1995年に起きた阪神大震災では、西宮市全域は大きな被害を受けた。それから20年以上が経過。街並みに傷跡は残っていない。綺麗に整った街並みが、逆に震災で街を軒並み破壊されてしまったことを物語る。

JR西宮駅は南北ともに駅前ロータリーが整備されているものの、南口の方が規模は大きく、新しい雰囲気が漂う。 昭和期から残っている年季の入った建物は、国道2号線とJR西宮駅の間にある公設の西宮市地方卸売市場と民設の西宮東地方卸売市場ぐらいしか見当たらない。その2つの卸売市場も、今年7月に市が再生整備事業の方針を示した。卸売市場はリニューアルされて、新たな食の拠点になるという。

国道2号線には、ラーメン店やカフェ、おしゃれなレストランなどが並ぶ。卸売市場の再生が始まる前から、若い経営者による新しいまちづくりの胎動が見られる。

JR西宮駅は、駅名に「ノ」が入る表記だった。JR西宮駅から国道2号線をつたって大阪方面へ歩くと、電車の走る高架線が見えてくる。これは阪急今津線で、宝塚駅―西宮北口駅―今津駅間を南北に結んでいる。東西の動線ばかりが目立つ阪神間にあって、今津線は貴重な南北の動線として機能している。ただし、東西に移動軸に比べると南北の移動軸である今津線はそれほど多くの需要が見られない。

貴重な南北の動線があまり使われないのは、今津線が宝塚駅―西宮北口駅と西宮駅北口駅―今津駅で、運転系統が南北に分断されていることが背景にある。西宮北口駅は、かつて阪急の神戸本線と今津線が十字に平面交差する、いわゆるダイヤモンドクロスで有名だった。

ダイヤモンドクロスは安全運行面で問題が大きいうえ、電車の運転本数を増やすことはできない。それらを解消するため、1984年に今津線は西宮北口駅を境に南北を分断。これが、今津線を不便にした一因でもある。

ダイヤモンドクロスを懐かしい思い出にしている鉄道ファンや沿線住民は多い。ダイヤモンドクロスの記憶を後世へと伝えるため、西宮北口駅すぐそばの高松ひなた緑地には、ダイヤモンドクロスの線路とレリーフが残されている。

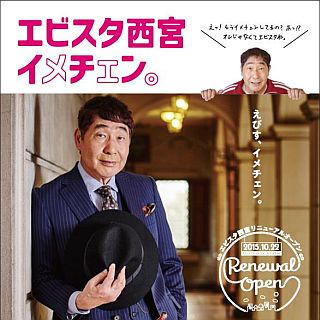

高松ひなた緑地の南には、大型複合商業施設の阪急西宮ガーデンズが居を構える。多くのショップ、飲食店などが並ぶ阪急西宮ガーデンズには、通常のショッピングモールにはないギャラリーが開設された。

もともと阪急西宮スタジアムがあった地に同施設は建設された。阪急電鉄が所有したプロ野球チーム「阪急ブレーブス」は、創業者・小林一三が亡くなる直前に「ブレーブスと宝塚歌劇団だけは売るな」と言い残したほど、阪急電鉄に必要なチームだった。1988年のシーズンを最後に、阪急ブレーブスはオリックスへ譲渡された。経営権が譲渡された後も、引き続き西宮スタジアムはオリックスの本拠地として使用された。しかし、1991年にオリックスは神戸に本拠地を移転。西宮スタジアムは、その歴史に幕をおろした。

ブレーブスが去った後も、阪急は西宮という街を育ててきた。球場跡地は商業施設へと姿を変え、多くの買い物客でにぎわう。阪急西宮ガーデンズ内のギャラリーには、阪急ブレーブスの名シーンを紹介するパネルや記念品、功績者のレリーフ、ジオラマなどを展示されている。

阪急が神戸本線を開業させたのは、1920年。阪急は阪神やJRより遅れて西宮に進出してきたが、小林は独創的な発想でJRとも阪神とも異なる沿線文化を生み出し、新たな西宮をつくりあげてきた。阪神・JR・阪急が競うことで、西宮は多彩な顔を持つ都市として花開いている。