熊本県が公式サイトに「阿蘇くまもと空港アクセス鉄道整備調査における鉄道ルートの絞り込み結果」を公開した。2008年に採算面で凍結した三里木駅起点ルートではなく、肥後大津駅起点ルートとなった。単線で整備し、中間に行き違い設備を設けて運行本数を増やす。

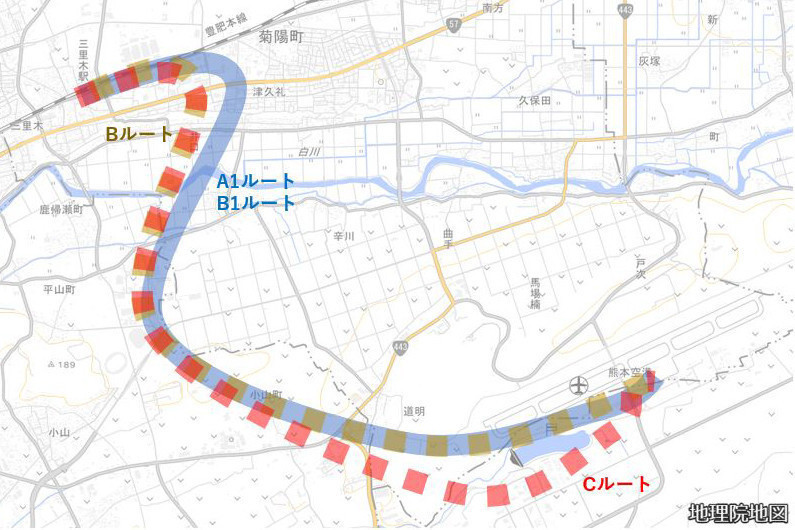

「絞り込み結果」は、それまでの想定ルートの幅1.5kmを幅0.5kmまで絞り込んだことを意味する。環境影響評価は幅1.5kmを想定した2023年に着手しており、2024年に第1段階の「配慮書」まで終わり、2025年1月に「方法書」の審査も終わった。今後は「準備書」「評価書」の手続きに進む。2027年に着工し、2035年3月の開業をめざす。検討結果のルートは次の通り。

- 肥後大津駅から東方向に進み、平面で分岐後、緩やかに上昇して右カーブを経て南へ向かい、高架橋で国道57号をまたぐ

- そのまま高架橋で南進し、高遊原台地に突き当たったところからトンネルに入り、再び右カーブで西に進み、空港敷地南側で地上に出る。空港駅は地上駅とし、空港敷地の外に設置する

路線延長は約6.8km。概要図では弓状に整ったルートとなっているが、ルート上に大型物件があると工期の影響が大きいため、なるべく既存の大型施設への影響を最小限とする。増発や速達性の確保のため、中間地点に列車の行き違い設備を整備する。おそらく白川の南、県道145号の北付近になると思われる。あわせて大津町内に中間駅を設置する構想も検討中とのことで、行き違い設備が駅になる可能性もある。

空港駅は敷地外に設置して駐車場に隣接、それでも便利に

空港駅を空港敷地外の南側とする理由は、建設費用低減と開業効果を周辺地域に広げるためだという。空港ターミナル地下がベストだが、地下トンネルの整備はコストが大きくなる。熊本日日新聞の2025年6月18日付の記事によると、地下トンネルの整備は地盤沈下を防ぐ工事も含めて約150億円かかるとのこと。空港敷地から外に出すことで、空港南側にある益城町の農地開発や、大津町側にある東海大学阿蘇熊本臨空キャンパスの通学需要も見込める。

熊本県議会の高速交通ネットワーク整備推進特別委員会において、駅を空港敷地外に設置することへの懸念の声もあったという。しかし、仮に駐車場南側の隣接地に駅を設けた場合でも、ターミナルビルとの直線距離は約120mにすぎない。空港駐車場の端よりはずっと近い。地下通路にするか、雨風をしのげるような歩道橋があれば十分だと筆者は考える。約150億円を節約するなら、浮いた費用で動く歩道を整備してほしい。

ちなみに、鳥取県のJR境線に設置された米子空港駅は、「米子鬼太郎空港」のターミナルビルから300mほど離れている。ターミナルビルから続く屋根付きの連絡通路があり、駅側にエレベーターもあるから、大きなスーツケースを転がして行ける。筆者も一度利用したことがあり、便利だと思った。

そもそも空港直下に駅がある羽田空港や成田空港などは規模が大きすぎて、ターミナルから駅まで120mどころではない。京急電鉄の羽田空港第1・第2ターミナル駅は、どちらのターミナルからも約150mの距離があり、そこからエスカレーターなどの上下移動もある。

首都圏以外の空港を見ても、大阪国際空港ターミナルビルと大阪モノレールの駅は約120m、那覇空港ターミナルビルとゆいレールの駅は約140m離れている。

一方、羽田空港第3ターミナルと京急電鉄・東京モノレールの駅との距離は約100m。最初から駅とターミナルビルを一体的に整備した成果で、特殊な例といえるだろう。空港と駅が最も近い例は神戸空港ではないかと思う。ターミナルビル中心とポートアイランド線の駅は約40mしか離れていない。

そう考えると、阿蘇くまもと空港と空港駅の約120mという距離は優秀な部類に入るといえる。狭い地方空港ならではの利点ともいえそうだ。それでも地下駅が必要というなら、約150億円の投資に見合う利用者数を達成してからでも遅くない。約150億円のコスト増によって、費用便益比が「1.0」を下回ってしまったら、国からの補助金を得られず、着工も危うい。まずは開通をめざすという方針は正しいと思う。

過去に「いったん立ち止まる」発言もあったが…

「阿蘇くまもと空港アクセス鉄道」について、熊本県は1997年から断続的に調査を実施していたという。2006年、三里木駅からの空港延伸について、ルート選定・事業費などを調査した。翌年の2007年に需要量の調査を実施。この結果を踏まえ、「多額の費用が必要であり、一方で需要量は採算性の確保に十分とはいえず、当面、具体的に事業を推進していくことは困難と判断」(熊本県資料 第1回空港アクセス検討委員会資料)され、検討が凍結された。

それから10年以上が経過し、阿蘇くまもと空港の状況は好転した。2016年に熊本地震が発生するという逆風が吹きつつも、乗入れ容量が飽和した福岡空港の受け皿として、2017年から国際線の便数が増加した。現在は地方空港の中でも国際線の便数が最多となっている。2020年以降、コロナ禍や豪雨災害で国内外の航空会社が減便したが、2023年以降、国際線が続々と復活。2023年の着陸回数は国際線529便・国内線20931便で、国内107空港で12位、九州の空港で4位となっている。年間利用者数は324万1,861人。1日あたり8,882人となった。

2020年から空港運営の民間委託を開始。新ターミナルビルの開業によって空港利用者が増加した。空港周辺の人口は2005年当時から2.5万人も増加している。経由地で駅建設候補だった熊本県民総合運動公園も、プロサッカークラブ「ロアッソ熊本」のJリーグ加盟に加え、コンサートの開催などで盛り上がっている。こうした追い風の下、空港アクセス鉄道の再検討が始まった。2017年の県議会で、蒲島郁夫知事(当時)が「50年、100年後を見据えた抜本的な空港アクセスの検討が必要」と再検討を表明した。

2018年に「鉄道」「モノレール」「市電延伸」を比較検討した結果、鉄道が最も効率的で、より早期に実現できる可能性が高いとの結論に達した。さらに、鉄道について「三里木駅起点」「原水駅起点」「肥後大津駅起点」が検討され、JR九州とも協議した結果、「三里木駅から分岐」「豊肥本線の熊本~肥後大津・阿蘇方面の列車本数維持のため、豊肥本線直通はしない」という合意が成された。

しかし、県が想定していた事業費約416億円について、2020年6月に鉄道・運輸機構が精査したところ、約480億~616億円となった。鉄道建設の環境は整っていたが、その効果を上回る事業費が必要という結果になった。この数字を受けて、蒲島知事は県議会で、事業化について「いったん立ち止まる」と発言。検討の再凍結と受け止められた。

これに関して、後に蒲島知事は「さらに議論を深めるため、費用便益比の精査が必要」という考えだったと答弁している。つまり、建設を決定する判断を立ち止まり、白紙に戻して再検討しようという意味だったようだ。その意図を示すように、「立ち止まり」発言の約半年後、2020年12月に「第1回空港アクセス検討委員会」を開催した。

TSMCの熊本進出で前進した

第1回で過去の経緯を共有し、第2回は「鉄道とBRTの比較」「県内の波及効果」、第3回は「三里木ルートの再検証」「BRTの検討」、第4回は「財源確保の取り組み」「仙台空港アクセス鉄道の事例」について検討された。

2022年3月に行われた第4回で、「ルートの追加検討」が提案された。原水駅からバスで10分の場所に整備された「半導体産業集積地(セミコンパーク)」に、世界最大手の半導体企業TSMCの進出が決定したからだ。豊肥本線の輸送力増強とあわせて、セミコンパークと阿蘇くまもと空港を鉄道で連絡するために、三里木駅起点の他に原水駅起点、肥後大津駅起点の効果も検討することになった。

2022年11月に行われた第5回で、3つのルートを検討した結果、概算事業費は肥後大津ルートが410億円と最も低額の試算となり、費用便益比も肥後大津ルートが「1.03」で最も高い試算となった。同年12月の県議会で蒲島知事が肥後大津ルートを決断した。

2023年の第6回で、肥後大津ルートの決定に加え、JR九州とも「空港アクセス鉄道と豊肥本線全体の利便性の最大化及び運営の効率化という目標を共有」することが報告された。設計調査、環境アセスメント、都市計画決定手続までのスケジュールも確認された。この時点でルート概略図のルート範囲は幅1.5kmとなっており、駅の位置も決まっていなかったが、その後、検討ルートを絞り込んだ結果が今回の発表となった。

熊本県は今後、環境アセスメントを進めていくと当時に、7月に沿線4自治体で計5回の住民説明会を開催する。9月の県議会までに概算事業費、需要予測を再調査し、費用便益を分析して収支採算性を報告する目標となっている。

諸物価高騰の傾向は変わらず、建設業界の人手不足も深刻だ。セミコンパークへの通勤輸送の一環で、三里木駅と原水駅の間に豊肥本線の新駅を設置することも決まった。一方、空港アクセス鉄道は熊本駅までの直通運転が望ましい。そうなると、豊肥本線が単線のままでいいのかどうか、複線化も検討課題になってくる。

阿蘇くまもと空港は、福岡空港を補完する役割だけでなく、九州を周遊する訪日観光客の出入口という役目もある。阿蘇くまもと空港アクセス鉄道は熊本県だけでなく、九州全体の交通ネットワークの核になる可能性もある。早期実現に期待したい。