『枕草子』は清少納言によって書かれた随筆で、平安時代を代表する文学作品です。「春はあけぼの」で始まる第一段は非常に有名ですよね。『枕草子』は現代の私たちが読んでも、共感できるポイントがたくさんあります。

本記事では、『枕草子』の現代語訳を原文とともに紹介します。『枕草子』の概要や『源氏物語』との違い、清少納言とはどんな人か、2024年の大河ドラマ『光る君へ』についてもまとめました。

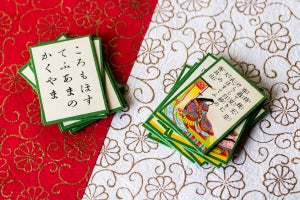

枕草子の冒頭「春はあけぼの」の原文と現代語訳

まずは、『枕草子』の中でも最も有名な段であり、冒頭の「春は、あけぼの」の原文と現代語訳を見ていきましょう。季節ごとに分解して紹介します。

春は、あけぼの

春は、あけぼの。やうやう白くなりゆく、山ぎは少し明かりて、紫だちたる雲の細くたなびきたる。

【現代語訳】

春は、明け方(がいい)。

(日が昇るにつれて)だんだんと白んでいく、山の稜線(りょうせん)に接する空がうっすら明るくなって、紫がかっている雲が横に長く引いている(のがいい)。

夏は、夜

夏は、夜。月のころはさらなり、闇もなほ、蛍の多く飛びちがひたる。また、ただ一つ二つなど、ほのかにうち光りて行くも、をかし。雨など降るも、をかし。

【現代語訳】

夏は、夜(がいい)。

月が出ている頃は言うまでもなく、闇夜もまた、蛍が多く飛び交っている(のもいい)。また、一匹二匹の蛍が、ぼんやりと光って飛んでいるのも趣がある。雨が降るのも趣がある。

秋は、夕暮れ

秋は、夕暮れ。夕日のさして山の端いと近うなりたるに、烏の寝どころへ行くとて、三つ四つ、二つ三つなど、飛び急ぐさへ、あはれなり。まいて雁などの連ねたるが、いと小さく見ゆるは、いとをかし。日入り果てて、風の音、虫の音など、はた言ふべきにあらず。

【現代語訳】

秋は、夕暮れ(がいい)。

夕日が差し込んで山の稜線がとても近くなっている時分に、烏(からす)が寝床へ帰ろうとして、三羽四羽、二羽三羽と飛び急ぐ様子にさえ、しみじみと心打たれるものがある。まして雁などが連なって飛んでいるのが、とても小さく見えるのは、とても趣がある。日が暮れてから、風の音や虫の鳴く音(が聞こえてくるの)は、言うまでもない。

冬は、つとめて

冬は、つとめて。雪の降りたるは、言ふべきにもあらず、霜のいと白きも、また、さらでもいと寒きに、火など急ぎおこして、炭持て渡るも、いとつきづきし。昼になりて、ぬるくゆるびもていけば、火桶の火も白き灰がちになりて、わろし。

【現代語訳】

冬は、早朝(がいい)。

雪が降るのは言うまでもなく(素晴らしい)、霜が大変白いのも、またそうでなくても、とても寒い朝に、火などを急いでおこして、炭を持って運ぶのも、(冬の朝に)大層ふさわしい。(しかし)昼になって、寒さがだんだんとやわらいで暖かい時分になって、火桶に入った炭火も白い灰が多くなってしまうのは良くない。

枕草子の有名な段の原文と現代語訳

その他にも、『枕草子』の中で特に有名な段について、原文と現代語訳をご紹介します。

中納言参り給ひて

中納言参り給ひて、御扇奉らせ給ふに、「隆家こそいみじき骨は得てはべれ。それをはらせて参らせむとするに、おぼろけの紙は、え張るまじければ、求めはべるなり」と申し給ふ。

「いかやうにかある」と問ひ聞こえさせ給へば、

「すべていみじうはべり。『さらにまだ見ぬ骨のさまなり。』となむ人々申す。まことにかばかりのは見えざりつ」と、言高くのたまへば、

「さては、扇のにはあらで、海月のななり」と聞こゆれば、

「これは隆家が言にしてむ」とて笑ひ給ふ。

かやうのことこそは、かたはらいたきことのうちに入れつべけれど、「一つな落としそ」と言へば、いかがはせむ。

【現代語訳】

中納言が参上なさって、(定子様に)扇を差し上げなさるときに、「(私、)隆家は素晴らしい骨を手に入れております。それに(紙を)張らせて(定子様に)差し上げようと思いますが、ありきたりな紙を張ることはできないので、(それ相応の紙を)探しているのです」と申し上げなさりました。

(定子様が)「(その骨は)どのような物なのか」とお尋ね申し上げなさると、

(中納言は)「すべてが素晴らしいです。『今までまったく見たことのない骨の様子』と人々が申します。本当にこれほどの(骨)は見たことがありません」と自慢気にとおっしゃるので、

(私、清少納言が)「それでは、扇の(骨)ではなくて、くらげの(骨)であるようだ」と申し上げると、

(中納言は)「これは隆家が言ったことにしてしまおう」と言って、笑いなさる。

このようなことは、(書かないで)聞き苦しいことの中に入れておくべきですが、「一つも書き漏らしてはいけない」と(他の女房たちが私に)言うので、どうしたものだろうか、いやどうしようもない(ので書き記しておきます)。

※中納言とは、藤原定子(ふじわらのていし)の弟である藤原隆家(ふじわらのたかいえ)のこと。藤原道長は叔父にあたる

藤原道長のしたこととは? 有名な歌や死因、紫式部との関係にどんな人かも解説

うつくしきもの

うつくしきもの、瓜にかきたるちごの顔。雀の子の、ねず鳴きするに踊り来る。二つ三つばかりなるちごの、急ぎてはひ来る道に、いと小さき塵のありけるを、目ざとに見つけて、いとをかしげなる指にとらへて、大人などに見せたる、いとうつくし。かしらは尼剃ぎなるちごの、目に髪のおほへるをかきはやらで、うちかたぶきて、ものなど見たるも、うつくし。

大きにはあらぬ殿上童の、装束きたてられてありくも、うつくし。をかしげなるちごの、あからさまに抱きて遊ばしうつくしむほどに、かいつきて寝たる、いとらうたし。

雛の調度。蓮の浮葉のいとちひさきを、池より取り上げたる。葵のいと小さき。何も何も、小さきものはみなうつくし。

いみじう白く肥えたるちごの、二つばかりなるが、二藍のうすものなど、衣長にて、たすき結ひたるがはひ出でたるも、また、短きが袖がちなる着てありくも、みなうつくし。八つ九つ十ばかりなどの男児の、声はをさなげにて文読みたる、いとうつくし。

にはとりのひなの、足高に、白うをかしげに、衣短かなるさまして、ひよひよとかしがましう鳴きて、人のしりさきに立ちてありくも、をかし。また、親のともに連れて立ちて走るも、みなうつくし。

かりのこ。瑠璃の壺。

【現代語訳】

かわいらしいもの。瓜に描いてある幼い子どもの顔。すずめの子が、(人が)ねずみの鳴きまねをすると飛び跳ねてやって来る様子。2、3歳ぐらいの子どもが、急いで這(は)ってくる途中に、ほんの小さなほこりがあったのを目ざとく見つけて、とても愛らしい指でつまんで、大人などに見せている様子は大変かわいらしい。髪型を尼のように肩の辺りで切りそろえた子どもが、目に髪がかぶさっているのをかきのけることもしないで、首をかしげて物などを見ているのも、かわいらしい。

(体が)大きくはない殿上童が、美しい着物をしっかりと着せられて歩くのもかわいらしい。愛らしい子どもが、ほんの少しの間、抱いてあやしてかわいがっているうちに、(私に)抱きついて寝てしまったのも、大層愛おしい。

人形遊びの道具。蓮の浮き葉でとても小さいのを、池から取り上げたもの。葵のとても小さいもの。何でもかんでも、小さいものはみなかわいらしい。

とても色白でふっくらした子で2歳ぐらいになるのが、二藍で染めた薄い絹の着物などを、丈が長くて袖をひもで結びあげたのが這(は)って出てきたのも、また短い着物で袖だけが大きく目立っているものを着て歩いているのも、みなかわいらしい。8、9、10歳ぐらいになる男の子が、声は子どもっぽい感じで漢文の書物を読んでいるのも、とてもかわいらしい。

鶏の雛の、足が長く、白くかわいらしい様子で、丈の短い着物を着ているような様子で、ぴよぴよとやかましく鳴いて、人の後に立って歩いているのも趣がある。また親(鶏)が一緒に連れだって走っているのも、みなかわいらしい。

雁の雛や瑠璃の壺(もかわいらしい)。

ありがたきもの

ありがたきもの。舅にほめらるる婿。また、姑に思はるる嫁の君。毛のよく抜く銀の毛抜き。主そしらぬ従者。

つゆの癖なき。かたち心ありさますぐれ、世に経る程、いささかの疵(きず)なき。同じ所に住む人の、かたみに恥ぢかはし、いささかのひまなく用意したりと思ふが、つひに見えぬこそ難けれ。物語、集など書き写すに、本に墨つけぬ。よき草子などはいみじう心して書けど、必ずこそ汚げになるめれ。

男、女をば言はじ、女どちも、契り深くて語らふ人の、末まで仲よき人、難し。

【現代語訳】

めったにないもの。舅(しゅうと)に褒められる婿。また、姑に思われるお嫁さん。毛がよく抜ける銀の毛抜き。主人の悪口を言わない従者。

少しも癖のない(人)。容姿や性格、態度に優れており、世の中を過ごす間に、少しも欠点のない人。同じところに(宮仕えして)住む人で、互いに気兼ねし、ほんの少しの油断もなく心づかいしていると思う人が、最後まで(隙を人に)見られないということはめったにない。物語や説話集などを書き写すのに、本に墨をつけないこと。価値のある本などのときには大変注意して書くのだが、必ずと言っていいほど汚してしまうようだ。

男女の仲は当然ながら、女同士でも、縁が深くて何でも話すような人同士が、最後まで仲が良いというのもめったにない。

雪のいと高う降りたるを

雪のいと高う降りたるを、例ならず御格子まゐりて、炭櫃に火おこして、物語などして、集まりさぶらふに、「少納言よ、香炉峰の雪、いかならむ」と仰せらるれば、御格子上げさせて、御簾を高く上げたれば、笑はせ給ふ。

人々も、「さることは知り、歌などにさへ歌へど、思ひこそよらざりつれ。なほ、この宮の人にはさべきなめり」と言ふ。

【現代語訳】

雪が大変高く降り積もっているのに、いつもと違って御格子をお下ろし申し、火鉢に火をおこして、話などをして(女房たちが)集まってお仕えしていると、(定子様が)「少納言よ。香炉峰の雪はどんなかしら」とおっしゃるので、(人に)御格子を上げさせて、御簾(みす)を高く上げたところ、(定子様は)お笑いになった。

(周りにいた他の)人々も、「そのようなこと(中国・香炉峰の雪について詠んだ漢詩のこと)は知っておりますし、歌などに詠むことまでありますが、(このように御簾を上げようとまでは※)思いつきませんでした。(あなたは)やはり、この宮(中宮の定子様)にお仕えする人としてふさわしい人のようです」と言う。

※漢詩の中で「香炉峰の雪は簾を掲げて見る」とあるため、清少納言は機転を利かせて御簾を上げた

枕草子とは

ここでは改めて、そもそも『枕草子』とは何なのかを解説します。

日本三大随筆の一つ

『枕草子』は、平安時代に清少納言によって書かれた、日本三大随筆の一つです。随筆とはつまりエッセイのこと。『枕草子』には平安時代を生きた清少納言の、リアルな思いの丈が、300段以上にわたりつづられているのです。

季節の移り変わりや風景の美しさ、当時の宮廷生活などについての細やかな描写と、それにひもづいた叙情的で繊細な感情表現によって、さまざまなエピソードが書き記されています。

1000年以上前につづられたエッセイであるにもかかわらず、清少納言の視点から語られる巧みな表現に、現代の私たちも思わず共感してしまうのです。

「をかし」を代表する作品

紫式部の『源氏物語』と比較されることもありますが、『源氏物語』は「もののあはれ」、つまりしみじみとした情緒を表す作品といわれるのに対し、『枕草子』は「をかし」、つまり明朗でサッパリとした興味深さ、面白さを表す作品といわれています。

作者の清少納言とはどんな人?

清少納言は、平安時代中期の966年ごろに生まれました。父親は清原元輔(きよはらのもとすけ)。

曾祖父(そうそふ)である「清原深養父(きよはらのふかやぶ)」も有名な歌人で、清原氏には和歌や漢学などに精通した人物が多かったとされています。

清少納言は一条天皇の中宮・藤原定子に仕え、社交界に足を踏み入れました。華々しい宮仕えの中で、公卿殿上人などとの交流も増え、文学的なセンスを磨いていきます。しかし、藤原定子の没落、死去とともに、清少納言の宮仕えは終わりを迎えます。その後の彼女の行方は定かではありません。

清少納言は宮中で過ごす日々の出来事を、彼女なりの目線でつづっていました。それが『枕草子』です。『枕草子』には宮中のきらびやかな生活の様子だけでなく、「雪のいと高う降りたるを」のような、まるで清少納言の自慢話とも受け取れるエピソードも描かれています。宮中にありながらも人間味を感じさせる文章に、当時の人々は魅力を感じていたのかもしれませんね。

なお清少納言は、明るく利発な性格であったといわれています。

清少納言とは? 紫式部との関係、性格や枕草子・百人一首の歌の内容に本名まで

2024年の大河ドラマ『光る君へ』ではファーストサマーウイカさんが清少納言を演じる

2023年1月7日よりNHKにて放送開始の大河ドラマ『光る君へ』。

10世紀後半、京の下級貴族の家に生まれた「まひろ」が、シングルマザーとして子育てする傍ら『源氏物語』を執筆する様や、運命のひとであり後に最高権力者となる藤原道長との不思議な縁を描いた物語です。紫式部の情熱や、強くしなやかな生きざまを感じることができるでしょう。

主人公の紫式部(まひろ)を演じるのは吉高由里子さん、そして清少納言を演じるのはファーストサマーウイカさんです。

『枕草子』の作者#ききょう/#清少納言(せいしょうなごん)#ファーストサマーウイカ

— 大河ドラマ「光る君へ」(2024年) (@nhk_hikarukimie) December 11, 2023

◆◇◆◇◆

歌人・清原元輔(きよはらのもとすけ)の娘。才気煥発(かんぱつ)。一条天皇に入内(じゅだい)した定子のもとに女房として出仕し、心からの忠誠を尽くす。#光る君へ

あすに続きます。 pic.twitter.com/sS4UUdmjI6

『枕草子』の原文や現代語訳から、清少納言の感性を感じ取ろう

この記事では『枕草子』の中でも有名な段について、現代語訳を解説しました。有名な「春はあけぼの」や清少納言の人となりが感じられる「中納言参り給ひて」などのように、多様なエピソードが詰まっている『枕草子』。

学生の頃に授業で習った際は苦手意識しか持てなかったという人も、改めて読み直してみると、共感できるポイントが見つかるかもしれません。

この機会に『枕草子』を読み返してみてはいかがでしょうか。