2月2日、東京都都市整備局は「都心部・臨海地域地下鉄」構想について、東京都、鉄道・運輸機構、東京臨海高速鉄道が事業計画の検討を進めることで合意した。整備主体は鉄道・運輸機構、営業主体はりんかい線を運営する東京臨海高速鉄道となる。

同日、東京都知事は定例会見で、「ベイエリアの鉄道網を充実させて、東京を魅力と活力にあふれた都市としていく上で重要な路線」「地元区と沿線のまちづくりについて連携をするなど、関係者と協力しながら、早期の事業化に取り組んでまいります」と紹介した。総工費は約4,200億~5,100億円。費用便益比は「1」以上、累積資金収支黒字転換年は30年以内とされていた。東京都は2030年までに着工し、2040年開業をめざす。

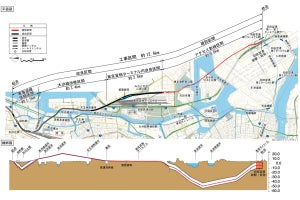

「都心部・臨海地域地下鉄」は「東京(仮称)」~「有明・東京ビッグサイト(仮称)」間を結ぶ路線で、「臨海地下鉄」とも称される。2022年11月に公表された事業計画案によると、途中駅として「新銀座(仮称)」「新築地(仮称)」「勝どき(仮称)」「晴海(仮称)」「豊洲市場(仮称)」を想定し、総延長は約6.1kmだという。想定する駅名はすべて仮称だが、わかりやすく妥当だと思われる。

事業計画案に所要時間の記述はなかったものの、11月30日に行われた「第112回東京都技術会議」にて、「東京(仮称)」~「有明・東京ビッグサイト(仮称)」間の所要時間は約15分と紹介された。現在、東京駅から東京ビッグサイト駅へ行く場合、新橋駅でゆりかもめに乗り換えるルートで約35分かかる。「都心部・臨海地域地下鉄」が開業すれば、所要時間は半分以下になる。新橋駅での乗換えはJR線から少し歩くため、それが解消されるだけでも便利といえる。

指摘された課題を解決するための3者合意に

都心と晴海埠頭方面を結ぶ鉄道については、2014年頃に中央区が検討していた。2001年、晴海地区が「晴海トリトンスクエア」として再開発されたが、軌道系交通機関はなく、路線バスがおもな交通手段だった。そこで2011年、LRTが検討され、暫定的にBRTルートとして整備する構想を立てた。その後、2013年に東京オリンピック・パラリンピックの開催が決定。五輪開催後に晴海地区の選手村を住宅として販売することが決まると、交通需要が高まると予想された。

豊洲地区でも高層マンション群が建設される中、都心方面の鉄道路線は東京メトロ有楽町線が主で、都営大江戸線もゆりかもめも遠回りという状況。その先の東京ビッグサイトも、東京駅直結の鉄道路線はなかった。2015年、東京都が中央区の構想を引き取る形で、「広域交通ネットワーク計画」の「整備について検討すべき路線」と位置づけた。

2016年、国土交通省の交通政策審議会が答申第198号をまとめた。その中で、「都心部・臨海地域地下鉄」構想は「国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークのプロジェクト」と位置づけられた。2021年の答申第371号では、「世界から人、企業、投資を呼び込み、東京と日本の持続的成長を牽引する臨海部と区部中心部をつなぐ基幹的な交通基盤としての役割を担うことが期待」と評価された。

ただし、答申第198号において、「事業性に課題があり、検討熟度が低く構想段階である」とされ、「常磐新線(現・つくばエクスプレス)延伸を一体で整備し、常磐新線との直通運転化等を含めた事業計画について、検討が行われることを期待」と課題が示された。調査・検討の焦点は、2022年11月の事業計画案で算定した費用を精査すること。現在の物価や賃金の上昇、円安による資材調達コスト高騰を反映させる必要があった。費用対効果は周辺の開発状況の変化も織り込む必要があり、とくにアフター・コロナの通勤需要の見極めが重要になる。

この課題を解決するための手段として、東京都単体(都営地下鉄)の整備ではなく、「建設のプロ」として鉄道・運輸機構、「営業運行のプロ」として東京臨海高速鉄道をパートナーに選んだ。

鉄道・運輸機構は整備新幹線や相鉄・JR直通線、相鉄・東急直通線などで実績があり、つくばエクスプレスも鉄道・運輸機構が関わっている。東京臨海高速鉄道はりんかい線沿線の開発・発展に良い影響を与え、1996年の開業から20年で営業黒字を達成。2012年には、返済資金と利息を引いても黒字となっている。

築地・晴海のまちづくりを推進

旅客需要は周辺開発状況が反映される。事業計画案が作られた2022年11月当時と現在の状況を比較してみた。前出の通り、駅名はすべて仮称である。

「東京駅」はJR東京駅八重洲口の北東を想定しており、東京メトロ半蔵門線三越前駅の南側に位置する。事業計画案では、再開発計画「常磐橋プロジェクト」が挙げられている。ここは現在、三菱地所が「TOKYO TORCH」と名づけて開発中。2021年6月に地上38階建ての「常盤橋タワー」が竣工した。2027年度に高さ385m、地上62階建ての「TORCH TOWER」が竣工し、日本一の高層ビルの記録を更新する。

「新銀座駅」は東京高速道路西銀座料金所付近を想定している。東京高速道路は首都高速環状線の汐留ジャンクションと京橋ジャンクションを結ぶ自動車専用道路で、首都高速道路とは運営会社が異なり、「KK(株式会社)線」と呼ばれている。細長いテナントビルの上を自動車専用道路とし、高架下部分の商業ビルで賃料を得て、道路を維持するしくみだった。

東京都が2022年4月に作成した「首都高速道路の変更(素案)」によると、KK線は廃止し、代替となる高速道路を地下に建設するという。東京高速道路は「KK線再生PROJECT」を立ち上げており、自動車専用道を廃止した後、歩行者中心の公共的空間にする予定となっている。

「新築地駅」は築地市場の跡地を想定している。約20ヘクタールの築地市場跡地について、東京都は1万人以上を収容できる大規模集客施設を整備する方針としており、複数のグループが応募した。日本経済新聞の報道によると、応募者のひとつに三井不動産、トヨタ不動産、読売新聞グループが出資する特定目的会社もあり、多目的スタジアムを中心としたオフィス、住居、ホテル等になるという。東京ドームの老朽化を見据えた移転プランのようだ。

NHKの報道によると、もうひとつ、日本のアニメ、ゲーム、マンガをテーマとしたエンターテイメント施設を中心に、多目的ホールやホテルを整備する構想もあるとのこと。海外のコンテンツによるテーマパークは国内にいくつかあるものの、日本のコンテンツを発信するテーマパークは少ない。こちらに期待する人も多いだろう。

「勝どき駅」は都営大江戸線との乗換駅を想定している。周辺はすでにタワーマンションが林立し、住民は東京駅に直行できる地下鉄を歓迎するだろう。

「晴海駅」は晴海通り(都道304号)の西側を想定している。オリンピック選手村を分譲するマンション群「晴海フラッグ」は西側に500~1,000m離れているため、徒歩7~15分程度になるだろう。晴海通りの東側に「晴海アイランド トリトンスクエア」があり、分譲・賃貸合わせて1,800戸の住宅がある。現在の最寄り駅は徒歩10分の勝どき駅か、徒歩20分の月島駅。どちらも東京駅を通らないので、東京駅まで乗継ぎで約30分かかる。それが10分程度に短縮される。晴海は鉄道空白地帯で、ゆりかもめの延伸計画があるものの、進捗していなかった。「都心部・臨海地域地下鉄」が開業すれば、「近くて遠い晴海」が「近くて近い晴海」になる。

「豊洲市場駅」は豊洲市場と市場前駅(ゆりかもめ)の間を想定している。新しい地下鉄が開業すれば、豊洲市場へ通勤する人も便利になるだろう。築地と豊洲の新旧市場を直結する地下鉄は、観光においても便利になるに違いない。築地場外市場はもともと一般の人も訪れる観光地の側面があり、市場の豊洲移転後も健在。豊洲市場は見学エリアも整備され、「食のテーマパーク」という側面がある。隣接地に温泉と食のテーマパーク「豊洲 千客万来」が開業している。

「有明・東京ビッグサイト駅」は仮称にしても長い駅名だが、周辺にあるりんかい線の国際展示場駅、ゆりかもめの東京ビッグサイト駅とは別の駅として、区別しやすいだろう。東京ビッグサイトにアクセスできる3つ目の鉄軌道路線であり、東京駅直通は東海道新幹線や東北・上越・北陸新幹線などで訪れる人にとっても便利になるはず。東京ビッグサイトこと東京国際展示場は、2019年に南展示棟がオープンし、展示面積は約11.5万平方メートルで、日本最大のコンベンションセンターである。遠方から訪れる展示者や来訪者が利用するための施設としても、「都心部・臨海地域地下鉄」の沿線が期待される。

まずは単体整備、羽田空港直通は課題多し

2022年11月の事業計画案は、取りまとめにあたって「まずは都心部・臨海地域地下鉄の単独整備について検討を行う」とした。交通政策審議会が期待する常磐新線(つくばエクスプレス)との相互直通運転については、「将来の接続を見据えた検討を今後行う」としている。おそらく東京駅について、あらかじめ常磐新線の直通を考慮した設計・施工になると予想される。

常磐新線に関して、事業計画案では「国際競争力強化の拠点であるつくば国際戦略総合特区と臨海部との対流促進が図れるとともに、事業性の向上も見込まれる」と評価されている。「臨海部や首都圏の国際競争力をより強化するため、羽田空港への接続を今後検討」とも付記された。

一部報道で「りんかい線と接続して羽田アクセス向上目指す」とあった。これは事業計画案の末尾に「今後の検討事項」として、「臨海部や首都圏の国際競争力をより強化するため、羽田空港への接続を今後検討」と示されていたからだろう。

鉄道路線について語るとき、「接続」の意味はひとつではない。「乗換え可能」も「接続」だし、「確実に乗継ぎ・乗換えができる」も「接続」といえる。線路の「接続」であれば、相互直通運転を意味する。事業計画案の「将来はりんかい線と接続して」は、相互直通を示すと考えられる。「有明・東京ビッグサイト(仮称)」で乗換え可能になるから、乗換えの意味での「接続」ではない。「将来の」だから相互直通運転だろう。

しかし、いまのところ、直通予定のりんかい線は羽田空港に乗り入れていない。羽田空港アクセスとしては、天王洲アイル駅で東京モノレールへ乗り換えるルートになる。とはいえ、天王洲アイル駅での乗換えは改札外で横断歩道を渡るか、遠回りで地下通路と歩道橋を通る必要があり、便利とは言いにくい。したがって、「都心部・臨海地域地下鉄」が羽田空港方面へ乗り入れるには、りんかい線とJR東日本が計画している羽田空港アクセス線へ直通することが前提になる。

JR東日本の羽田空港アクセス線は、第1次開業として田町駅付近の東海道線から分岐し、東海道貨物線を経由した後、羽田空港島まで新線が建設される。りんかい線は東京貨物ターミナルに車庫があるため、ここで羽田空港アクセス線とレールをつなぐ。将来はりんかい線に直通し、大崎経由で渋谷・新宿方面から直通する。さらにりんかい線の新木場駅および京葉線方面に直通する。

このアイデアはすぐ実現しそうに思えるが、きっぷの計算方法が課題になってくる。たとえば新木場駅から新宿駅まで移動したとき、京葉線経由の東京駅乗換えと、りんかい線経由の羽田空港乗換えとの区別がつかない。レールをつなぐことは簡単だが、運賃計算のルールを確定できない。

この問題の解決方法は3つある。1つ目は羽田空港アクセス列車を全車指定席とし、羽田空港経由を確定させてしまうこと。2つ目は羽田空港に新設される駅の降車ホームと乗車ホームを分離し、互いに行き来できない構造にすること。そして3つ目は、JR東日本が東京臨海高速鉄道を買収してしまうこと。東京臨海高速鉄道の筆頭株主は東京都で91.32%、2位はJR東日本となっている。JR東日本が東京臨海高速鉄道を買収すれば、すべてJR東日本の路線となり、東京近郊区間内で実際に乗車する経路を自由に選択できる規則を利用すれば、問題は解決する。この案に関連して、過去にJR東日本が東京都の株式を買収する意向も報じられた。

しかし、JR東日本にとって「都心部・臨海地域地下鉄」とりんかい線を経由する羽田空港アクセス線乗入れは歓迎できないと思われる。理由は東京~羽田空港間で羽田空港アクセス線と競合するから。グループ会社の東京モノレールとは共存できているが、「都心部・臨海地域地下鉄」とは直接競合してしまう。東京臨海高速鉄道の株主としても異議があるだろう。

「都心部・臨海地域地下鉄」をりんかい線と直通する前提で、あらかじめ既存の国際展示場駅に乗り入れる構造にできれば、「有明・東京ビッグサイト駅」を設置する必要がなくなり、建設コストを抑えられる。別の見方をすれば、JR東日本が東京臨海高速鉄道を取得すれば、建設費負担なしで「都心部・臨海地域地下鉄」路線の営業権を得られる。これもJR東日本にとって検討の価値があるだろう。ただし、前述の通り現在の東京臨海高速鉄道は「優良物件」だから、東京都が株を売却するにしても高価買取りを希望するはず。これを「都民のため」「ベイエリア発展のため」として、JR東日本の希望価格で譲渡できるか。東京都の采配次第である。

東京都としては、羽田空港直通を事前に織り込みたいところだが、未確定の要素が多すぎる。だからこそ、「まずは直通を考慮せず、確実に『有明・東京ビッグサイト』まで建設する」となった。3社合意の調査検討で、2030年着工にゴーサインが出ることを期待したい。