2022年4月に育児・介護休業法が改正され、同年10月からは「産後パパ育休」がスタート。育児休業を分割で取得できるなど男性が子育てに参加しやすくなると期待されています。

実際に、厚生労働省の「令和4(2022)年度雇用均等基本調査」によると、育児休業を取得した男性がいた事業所の割合は24.2%で前回調査(令和3年度)より5.3%上昇しているのです。

就活生が入社したい会社を選択する基準の上位に「育休の取得しやすさ」を挙げるようになった今、企業は男性の育休取得にどのように対応しているのでしょう。

ダイバーシティを重視し、仕事と家庭の両立のために働きやすい環境整備に取り組んでいるオリックスグループが社員向けに「~男性育休、長期取得するメリットとは~『夫婦で考える両立セミナー』」を開催。その内容を紹介します。

新入社員の男性の8割が育休取得を希望

参加したのは男性育休の取得を検討している社員とその家族、マネジメント層の社員たち。父親であることを楽しむ生き方を提案し、笑っている父親を増やしたいと活動しているという、NPO法人ファザーリング・ジャパン理事の塚越学さんが講師を務めました。

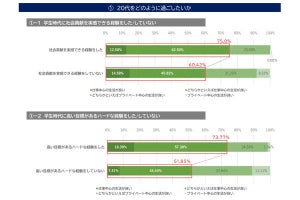

塚越さんによると、男性の育休希望者は増加傾向にあり、新入社員の男性の約8割が育休取得を希望していると言います。

上司の後押しがあれば取得しやすい?

育休取得希望者は増加しているものの、いざとなると「周りの人に迷惑をかけてしまうかも。キャリアに影響するのでは?」と取得をためらう人も多いと塚越さんは指摘します。

「その不安を払拭して育休取得しやすくなる条件として挙げられているのは、上司の後押しです」

「マネジメント層の皆さんには、育休どうするの? ではなく育休いつとるの? と投げかけながら、しっかり話し合っていただきたいですね。職場の同僚や後輩にとっては担当以外の業務を身に付けられるいい機会にもなります」(塚越さん)

人手不足でそんな余裕はないという企業は「働き方改革関連法への対応不足なので、長時間労働削減や休みやすさの実現に向けて変革が進んでいるかどうか、真摯に考え直さなければいけません」と提言しています。

上司・職場仲間も子育てチームの一員!

また、塚越さんは「子育てには、職場を含めたチームの協力が何よりも大切!」とも力説。

チームとは、夫婦をはじめ企業、上司・職場仲間、さらに両親・親族などの家族、パパ友・ママ友など地域の人々、家事代行・宅配などの各種サービス提供業者などで構成されると言うのです。

「会社と個人は支援と貢献の関係です。社会的にも精神的にも満たされながら理想の働き方ができるウェルビーイングな状態を築くために、上司は部下としっかり話し合い、会社のニーズと部下のやりたいこと・できることが一致する領域を探し続ける姿勢が求められます。もちろん、部下の方からもやりたいことをしっかり伝えていきましょう」(塚越さん)

イクメンが増えるためには「イクボス※個人のキャリアを応援する上司」の存在、企業の働き方改革への取り組みが欠かせないということですね。

「家庭か仕事か」ではなく「家庭も仕事も」を実現できる企業かどうか。就活生に対してもますます魅力的なアピールポイントになっていきます。

さらに、塚越さんは職業能力とは職場だけで向上させるものではなく、ワークもライフも人生経験すべてが影響をおよぼすので「男性の育児経験は、仕事にも役立つ」と提言するのでした。

そこで、実際に半年間の育休を取得した男性社員に、この点も含めた育休体験談などを伺いました。

育児は楽しい! それが仕事のモチベーションにもなる

インタビューに応えてくれたのは、オリックス・キャピタル投資部に勤務する棚橋開輝(たなはし・ひらき)さん。第1子の誕生によって、2023年5月から半年間の育休を取得しました。

――育休期間を半年とした理由を教えてください

棚橋さん: 子どもの成長は一瞬でかけがえのない時間だと思っていたので、できるだけ長く育休をとりたいと妻と話していました。育児休業給付金の支給割合が180日を超えると変わるので、これまでの手取りに大きく劣後しないように期間は半年と決めました。

――育休を申し出たときの上司の反応は?

棚橋さん: 「問題ないよ」と好意的に受け入れてくれました。実は、育休に入る少し前に今の部署に出向になりました。新しい上司にもしっかり情報が引き継がれていて「把握しているよ、大丈夫」と言っていただきました。当初は多少の不安もありましたが、男性の育児休暇に対する理解のある恵まれた職場環境に感謝しています。

――育休期間中の過ごし方は?

棚橋さん:家事育児に専念し、隙間時間で職場の上司や先輩に推薦された本を読んでおりました。会社の規定でパソコンや業務用携帯は一切家に持ち帰れません。もし、少しでも仕事に触れてしまうと気になっていたはずなので、逆によかったと感じています(笑)。ですから、育休中は仕事のことは隙間時間で職場の上司や先輩に推薦された本を読む程度で、家事や育児に専念していました。家事や育児は妻と分担するというより、お互いがなんでもできるようになりたいと取り組みました。初めての体験でもあり、2人で手探り状態。もし1人なら相当にしんどいだろうと思います。でも、何より子どもはかわいいですし、育児も楽しいです。そんなすべてを肌感覚で知ることができてよかったです。

――男性の長期育休が普及するための「鍵」は何だと思いますか?

棚橋さん: 国や企業の制度の充実、職場環境や休んでもいいという空気感は確かに大事です。同時に、取得する側の個人のマインドも「鍵」になると思います。取りたいのに取ろうとしない理由を制度や環境のせいにはしないで、実現させるにはどうすればいいかを考える姿勢が大切ではないでしょうか。育休を取得するしないは各家庭の判断なので、すべての選択を尊重していけたらいいですね。

――もしマネジメント層に男性育休の理解に対するギャップがある場合、それを埋める方法は?

棚橋さん:まずは、自分からマネジメント層に対してしっかり発信をしていくことから始めるのが良いと思います。過ごしてきた時代や環境が違うので、価値観が一致しなくても仕方がないという前提でのコミュニケーションが大事でしょう。その上で国や企業の制度・保証を上手く利用すると良いのではないでしょうか。難しいことも多いと思いますが、自分から働きかけるという努力も必要だと感じています。

――育児体験から得られたことは?

棚橋さん: 育休取得のデメリットは全くなく、意外とどうにかなるものだと感じています。一方で、メリットは無限大です。育児の楽しさは仕事のモチベーションにもなり、今は仕事のおもしろさを再認識できています。家にいても世の中の情報には触れられますから、すべてが勉強だと気がつきました。

棚橋さんは、復職後もできるだけ長く子どものそばにいたいと言いながらも「職場に対しては子育てを理由にせずに、制約はあるものの求められる成果を出していきたい」と語っています。

「男性の育休に対してはいろいろな意見があるでしょう。考え方はそれぞれ違って良いのではないかと思います。育休に限らずあらゆることを建設的に議論ができたらいいですね」

男性の育休取得に対してどのような考えを持ち、どのように取り組んでいるのかは、その企業を知る上で大変わかりやすいテーマです。就活生の皆さんにとっては、自分の考えや希望と照らし合わせ、入社したい会社を選択する基準の1つになるでしょう。