【4】京急大師線の一部と海岸電気軌道 -関東初の電気鉄道-

川崎市内を走った路面電車で著名なのは、やはり川崎市電(1969年廃止)であろう。川崎市電の開業は太平洋戦争末期の1944(昭和19)年10月。日本初の路面電車である京都市電(開業時は京都電気鉄道)が1895(明治28)年に開業してから半世紀も後のことである。

なぜ、横浜に次ぐ神奈川県第2の都市である川崎の市電開業が、こんなにも遅い時期になったのか。じつは、川崎市電の路線があった川崎市の臨海エリアには、もともと海岸電軌軌道(以下、海岸電軌)という別の路面電車が走っていた。

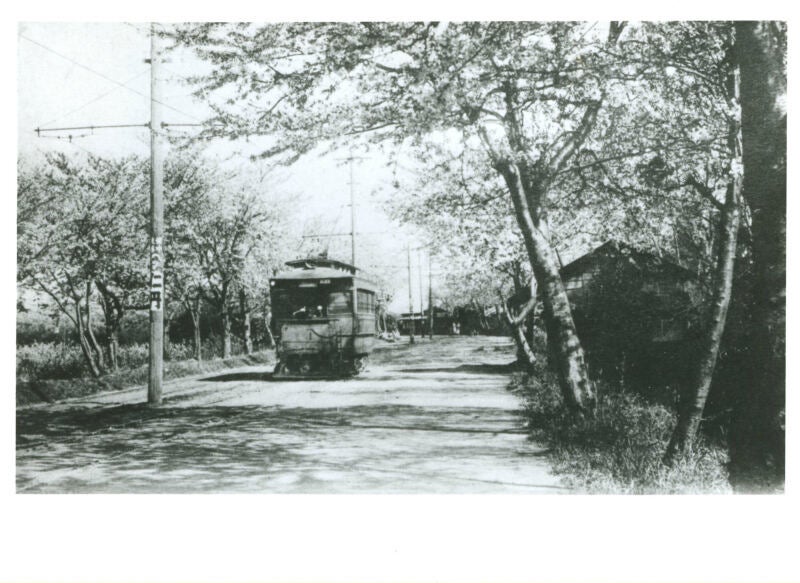

海岸電軌は京浜電鉄(現・京急電鉄)の子会社として設立され、大正末期の1925(大正14)年に開業。鶴見の總持寺停車場から、現在の産業道路上を経由し、川崎大師までを結んだ。しかし、海岸電軌は不運なことに、第一次世界大戦後の反動不況や昭和初期の世界恐慌の影響で業績が上がらず、後から設立された鶴見臨港鉄道(現・JR鶴見線)に買収されてしまう。しかも、鶴見臨港鉄道の路線と一部区間が並行していたことから、産業道路の整備を機に廃止の憂き目に遭った。その後、川崎市臨海部の交通は鶴見川崎臨港バス(現・川崎鶴見臨港バス)が担うことになる。

ところが、太平洋戦争が始まるとガソリンを含む石油製品の消費が統制され、木炭バスなどの代用燃料車(代燃車)を用いるようになった。さらに戦局が悪化すると、木炭・薪・石炭などの代用燃料さえも手に入りにくくなり、バスによる臨海部の軍需工場への工員輸送に支障をきたすようになる。

そこで計画されたのが、浜川崎駅に近い桜本までの大師線延伸と川崎市電の建設だった。海岸電軌や大師線延伸区間の廃線跡をたどると、思わぬ発見がある。

【5】横浜市電 -山手のビールも運んだ?-

神奈川県内には、かつて小田原や川崎に路面電車が存在し、現在の京急大師線や江ノ島電鉄も当初は軌道免許でスタートした。だが、路線規模等を考えれば、横浜市電が県内の路面電車の「王様」であったことに異論はないだろう。

横浜市電の前身である横浜電気鉄道は、1904(明治37)年7月に神奈川~大江橋間(2.6km)で開業。明治末期から大正初期にかけて、当時は横浜市の郊外であった本牧・八幡橋(現・磯子区中浜町)・弘明寺方面へ次々と路線を延ばしていった。当時、山手の天沼にあったキリンビールの工場から元町河岸まで、横浜電鉄の貨車がビールを運んだという逸話もある。

後に公営化されて横浜市電となり、関東大震災や太平洋戦争による被災を乗り越え、昭和30年代になると営業距離としての最盛期(51.79km)を迎えた。

横浜市電は1972(昭和47)年3月31日を最後に全路線が廃止となった。しかし、現在も横浜市電保存館(横浜市磯子区滝頭)を中心に多くの車両が保存されている。「かながわ鉄道廃線紀行」では、今年8月に開館50周年を迎えた横浜市電保存館の新しい展示や、かつての横浜市電沿線のシンボリックな風景の「今昔写真」などを紹介する。

【6】川崎市電 -25年で幕を閉じた不遇の市電-

前述した通り、川崎市電が開業したのは非常に遅い時期だった。川崎市には先行して海岸電軌が存在したが、1937(昭和12)年に廃止。その後、戦時中に臨海部における工員の輸送需要が増大したため、市電の建設計画が持ち上がったのである。

しかし、あまりにも遅くに開業したため、わずかな間に戦後のモータリゼーションの波に飲まれ、開業から25年で姿を消すことになる。

川崎市電の路線長は、最盛期でも6.95km。廃線跡を散歩するにはちょうどいい距離である。「かながわ鉄道廃線紀行」では、市電の廃線跡を歩きながら、桜川公園(川崎区桜本)に保存されている市電車両や、戦後、市電が担った意外な役割などを紹介する。

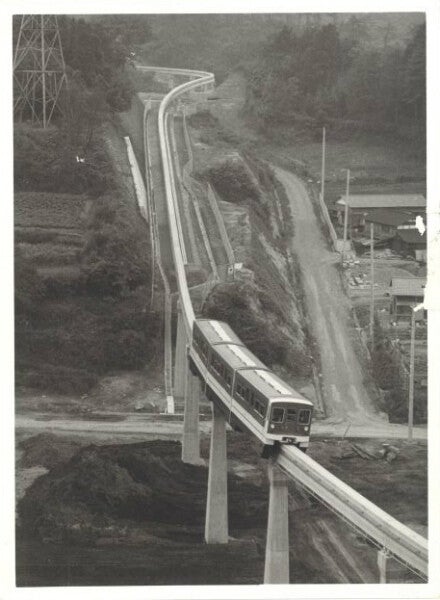

【7】ドリーム交通(ドリームランドモノレール) -開業後1年半で休止-

横浜市のこどもたちにとって、まさに「夢の国」であった横浜ドリームランド(横浜市戸塚区俣野町。2002年閉園)の利用者輸送のために建設されたドリームランドモノレール(通称「ドリモノ」)には、いまなお多くの人が興味を持っているようだ。

ドリームランドモノレールは1966(昭和41)年5月の開業後、わずか1年半で運行休止となった。その後も長きにわたり軌道桁(線路)や支柱などの遺構が残されたことや、何度か運行再開の話が持ち上がったものの、その度に立ち消えになったことなどから、人々の記憶に残っているためであろう。

運行休止になった理由は、車両重量が設計値を大幅にオーバー(設計時30トン、実車45トン以上)したことから、しばしばタイヤがパンクし、支柱にもヒビが入るなど危険が生じたことによる。一般的に、車両を製造した東芝の設計ミスが原因と言われているが、当時の資料を読み解いていくと、必ずしも東芝のみに責任があるわけではないことがわかってくる。

「かながわ鉄道廃線紀行」では、運行休止に至った根本的な原因や、復活できなかった理由を探るとともに、起伏の多い「ドリモノ」の廃線跡を実際に歩いてみる。