【8】相模線西寒川支線 -列車は1日にわずか4往復-

路線距離1.5km、廃止当時の列車本数は1日にわずか4往復。そんな小さな国鉄の支線が、いまからそれほど遠くない時代に首都圏に存在した。相模線の西寒川支線である。

西寒川支線は、もともと相模川で採取される川砂利の運搬用に建設されたが、後に海軍工廠(こうしょう)の工員輸送のため、旅客営業も開始した。戦後は貨物専用線に戻ったが、西寒川周辺の工業団地化にともない旅客営業を再開。しかし利用者が減少し、1984(昭和59)年3月に廃止となった。

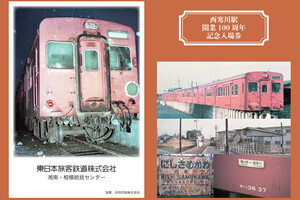

この西寒川支線の大きな特徴は、廃線区間の一部を遊歩道や公園として整備し、当時のレール・枕木がそのまま保存されていることである。なお、西寒川駅は、今年、開業100周年を迎え、これを記念してJR東日本横浜支社が「西寒川駅開業100周年記念入場券」を発売した。オリジナル台紙に当時活躍した列車や駅舎、駅名標などの写真を使用しているという。

「かながわ鉄道廃線紀行」では、寒川町観光ボランティアガイドの森和彦氏に廃線跡を案内していただきつつ、相模線の歴史と西寒川支線が現役だった頃の思い出などを語ってもらう。

【9】東急東横線と桜木町駅周辺の鉄道遺構 -東横線にも廃線が?-

鉄道廃線と聞けば、鉄道黎明期に登場した人車鉄道や軽便鉄道、都市の交通事情の変化にともない姿を消していった路面電車、地方の赤字ローカル線といったものが思い浮かぶに違いない。

ところが、意外にも東京・横浜という大都市間を結ぶ交通の大動脈である東急東横線に廃線跡が3カ所も存在している。うち1カ所の廃線跡を活用した遊歩道「東横フラワー緑道」には、かつて存在した駅跡やトンネル、橋などの遺構もあり、楽しく散歩することができる。

また、桜木町駅は日本初の鉄道が開業したときの終点駅(初代・横浜駅)であり、駅周辺には、かつて存在した貨物駅・東横浜駅跡や新橋~横浜間で実際に使用された英国製蒸気機関車(「CIAL桜木町ANNEX」内に保存)、「鉄道創業の地」の記念碑など、数々の見どころがある。

【10】横浜臨港貨物線 -横浜港周辺に張り巡らされた貨物線-

横浜港周辺には、かつて網の目のように貨物線の支線が張り巡らされていた。埠頭と工場をつなぐ貨物線は、人体に例えるなら物流の血管といえる役割を果たし、国際貿易港・横浜港の発展、京浜工業地帯の進展などに貢献してきた。

横浜臨港貨物線と呼ばれるこれらの貨物線の始まりは、明治の終わり頃に開通した通称「税関線」である。「税関線」の廃線跡は、現在、桜木町駅前から赤レンガ倉庫などのある新港埠頭を結ぶ遊歩道「汽車道」として整備されている。

横浜の貨物線の拡張は戦後も続いたが、鉄道による貨物輸送は1970(昭和45)年頃にピークを迎え、その後はトラック輸送の進展により、貨物支線は次々に廃止された。「かながわ鉄道廃線紀行」では、横浜臨港貨物線の歴史を紹介するとともに、いくつかの貨物支線の廃線跡を歩く。普段、貨物線に触れる機会は少ないので、廃線跡を歩くだけでもさまざまなことを知ることができるだろう。