リクルートが運営する「リクルート進学総研」は1月16日、高校教育改革に関する調査2022「進路指導・キャリア教育」編を発表した。同調査は2022年8月4日~9月9日、全国の全日制高等学校4,721校を対象に、郵送とインターネットで実施した。

キャリア教育を実施する時間について尋ねたところ、「総合的な探究(学習)の時間」(77.6%)が最も多かった。「教科の時間」「長期休暇の課題として」「修学旅行や遠足」は緩やかな低下傾向にある。

キャリア教育を進めていく上での今後の課題について聞くと、最も多い回答は「教員の負担の大きさ」(67.8%)だった。「実施時間の不足」とともに前回よりスコアが増えている。

進路指導上の課題について尋ねると、「教員が進路指導を行うための時間の不足」(62.6%)が最も多く、「入学者選抜の多様化」(55.2%)、「進路選択・決定能力の不足」(51.9%)が続いた。保護者の問題は「保護者が干渉しすぎること」が前回から大きく上昇し、学校の問題は「教員が進路指導を行うための時間の不足」「校内連携の不十分」でスコアが上昇した。

「これからの社会の好ましさ」について聞くと、全体の42.8%が、生徒にとってこれからの社会が「とても好ましい社会だ」「まあまあ好ましい社会だ」と回答した。55.5%は「あまり好ましい社会ではない」「非常に好ましくない社会だ」と答えており、前回の36.4%から19.1ポイントと大きく上昇した。

「好ましい」と思う理由は「自由、多様化が進んでいるため」「自分の挑戦したいことを見つけることができさえすれば、応援してもらえる環境になってきているから」「情報技術の発達により、より便利な社会になっていくから」などだった。

「好ましくない」と思う理由としては「日本の若者や弱者への政策不足や、経済状況悪化への改善の見通しができないため」「経済・教育格差が広がっていると感じるから」「学力・意欲ともに二極化が進み、格差が拡大していく恐れがある」「先行き不透明感が強いため」といった声があがっている。

将来「特に必要とされる」と思う社会人基礎力について聞くと、1位は「主体性」(50.6%)、2位は「課題発見力」(47.4%)だった。「生徒が現在持っている」と思う社会人基礎力は、「規律性」が55.1%と突出しており、「傾聴力」(34.0%)、「柔軟性」(22.5%)と続いた。

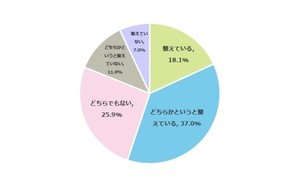

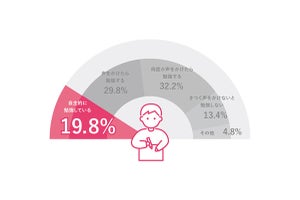

「アントレプレナーシップ教育」について尋ねたところ、「導入・活用をしていないし、する予定もない」が過半数を占め、「導入・活用している」「導入・活用を検討している」は18.1%だった。「アントレプレナーシップ教育」の導入に取り組むにあたっての課題や不安には、「学校体制」「生徒への必要性」などのコメントがあげられている。