人材サービスのマイナビが、最近の転職市場について紹介する「コロナ禍における最新の転職市場動向と採用トレンド予想」勉強会を開催。

マイナビキャリアリサーチLab研究員の朝比奈あかり氏と関根貴広氏が、転職における今後の採用ニーズや雇用のミスマッチなどについて解説を行ったので紹介したい。

企業は採用に積極的だが即戦力を求める傾向

2019年から2020年にかけての転職市場は、コロナ禍により採用実施企業が減少。求職者の活動は活発だったが、転職に成功した人は多くなかった。

採用活動が復調し、求職者も少なくないにもかかわらず、転職成功率が低くなってしまっているのは、転職市場によって何らかのミスマッチが起きていると考えられるという。

企業を対象に、2021年1~6月の社員過不足感を役職別にヒアリングしたところ、不足を感じているのは「役職についていない人材」。一方で、「課長クラス」「部長クラス以上」は余剰感があるという回答が多かった。

採用選考は、今後厳しくなる傾向がみられ、書類選考、面接ともに、採用基準を「厳しくした・する予定」という回答が2020年と比較して増加している。

人材不足感が高いにもかかわらず、厳選採用を実施しているのは、企業が人材流出と未経験採用リスクを回避している結果だと推測する。

中途採用の実施理由については、2021年も昨年に引き続き「即戦力の補充」が最多となったが、昨年と比較して10%ほど減少している。一方で、「退職者の増加」が5%ほど増加。これは、コロナ禍によって、働き方や働くことに関しての価値観に変化が起こり、退職者が増加したと考えられる。

2021年7月以降の中途採用意向は、おおよそ半数近くが積極的になると回答。ただし、業界経験者、職種経験者を希望する傾向が強い。コロナ禍により経営状況がまだ回復していない中で、未経験者の育成に投資することを、リスクに感じている企業が多いことがうかがえる。

マイナビ転職の調査によると、2019年から2020年にかけては企業の求人掲載数が減少し、逆に転職希望者の応募数は増加していた。2021年には掲載数は回復してきており、今年8月には2018年の平均と同程度になっている。

コロナ禍を受け、応募数は若干停滞しているが、ワクチン接種などが進んだことや、10月~11月には行動規制緩和も予定されていることなどから、復調してくると見込んでいる。

求職者はコロナ禍前まで復調、異業種希望が微増

転職活動を行っている人は、2020年6月~21年7月で11.9%。2019年6月~2020年5月のコロナ禍以前と比較しても0.6%増となっており、求職者の数は以前と変わらない水準になってきている。

しかしながら、転職できた人は1.9%と0.8%減となっており、減少傾向がみられた。コロナ禍によって、一時的に求人数が激減した影響は否定できないが、企業側の即戦力採用傾向も影響していると思われる。

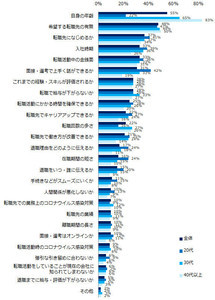

また、転職活動者の傾向をみてみると、同業種希望が中心ではあるものの、異業種のみを希望する転職活動も微増している。中でも「サービス・レジャー」「流通・小売・フードサービス」といったコロナ禍の影響を強く受けている業界で働いていた人が、異業種のみを希望して転職活動を行っていた割合が高かった。

転職先としては、前職で取引があったような近しい業種と「医療・福祉・介護」が多くみられた。

正社員の転職活動は、コロナ禍以前と同程度には活発化しているが、企業は経験者を求める傾向。しかしながら、転職希望者は、異業種を希望する人が微増しており、そこにミスマッチが発生して実際に転職できた人は減少してしまっていると考えられる。

採用のトレンド予想

このようなミスマッチを解消するためには、企業側は経験者を"再定義"することが重要になる。一概に同業種のみ、同職種のみ、と狭めてしまわずに、仕事に必要なスキルを分析し、必要なスキルを絞ることで選択肢を広げ、人材のマッチングにつながっていくという。

例えば、営業職を求めている場合、必要なスキルは「人脈」「コミュニケーション能力」「電話応対スキル」「法人営業スキル」などに分析できる。転職希望者の以前の仕事が接客業であるならば「コミュニケーション能力」「電話応対スキル」を満たしていると考えられ、営業職にも親和性が高いと推測できる。

このような形で、経験者とはどのようなスキルを持つ人材なのかを再定義することが大切になるようだ。

しかしながら、今までとは違う基準で人材を採用することにリスクを感じる企業も少なくないだろう。リスクを抑えるため、選考中に前職での働きぶりや人柄について関係者に問い合わせをするリファレンスチェックを導入する企業が増えている。

また、事前の情報開示についても企業側と求職者側で認識のアンマッチが発生している。企業側は「全体の8割以上は開示した」とする企業が半数近くであったのに対し、求職者側は「全体の8割以上は開示されていた」と感じていたのは3割ほど。

Web選考の導入など、以前に比べ情報を伝えにくくなっていることを考慮し、面談や従業員との座談会など、工夫した情報開示の形が今後は増えてくると考えられる。

求職者側としては、現状として未経験求人がやや苦しい状況にあるが、景気が好調になってくれば、未経験求人もコロナ前程度に回復してくると見込まれる。

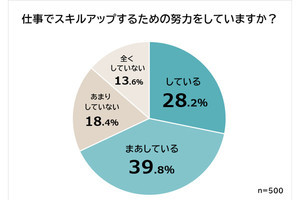

自分が持っているスキルが、自分がしたい仕事にどう生かせるかをしっかりと言語化し、今はとりあえず在職したままで、副業や兼業、資格取得などを進めて、自分がしたい仕事のスキルを得ることに注力するとよいそうだ。

今後、転職市場はますます復調していくと考えられる。しかしながら、選考の厳格化や即戦力志向などにより、企業と人材とのミスマッチがさらに加速してしまう可能性が考えられる。

"経験者"の再定義や、兼業・副業の導入などトレンドを抑えて、ミスマッチを減らしていくことが、よりよい人材とのマッチングを実現するのではないだろうか。