近年では女性の社会進出が進んだことによって、結婚後も双方が仕事を続ける共働き世帯が増えています。共働きによって、「世帯収入が増える」「支出を抑えられる」といったメリットがある一方、家事の負担が悩みになってしまうケースも少なくありません。

本記事では、共働き世帯における家事分担の実態、および方法についてご紹介します。

共働き世帯の現実 : 家事分担は「妻が9割」??

生活スタイルや置かれている状況はそれぞれの家庭によって異なっています。そのため「よそはよそ、うちはうち」と考えている方も多いかもしれません。しかし、本音では、世間的にはどのように家事を分担しているのか気になってしまうものです。 現在の共働きの家事分担に不満を抱いている方も、多くの共働き世帯の現状を知ることによって不満を解消する方法をみつけることができるかもしれません。

そこで、ここでは内閣府で公表されている「平成21年度インターネット等による少子化施策の点検・評価のための利用者意向調査 最終報告書」のデータに基づいて共働き世帯の現状について考えてみます(※1)。

共働きの家事負担「夫1割 : 妻9割」の回答が1位に

共働きの家事分担というと、夫婦で平等に割り振るべきだと思われるでしょう。特に、夫婦それぞれがフルタイムで働いている前提であれば、家事も同じ割合であるべきです。

しかし、政府の調査によると家事分担の割合は「夫1割・妻9割」という回答が全体の30% を超えており、もっとも多いという結果になっています。次に多かったのが「夫2割・妻8割」で24% 、続いて「夫3割、妻7割」が約17% となっています。

つまり、このデータから考えると共働き世帯全体の3割以上で妻が9割もの家事を負担しており、7割以上の世帯で妻が7割以上の家事を負担しているということです。

さらに、「妻10割」という回答も9.6% もあり、共働きなのに家事は一切分担せずすべて妻の負担になっている世帯が1割近くもあります。逆に「夫10割」という回答はわずか0.3% でした。

政府によって行われた調査以外のアンケートなどにおいても、共働き世帯でも女性側の負担が大きな割合を占めているという回答が多数を占めています。

このように、データを確認してみると共働き世帯の夫婦の分担割合は平等というわけではないようです。

妻の負担が大きくなる理由とは?

では、どうして妻の負担が大きくなってしまうのでしょうか?

最初に推測されるのは、古くからの慣習です。かつては男性が外で働き、女性が家庭で家事をするという家庭が多数派でした。そのため、家事=妻の仕事というイメージが根付いているのかもしれません。

結果として、女性の社会進出が進み、共働き世帯が増えたにもかかわらず、依然として妻の家事負担が多くなっている可能性があります。

次に推測できるのは、今日では社会において男女に差をつけられるようなことは基本的にはなくなっていますが、中には男性優位の職場が多いのも事実であり、結婚すると女性がフルタイムで働きにくく、結果として正社員ではなく非正規やパートタイマーとして働くことを余儀なくされた結果、収入のバランスから女性が家事を負担することになっているという可能性もあります。

いずれも推測に過ぎませんが、先ほどの政府の調査において、父親と母親の家事・育児への関わり方に関する質問では「共働きであれば、父親は家事・育児に協力すべきである」という回答が全体で45.2% ともっとも多く、次いで「共働きであれば父親も家事・育児を母親と同等にすべきである」という回答が18.6% となっています。

つまり、意識としては多くの世帯で男性も家事を負担すべきであるという意識を持っているにも関わらず、現実には7割以上の共働き世帯で妻が7割以上の家事を負担しているのです。

妻、夫それぞれの認識にも差がある

上記の通り、今日では男女を問わず、過半数が共働き世帯であれば男性も家事をすべきであるという意識を持っています。では、どうして現実には家事の負担が女性に集中してしまうのでしょうか?

さまざまな考え方がありますが、男女の認識の差によるものである可能性もあります。上記のアンケートでは、「男女の家事負担に対する考え方の差」が見えません。

たとえば、男性側が積極的に家事に参加しているつもりであっても、女性サイドからしたら1割未満しか家事をしていないという認識になっている可能性もあります。男女間では認識の差がありますので、それが家事負担の差を生んでいるのかもしれません。

妻、夫それぞれが抱きがちな不満とは?

共働き世帯の家事分担の割合については上記の通りで、女性の方に負担が大きいことが明らかになっています。

では、実際のところこの生活に対して不満を抱いているのでしょうか? そこで、続いては妻と夫それぞれの抱いている不満について考えてみましょう。

妻の言い分をチェック

まず、妻、女性サイドの不満について考えてみましょう。先ほどご紹介した政府による調査では現在の分担の割合に対して満足していると回答した女性の割合は約18% 、そして不満であると答えたのは9.1% でした。回答の中でもっとも多かったのは「どちらかであると満足」が43.1% で、満足と合わせたら過半数を占めます。

このデータだけをみると、女性の方に家事負担が多いという現状に多くの女性が満足していると考えることができます。

しかし、別のデータをみるとまた違った一面がみえてきます。

調査データをみてみると、「妻10割」の世帯で満足していると答えたのはわずか8.8% 、そしてもっとも割合として多かった「夫1割、妻9割」では9% 、そして「夫2割、妻8割」では約18% 、「夫3割、妻7割」では約27% 、「夫5割、妻5割」では43.8% となっています。つまり、家事負担が平等に近ければ近いほど、生活への満足度が高くなることを意味しています。

このデータから考えると、妻サイドの本音としては、家事は平等にして欲しいと考えているという言い分がみえてきます。

夫の言い分をチェック

夫サイドからの不満もチェックしてみましょう。

現在の家事・育児の分担に対して満足していると回答した男性の割合は約20% で、女性と比較するとやや高くなっています。「どちらかといえば満足」という回答は60% 近く、実に80% が現在の分担で満足していることになります。

妻サイドの場合は、家事負担の割合が変化するにつれて満足度が変化していましたが、男性の場合は少し違います。

「妻10割」の場合のみ満足しているという回答が全体32% と極端に高い以外は、割合が高い、または低いほど満足していると回答した人が増えるといった傾向はみられませんでした。

このデータをみると、男性としては家事負担をすることによっても一定の満足が得られると考えることもできるでしょう。

その一方で、夫の負担が5割を超えると「満足している」という回答は約18% と少ないわけではありませんが、「不満である」という回答の割合が、他の層では2~3% であるにも関わらず一気に12% まで跳ね上がります。

ここをみると、男性は自分の方に家事負担が多くなると不満を抱きやすいという一面がみえてきます。

共通して持っている不満とは?

男女合計したデータをみると、現在の家事分担の割合に満足していると答えたのは19.6% で、「どちらかというと満足」という回答は51% です。つまり、全体の7割が満足していることになります。

それなのに、男女で不満であると感じている割合に差が出ていますので、それぞれの認識の違いが共通する不満になっている可能性があります。

家事は毎日の生活には欠かせないものですので、生活全体の満足度に大きく影響します。それだけにそれぞれの考え方や認識のすりあわせはとても重要であるといえるでしょう。

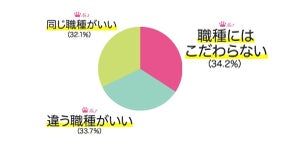

家事分担はどうやって行うべきか?

上記のデータによると、女性では家事負担の割合が平等に近くなればその分だけ満足度が高くなることがわかっています。それに対して、男性側も平等を超えなければあまり不満は大きくないことがわかりました。

そこで、夫婦全体での満足度を高めるためには、より平等に家事を分担することが重要となります。しかし、家事に対する男女の認識には差があり、うまく分担できないという家庭も多いようです。ここではできるだけ平等に家事を分担する方法について考えてみましょう。

家事を細かいタスクに分けてみよう

家事をひとくくりで考えてしまうと、うまく分担することができませんので、できるだけ細かいタスクに分けて考えることが重要です。

たとえば、食事に関しても買い物、調理、後片付けと3つのタスクに分けることができます。掃除についても部屋や場所によって分けられます。

少し面倒に思われるかもしれませんが、より細かく分けることによって、より平等に負担を分けることができるのです。

毎日の生活の中でどのくらいの家事が必要なのかを把握する機会にもなりますので、家事全体のムダを見直すことにもつながるでしょう。もちろん、男女間での家事に対する認識をすりあわせるという意味でも、細かく分けてタスク化することは重要な意味を持ちます。

家事分担表を作ってみよう

家事を細かく分けたら分担表を作ってみましょう。ただなんとなく家事の分担を決めてしまうと、どうしても不満が出やすくなってしまいます。そこで、分担表を作ることによってお互いに「家事を分担している」という認識を持つことができるようになります。また、やらなければならない家事を整理するという意味でも分担表の作成はとても有効です。

家事分担表もできるだけ細かく記入することによって家事スケジュールの管理にも使うことができます。最初は少し面倒に感じられるかもしれませんが、1度作ってしまえば家事の効率もアップすることができますので、しっかりと作り込むようにしましょう。

お互いの得意分野を把握してストレスを軽減

同じ家事でも人によって得意・不得意があります。不得意なことばかりをしていると、どうしてもストレスになってしまいます。それに対して得意なことであれば、作業量としては多くてもあまりストレスにならないケースもあるでしょう。

たとえば、食事にしても料理が好きな人の場合、毎日の調理が楽しみな時間になるという場合もあるでしょう。また、料理以外でも掃除がストレス解消になるという方も少なくないので、夫婦で得意分野を話し合うことによってお互いにストレスを感じない家事分担をすることができます。

ただ、お互いの得意分野ばかりを主張し合ってもなかなか分担を決めることができなくなってしまいますので、夫婦でバランスを考えるようにしましょう。

家事=妻の仕事という考えを捨てる

先ほども少し触れましたが、かつては共働き世帯は少なく、男性が外で働いて女性が家庭で家事をするというスタイルが一般的でした。そのため、現在でも家事=妻の仕事という考えを抱いている方もいるようです。

この考え方を持っている以上、どうしても女性の方が家事負担の割合が多くなってしまいますので、もし家事=妻の仕事という考え方を持っているのであれば、一度捨ててから分担割合を考えるようにしましょう。

共働き世帯の子育て問題

共働き世帯において、大きな課題になってしまいがちなのが子育てです。 そこで、ここからは共働き世帯の子育て問題について考えていきましょう。

子育てが共働き世帯の課題になる理由

他の家事と違って、育児が共働き世帯にとって大きな課題になってしまう理由はどこにあるのでしょう?

最大の問題は子育てには休みがなく、ある程度の年齢になるまでずっと続くという点にあります。特に、就学前の子どもには何かと手がかかりますので、24時間常に目を離すことができません。そのため、仕事との両立がとても難しいのです。

近年では多くの企業で育児休暇が取りやすい環境になっているとはいえ、中小企業などでは育児支援に関する制度が整備できていないというケースも少なくありません。これも、共働き世帯において育児が大きな課題になってしまう理由のひとつとなっています。

妊娠、出産計画の難しさ

また、妊娠や出産は女性にとって大きな負担となります。どうしてもある程度は仕事を休まなければならなくなってしまうのです。

そのため、共働きで仕事が忙しいと育児以前に妊娠や出産計画を立てるのも難しいといえるでしょう。

実際に、子どもが欲しいと考えていても仕事のことを考えて先延ばしにしてしまうという家庭も少なくないようです。さらに、子どもができたことをきっかけに仕事との両立を諦めてしまうという方も少なくありません。

夫婦それぞれの育児休暇

先ほども少し触れましたが、すべての人が十分な育児休暇を取得できるとは限りません。最近では男性も育児休暇を積極的に取得するようになっているともいわれていますが、現実にはなかなか取得できないことが悩み担っているというケースもあります。 この点については夫婦間だけでは解決することができませんので、大きな課題としてのしかかってきます。

子育ての負担を軽減する方法

共働き世帯にとって大きな課題になってしまいがちな子育ての負担を軽減する方法はないのでしょうか?

いくつか挙げられますが最初に挙げられるのは子育てに協力してくれる家族に頼るという方法です。両親と同居することによって、子育ての負担を軽減しているという家庭も少なくありません。

それが難しい場合は保育園などの利用が考えられます。最近では居残り保育に対応した保育園なども多くなっていますので、仕事が終わる時間が遅い方でも利用しやすくなっています。

その他にも自治体などでさまざまな子育て支援施設が用意されていたり、支援が行われていたりするというケースも少なくありませんので、夫婦だけでの子育ての負担に限界を感じているのであれば一度自治体などに問い合わせてみましょう。

家事そのものの負担を軽減するには?

家事は毎日の生活において欠かすことができないものですので、何も考えずに当たり前にこなしているという方も多いのではないでしょうか? しかし、考え方によっては家事の負担を軽減することができます。

最後に、家事の負担を軽減するためのアイデアをいくつかご紹介します。

お金をかけることで解決できる負担

お金をかけることによって解消できる負担も少なくありません。たとえば、家事代行サービスを利用することによって、あらゆる家事の負担を大幅に軽減することができます。さすがにすべての家事を依頼するとなれば、かなりのコストになってしまいますが、週に何度か掃除などを依頼するだけでも家事にかかる負担をかなり軽減することができます。

共働きのメリットとして、収入が増えるという点が挙げられますが、それを維持するためにコストがあまりにかかりすぎると意味がありませんので、収入と支出のバランスを考えて、余裕があるのであればコストをかけることによって負担を解消できる家事負担を探してみましょう。また、家事の負担が減ればより働きやすくなるので収入を増やすことを考えることもできるかもしれません。

最新家電を活用した家事負担軽減

最新家電を活用することでも家事負担を軽減することができます。たとえば、一体型の洗濯乾燥機などを使用すれば、選択にかかる手間は大幅に軽減することができますし、食洗機を使用すれば食事の後片付けの手間を省くことができます。その他にもAIを搭載した「お掃除ロボット」も近年ではかなり進化しており、掃除機がけやモップがけといった家事の負担を大幅に軽減してくれます。

最新家電への買い換えにはやはりコストがかかりますので、この点も収入と支出とバランスを考えながら検討するようにしましょう。

「名もなき家事」の洗い出し

先ほども少し触れましたが、家事にはさまざまな行程があります。いわばタスクの集合体であるといってもいいでしょう。

料理ひとつとっても、買い物、調理、後片付けといった行程があります。これを無視して全部ひとくくりにしてしまうと、どちらか一方に家事負担が集中してしまう可能性があります。そのため、それぞれの行程をしっかりと認識した上で分担し、もし不要な行程があれば、それを省略することによって家事の負担をダイエットすることができます。

家事効率化チェックリスト

家事を効率化するために、まずは一度家事を細かく分けてチェックリストを作ってみましょう。

そして、その中に省略したり簡略化できたりするものを探してみることも家事負担を減らすポイントです。習慣的にやっている家事の中にも、冷静に考えてみれば不要であるというケースも少なくありません。

毎日行っている家事の内容を再確認することもできますので、分担を見直すきっかけにもなるでしょう。

***

共働き世帯にとって、家事の分担は大きな課題のひとつになります。そこで、今回は共働き世帯の家事分担の現状から、家事負担を減らすためのアイデアなどについてもご紹介しました。

共働き世帯で家事について悩んでいる方の参考になれば幸いです。

参照 :

(※1)内閣府「平成21年度インターネット等による少子化施策の点検・評価のための利用者意向調査 最終報告書」

こちらも注目 : 共働き夫婦の家事分担を変えた「ある一言」がツイッターで大反響 - 「目から鱗が落ちた」「共感しかない」など感動の声