6月7日に公開される、五十嵐大介の漫画を原作とするアニメーション映画『海獣の子供』。主人公・安海琉花と、ジュゴンに育てられたふたりの兄弟とのひと夏の出逢いが、自然社会への畏敬の念を下地にていねいに美しく描かれている。

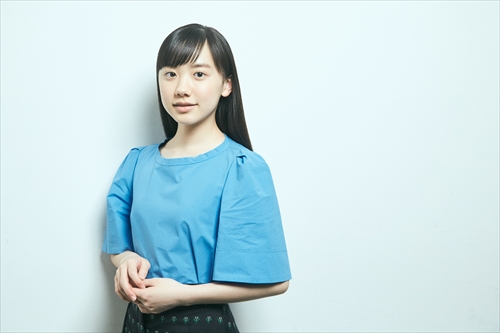

今回は、そのなかで琉花を演じる芦田愛菜へのインタビューを敢行。作品や琉花への印象から演じるうえでの取り組みまで、幅広く話を聞いた。

■まるで水が生きているかのような、迫力を持った作品

――芦田さんが『海獣の子供』という作品に最初に触れたときには、どんな印象を持たれましたか?

原作から絵が繊細で美しくて、心地よいというか。「この絵の雰囲気が好き」というのが第一印象でした。それに、漫画って白黒の世界じゃないですか。なのに海の中のシーンでは、本当にその海の中にいるようで。カラーで見ているようで、海の風の匂いみたいなものも感じたりと、すごく不思議な雰囲気になりました。あと、これは映画にも通じるんですけど、水の表現にすごく迫力があって。ダイナミックで、水が生きてるような感じがするんですよね。

――そのなかで、作中で特に印象深かったり心に残ったシーンを挙げるなら?

ジムという海洋生物学者の「人間はことばにしないと思っていることの半分も伝えられないけど、クジラたちは、もしかしたら歌によって思っていることや感じていることをそのまま伝えあっているのかもしれない」というセリフが、すごく響きました。やっぱり、この世の中にはきっと、ことばじゃ表現しきれないことってたくさんあると思うんです。でもそれを「理解しよう」とか「ことばにして説明しなきゃ」とかそういうことではなくて、そのとき体全体で感じたことそのまんまを大切にしたほうがいいんじゃないかな、と思わせてくれるセリフで。そこがすごく印象的でした。

――喋り方とか表情とか、人間でも言葉じゃない情報の伝え方ってあると思うんですけど、そういうところから感じるものとかも大事にしたほうがいいのかな、とか。

そうですね。この映画全体に通じることなんですけど、テーマが「命の誕生」や「生命の神秘」なので、明確に答えが出るものではないな、と感じていて。そういう答えを求めたり探したりするのではなくて、そのとき自分が体全体で感じたことを大事にするというのが、いちばん大切なんじゃないかな、と感じました。

■共感する部分の多い琉花だからこそ生まれた、演じるうえでの工夫

――続いて、演じられた琉花について、まず第一印象からお伺いできますか?

これは琉花に限った話ではないんですけど、この物語の登場人物みんなすごく印象に残る眼をしているんですよ。すごく純粋で、キラキラしていて。

――その眼がまた語っているというか。

そうですね。その眼がどこかにつながっていたり、どこか遠いところを見ているように見えるところもあったりして。あと、眼が青くなる瞬間もあるんですけど、そう描かれているときは海の雰囲気をすごく感じたので、「あ、海のことを考えているのかな?」と思いましたし……やっぱり、眼がすごく印象的だなと思いました。

――一方、性格の部分はいかがですか?

琉花は心の中ではすごくいろいろなことを感じたり思ったりしているんですけど、それをうまく言葉で表現できない子で。自分の想いを誰かにわかってほしいのに、うまく言葉で伝えられずにもどかしいと思っているような女の子なのかな、と思いました。だから序盤からモノローグのセリフが多いんですけど、演じるうえではモノローグはすごく感情を込めて雄弁に、でも普段の声は「どう伝えたらいいのかわからない」という気持ちが表せるように、違いが出るように工夫しました。

――それも物語が進むなかで、琉花の変化に伴って出し方の塩梅も変えていかなければいけない部分も?

そうですね。最後のほうに「私、行かなくちゃいけない」というセリフがあるんですけど、それは琉花が、「自分がやり遂げなきゃいけないことがある」という意志をちゃんと言葉にできた瞬間かなと思うんです。だから、そのセリフはすごく大切にしたというか……意志を込めるように演じました。

――ちなみに、芦田さんには琉花に共感する部分はありましたか?

それが、「違うな」と思った部分が本当にあまりなくて。琉花の、伝えたいことをうまく言えないというもどかしさにもすごく共感できました。特に物語のラスト20~30分間は、琉花もすごく悩んで迷っていろんなことを考えたと思うんですけど、私も同じ等身大の14歳なので琉花と感じていることは一緒だったりするのかな? と思ったりもして。なので琉花にすごく寄り添って、リアルに演じられたかな、と思います。

――とても自然に、琉花とのつながりを感じられた。

そうですね。最初に演じさせていただいたときも、監督に「最初は感じたままに演じてください」という感じで結構のびのびと自由にやらせていただけたので……もちろん「どういう女の子かな?」とか「こういう気持ちなのかな?」というのはいろいろ考えたりもしたんですけど、「ここは、琉花もきっとこう思ってるはずだな」というような感覚で演じた部分もあったかもしれません。