一括企画でブランド力が向上

理由は、マツダが新世代商品群を投入するために練った戦略の1つである「一括企画」という開発手法による。この先、数年のうちにモデルチェンジを行う車種について、その間に開発・実用化される予定の技術の進捗を読みながら、モデルチェンジ後であってもその新技術を採用できるよう、あらかじめ準備をした設計としておく戦略だ。

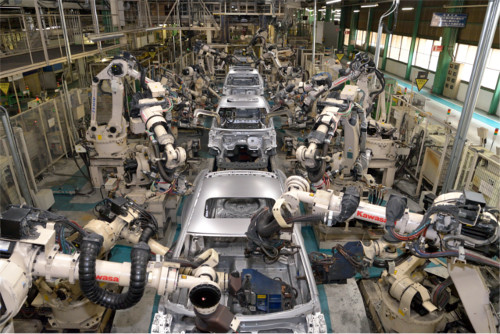

そのためには、新車開発部署だけでなく、技術開発の部署や、生産技術の部門とも一体となり、連携した将来計画が練られなければならない。そうした全社一体のものづくりは、マツダのようにある程度規模が小さくて、車種も限られた自動車メーカーでないと、なかなか実現が難しい。

従来、大手に比べ中小規模の自動車メーカーは、生産台数を増やすことによる原価低減に限度があるため、価格競争力や収益を向上させることが難しいと考えられてきた。だが、小規模であることを逆手に取った商品性向上の手段の1つが、一括企画による新世代商品群の魅力となり、それがいつでも、どの車種でも最新の性能を持つというブランド力の向上にもつながっている。

同時にまた、最新の技術をいち早く幅広い車種へ展開することにより、従来の部品や機能の生産を減らしたり、無くしたりすることができれば、作る物の数が整理され、生産性の向上につながる。古い物を作り続ける無駄を省くことで、常に簡素な物づくり環境を維持できる。さらに、技術開発に対して、前進して行こうとする勢いを止めずに済む。新たに開発されたものが採用されるという道筋が示されるからだ。それは、企業を勢いづかせる。

トヨタもうらやむ? マツダが見つけた生きる道

ところで、マツダとトヨタの提携は、規模の全く違うメーカー同士の連携となり、一体どのような利益が互いに得られるのか、見えにくい面があった。

しかしトヨタは、レクサスブランドをカンパニー化することに始まり、今日では社内を小さなカンパニーごとに細分化することを行っている。つまり大手といえども、小さな会社の集合体という中身に変化させたのだ。そこに、マツダのような自動車メーカーの手法を取り入れていけば、マツダ式の魅力ある商品の開発と展開が可能になるだろう。

一方で、国内生産が主流で海外は輸出に頼ってきたマツダは、メキシコ工場に加え、米国にトヨタと共同の生産工場を持つこととなった。これにより、トランプ政権の輸入関税策に対処できる素地を手にすることができたのである。

いずれにしても、中小の企業が大手と同じ手法を目指すのではなく、それぞれの土俵に合った採算と商品の魅力向上への知恵を絞ることによって、大も小も生き、なおかつ共生の道を生み出すこともできるという1つのビジネスの在り方が、マツダの一括企画によるモノづくり革新に見られるのではないか。

実は、BMWもアウディも、あるいはメルセデス・ベンツであってさえ、その販売台数はマツダと大きな差があるわけではなく、逆にトヨタに比べれば小さな自動車メーカーなのだ。ボルボなどはもっと小規模なメーカーである。だが、商品力の点では、いずれも高い競争力を持つ。数を求めることだけが勝利ではないという構図を、自動車業界に見ることができるのである。