女性活躍へ向けた施策を進めようとするとき、社内の「懐疑心」がハードルになることも多いものです。これまで繰り返してきた施策の蓄積から、停滞ムードが漂っている企業も目に付きますし、多くの従業員にとって新鮮味の無い、効果を疑われるものになってしまっていることもしばしば。

今回は、パーソル総合研究所 上席主任研究員 小林 祐児が女性活躍への「抵抗感」をひも解いていきます。

■社内に渦巻く、女性活躍への「懐疑心」

パーソル総合研究所の調査においても、従業員は女性活躍に関する自社の施策について、「法律の改正に合わせて行っているだけ」「世間体を整えているだけ」「自社の施策は、実際には効果が薄い」という辛辣(しんらつ)な意見が、女性で4割、男性でも3割を超えました。

一方で、「女性活躍は自社には必要ない」という意見は1割程度と低くとどまりました。つまり多くの従業員は、自社の女性活躍について「必要だとは思うが、自社のやり方は表面的で効果が無い」と感じているということです。このような状況では、女性活躍施策を進めようにも、思うように進んでいきません。

■「定型」批判の間違い

女性活躍は、このような懐疑心はもちろんのこと、もっと明確な「批判」をも呼び寄せるものです。企業内で女性活躍を進めようとすると、必ずと言っていいほど「反対意見」や「抵抗勢力」がでてきますが、その中には、もはや「定型文」と言っていいものもあります。例えば、以下のようなものです。

・「女性に優しい制度ばかりつくるのはおかしい」という、「逆差別」批判

・女性を無理やり登用するのは「非実力主義」だという、「優先登用」批判

・「女性管理職比率の数字合わせだ」という、「非本質論」批判

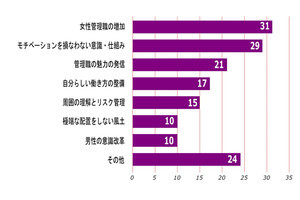

これらは社内や世間でもしばしば目にする「定番」のコメントです。パーソル総合研究所による経営・人事層に対する調査でも、「登用や育成は実力によって行われるべきだ」「女性自身が望んでいないのだから登用は難しい」という似たような意見が上位にあがります。

これらの批判は、かつてからある批判ですが、内容的にはすべて誤りを含んでいます。女性活躍を考える担当者はまず、社内での議論において、そうした内容的な誤りをきちんと指摘できるようになるべきです。

まず、「逆差別」批判は、問題の構造的な側面を見落としています。未経験からの一括育成と、平等な昇進機会の確保という日本の珍しい雇用慣行は、「平等であるがゆえに不平等を生む」という構造的欠陥を持ちます。欧米諸国では、そもそも管理職や幹部層の候補者は、一部エリートのみに限られます。だからこそ、その人たちは早めに昇進可能ですし、優秀な女性を「早めに引き上げる」こともしやすくなります。

一方、日本では、登用のための人選のタイミングが出産育児という女性に負荷が偏るライフイベントの「後」になります。早期選抜という「シード権」を設定しない"平等主義的な日本の人事"は、この「ゆっくりとした自然選抜」の慣行を変えられず、組織高齢化によってさらにその時期は遅くなっています。

こうした構造は、男性を明確に「えこひいき」するものではなく、だからこそ、男性側に「下駄をはかされている」感覚を醸成しません。この「平等主義的な不平等」を是正することそのものが女性活躍の推進であり、それを放置している人事管理のほうが「差別的」なのです。

また、「優先登用」が非実力的だという批判も、実際にはまるで逆です。相対的に優秀でない男性を一部では、意思決定者へと出世させ続けている現状こそが「非実力主義」的であり、日本の労働生産性全体を押し下げています。

3つ目の「非本質批判」は、近年よく聞くタイプの批判です。これは、一言で言えば「ご都合主義的な本質論」です。もちろん、LGBTQや障害者、宗教、エスニシティ(民族)といった性別以外のマイノリティーの権利や多様性確保が企業や社会にとって極めて大事なことは言うまでもありません。

しかし、人口としておよそ半数である女性は、社会的にはマイノリティーではなく、労働市場においてのみマイノリティー扱いされているという特殊性を持っています。だからこそ国際的なレベルで女性差別は「共通課題」なのです。

そして人口として半数だからこそ、男女賃金差や女性管理職比率は、是正していくギャップの「数字目標」を明確に定めることができるのです。海外では、イベント登壇者などのエスニシティの構成比率においても、地域の構成比に合わせた運営が求められたりしますが、日本においてはそうしたことは現実味が薄いと言えるでしょう。

そうした中で、「女性管理職比率3割」や「男女賃金格差ゼロ」といった目標は、唯一無二の明確さを持つ、強力な「実践的」武器です。数値目標があるからこそ、「経年変化」を追うことができ、数値の「ごまかし」も批判できるように。また施策にターゲットとする「期限」を設定できるのです。

今、日本企業の多くは「女性活躍」施策から「ダイバーシティ&インクルージョン(&イクイティ)」施策などへと看板を付け替えていっています。しかし、これらの看板の付け替えによって女性活躍の優先順位が下がるようでは、そのスローガンは「前向きに見せかけた撤退戦」でしかありません。

■女性活躍の「リ・パッケージング」へ

ここまで女性活躍についての懐疑心と、抵抗感を見てきました。女性活躍のためには、こうした懐疑心を払拭(ふっしょく)するための社内におけるインナーコミュニケーションが重要になります。施策の内容検討だけでなく、施策を「どう伝えていくか」という社内コミュニケーション戦略こそが求められているのです。

パーソル総合研究所の調査データを分析した結果では、一貫性と独自性があり、わかりやすいメッセージが出されている場合、社内の懐疑心が低いこともわかっています。

女性活躍推進は、「女性向けイベント」や「ロールモデル発掘」、「早期選抜」といった施策を小出しにするのではなく、全体感を示す大きなトータル・パッケージングとして施策化されることが望ましいでしょう。また、さらなる工夫とアイデアにあふれたインナーコミュニケーションが必要になってきます。

■人事施策を「流行らす」ための工夫を

例えば、先進企業ほど、人事施策や施策全体の「ネーミング」にこだわるものです。昨今増えている「〇〇〇版ジョブ型」といった言い方も、「わかりやすさ」と「刷新性」を生み出すという意味ではこうしたトータル・パッケージの具体例と言えます。

また、ここ10年ほどで目立ってきたのは、アウターコミュニケーション(外部広報)とインターコミュニケーション(社内広報)の一体化です。これは、人事施策や制度改定など自社の考え方や実践を、「外」に積極的をアピールすることで、内部に認知を広げる戦略です。社内報を公開する「オープン社内報」によるコミュニケーションも、スタートアップ企業を中心に流行しています。

今、女性活躍の優良企業として名があがるような企業の多くも、かつては「停滞」と「リ・パッケージ」を経て、結果を出すことに成功しています。こうした、伝統的な人事機能を拡張していくような施策が、女性活躍にも付加されるべき時期だと筆者は考えています。

それでは、次回をお楽しみに!