盤上の物語

詰将棋パートで現れたお話になります。

担当編集者の會場が「詰将棋と指し将棋の共通性」について質問したところです。以下のやり取りをご覧ください。

――先生は「盤上の物語の価値は不変」と語っておられます。同時に、詰将棋においても「ストーリーのある手順が好き」とおっしゃっていました。指し将棋における物語と詰将棋におけるストーリーにはつながっている部分がありますか?

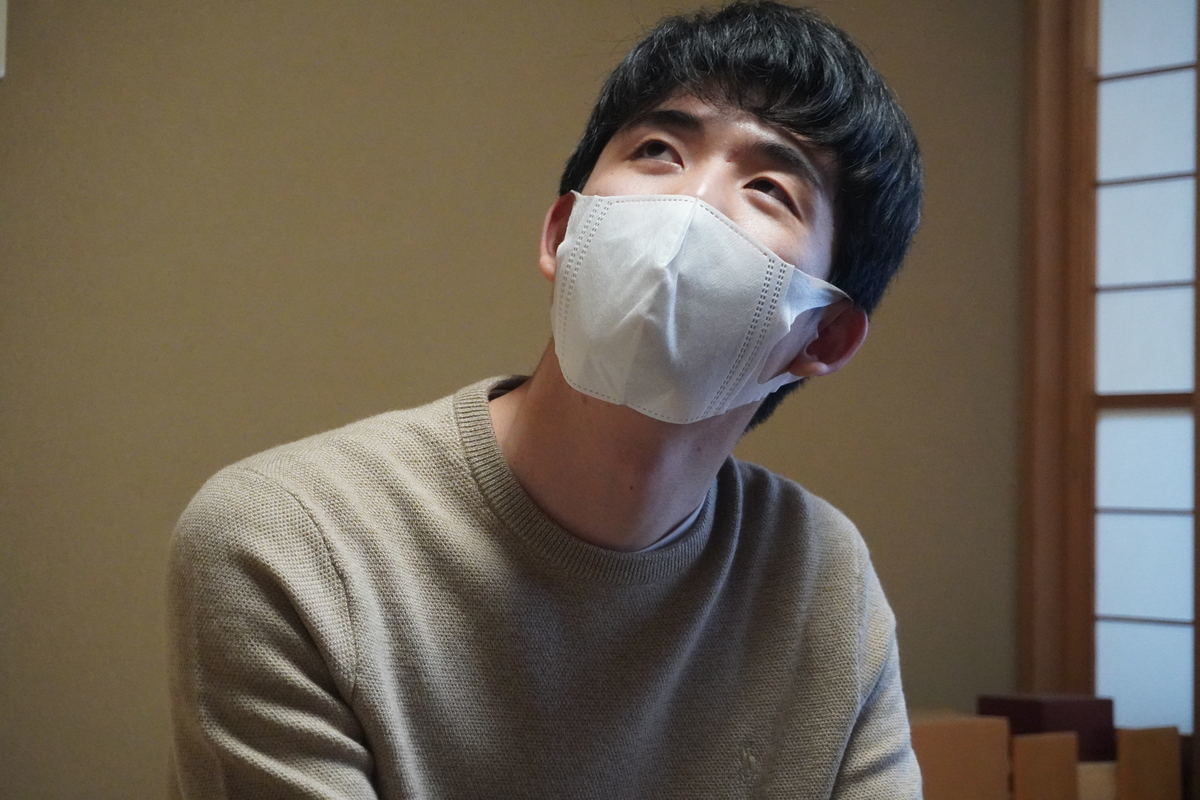

藤井「指し将棋であれば対局者、詰将棋であれば作者になりますが、その人の意図が指し手や作意に反映されているのが好きということはあるかなと思います」

「盤上の物語の価値は不変」というのは藤井先生の名言の中でも屈指のものですね。AIの方が強くなってしまった現代において、棋士が将棋を指す意味について藤井先生が意見を述べたものです。人間の指す将棋には物語があり、その物語の価値はAIが出てきても変わらないのだということですね。実際、我々は藤井先生が紡ぎだす盤上の物語に魅了されています。 藤井先生は詰将棋でも指し将棋でも人間の意志(意図)が感じられるものが好き、ということですね。話は続きます。

――意図が重要、ということですね。そうなると指し将棋の物語と詰将棋のストーリーはほぼ同じ意味という理解であっていますか?

藤井「そうですね。ただ詰将棋のストーリーというのは作者のしたい表現としてありますけど、指し将棋においてはそれぞれの対局者の考えが積み重なったものが結果的にストーリー的に構成されるということなので、少し異なるところはあると思います。指し将棋においては観る人によってどういうふうに解釈するか変わってくるところは面白い部分かなと思います」

詰将棋は作意があらかじめ作品に込められているのに対して、指し将棋は対局者二人の意図が積み重なって物語が生まれるのだと。指し将棋には最初から狙った意図がないので偶然性のある物語になるのですね。

私がこの答えの中でいいなと思ったのは最後の「指し将棋においては観る人によってどういうふうに解釈するか変わってくるところは面白い部分」というところです。将棋は棋力に関係なく誰が見てもいいものだし、見た人の数だけ別の物語が生まれるのが面白い。「将棋観戦の自由」を宣言したような発言だと思いました。