家族が認知症になったらどうしよう……そんな漠然とした不安が現実に。認知症初期の人に対する情報が乏しい中、少しずつ調べていくうちに、私が持っていた認知症のイメージは古いことを知りました。“認知症の解像度”を上げてくれる場所や人を訪ねて、認知症の現実に向き合います。

衝撃的に新しい認知症を実体化している人。それが丹野智文さんという存在です。39歳で若年性認知症と診断されて12年。認知症の症状を工夫で乗り越え、現在も1人で全国を飛び回り、認知症の概念を変える活動をしている丹野さんにインタビュー。前編から続きます。

1974年生まれ。宮城の認知症をともに考える会「おれんじドア」代表。ネッツトヨタ仙台のトップセールスマンだった39歳の時に若年性アルツハイマー型認知症と診断される。現在も同社に所属しながら認知症当事者として全国を1人で飛び回り、講演やピアサポートなど精力的に活動。著書に「丹野智文 笑顔で生きる―認知症とともに―」(文芸春秋)、「認知症の私から見える社会」(講談社)など。丹野さんの実話を元に、映画「オレンジ・ランプ」が製作されている。

病院で診断後すぐに、前向きな当事者と面談できる「ピアサポート」

――丹野さんの活動についてお伺いします。当事者同士が集まって語り合える場「おれんじドア」を地元の仙台で主催されていますね。

はい。10年前に「おれんじドア」を作り、認知症の当事者が、不安を持つ当事者の相談に乗る窓口を始めました。そのうち、家にこもってここに来られない人がまだまだいると言われて、病院でピアサポートも行うようになりました。これは、病院で認知症の診断を受けた人が、診断後すぐに元気な当事者と出会える仕組みです。

――診断を受けてすぐということは、その方はまだ認知症を受け入れきれない状態ですよね。どういうお話をされるんですか?

「明日、何か変わると思いますか?」と尋ねます。でも、1週間後、1ヶ月後も、本人は何も変わらない。「変わるのは家族ですからね。1年後、進行して症状が出るかもしれないけど、私たちと一緒に工夫することを考えれば、何にも困らないですよ」と話すと、みんな笑顔で帰られます。これは私1人ではなく、複数の元気な当事者でやっています。

当事者と家族は分けて話をするんですが、当事者が元気になった後に、家族が「大丈夫だった?」「私がいなくて大丈夫だった?」「ちゃんと話せた?」と、家族が“大丈夫じゃない”ことが前提の言葉をかけてしまうと、せっかく元気になった当事者は下を向いてしまう。家族の何気ないひと言に、大きな影響力があるから、「大丈夫?」という声がけを禁止にしました。「楽しそうでよかった」「また来ようね」と言うようにしたら、誰も下を向かなくなりました。

――私も父が認知症と診断されていろいろ調べていた時に丹野さんの存在を知って、驚きとともに希望を持ちました。丹野さんのような方と直接会えたら皆さん前向きになれますね。

多くの当事者と話すうちに、特有の悩みも見えてきました。ひとつは運転免許です。家族はやめさせたい。本人はやめたくない。だから“運転免許を考える集い”という、実際にやめた当事者とやめたくない当事者がとことんまで話し合う場を作ったんです。運転をやめた当事者は、そのつらさも、やめた後のメリットもデメリットも全部わかっているので、それを全部話す。そうすると、数回話し合ううちに、やめたくなかった当事者も納得してやめる。家族が無理やり取り上げてしまうと、「奪われた」とずっと言い続けたり、暴れることもある。でも納得してやめると、何の問題も起こしません。説得と納得は違うんです。

もうひとつ、ここから生まれたのが女子会です。男性介護者は「奥さんの下着を買うのが大変」という人が多いんです。この話を役所に持っていくと、男性介護者がどうやったら女性の下着を買いやすくなるかを考える。でも、女性の当事者は、男性介護者に下着を買ってきてほしいとは思っていません。本人が選んで買えばいいだけの話。でも、誰もそこに視点がいかない。

――介護者が何でもしてあげなければならないという思い込みですね。

そう。だから1人の支援者と5人ぐらいの当事者で下着や服を買いに行って、その後、おいしい紅茶やケーキを食べる女子会を作りました。支援者は若い人にお願いして、その人が食べたいお店に行く。おばあちゃんたちは食べたことのないケーキを食べられるから、ドキドキワクワクですよね。会の名前も最初は違ったんですけど、男性介護者が心配してついてこようとするから、「女子会」という名前に変えて、男子禁制にした。女性だけで出かけて、自分が着たい服や下着を買えるようにしたら、デイサービスで「お風呂に入りたくない」と言っていたおばあちゃんが、お風呂に入るようになりました。それまでは夫が買う下着がダサすぎて、恥ずかしいから誰にも見せたくなかったって言うんですね。

ほかにも、勉強したいというおじいちゃんのために勉強会をしたり、山登りしたいという人がいれば山登りをしたり。飲み会もやっています。一度は「フルコースを食べにいきたい」という人がいて、でも高いじゃないですか。だからお医者さんに「認知症の研修をしませんか」と声をかけて、当事者と話せる機会はほかにはないからと先生たちに多く出してもらいました(笑)。こういう会は、すべて当事者の言葉から作っています。周囲の人が作ったものに本人を入れるではなく、私たちはやりたいことをやっているだけなんです。

メモ用紙をなくすならテーブルに書けばいい。アイデア次第で困らない生活を実現する

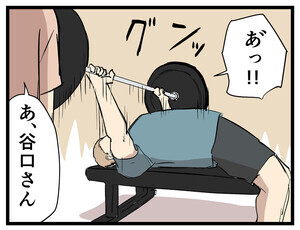

――丹野さんが実行しているアイデアについて、詳しく伺いたいです。

いろいろありますよ。例えば待ち合わせをしても、時間を覚えられません。違う数字を考えるとその数字と誤認することもあります。だから時間に関してはケータイのアラーム機能を使っています。文字入力もできるから、16時35分に出かける場合、その時間に「出かける時間だよ~」とアラーム設定しています。

――語尾がかわいいですね。

最初は「出かける時間」にしていたんだけど、だんだんケータイに命令されているようでイラッとしてきて(笑)。だから、「だよ〜」って入れるようにしました。必要な持ち物がある時は「パソコン持ってね」みたいに入れることで、忘れ物もなくなります。講演会などでホテルに泊まるときは、部屋についたらまずケータイで入口の写真を撮ります。なぜかというと部屋番号を忘れるから。コインロッカーに荷物を入れた時は、コインロッカーと両脇とうしろの目印になるものを全部撮ります。私に記憶はないけど、ケータイに記憶させておけばいい。

――道に迷った時のアイデアもありますか?

道に迷って友達に電話すると「どこにいるの?」って聞かれる。それがわからないから困ってるのに(笑)。だから今はLINEのビデオ通話をします。それで周辺の建物を見せると、相手はどこにいるかわかるので、道を教えてくれます。

――使いこなしてますね。うちの父は、ケータイでの電話のかけ方を早い段階で忘れてしまいました。

認知症になるとケータイを使えなくなるって言うけど、そうじゃないですよ。社会と遮断されて誰からも電話が来ない、メールも来ない。使わない環境になるから忘れるんです。常に家族と一緒にいて、デイサービスとの往復だけだったら使わなくなりますよね。私は1人で活動して、ずっとケータイを使っているから使い続けることができる。パソコンでもそうでしょう? 1年使わないで急に使おうと思ったら、使い方を忘れると思いますよ。

――たしかに。ケータイに馴染みのない年配の方は紙に書いて覚えてもいいですしね。

そうそう。忘れないように書いたメモ自体をどこに置いたか忘れる、と困っていた会のおばあちゃんは、家のテーブルクロスを模造紙にしてそこに書くようにした。テーブルに書けばなくならないし、常に目に入るところだから不安にならないんです。

――「おれんじドア」にたくさんの方の知見が集まっているんですね。皆さんでアイデアを共有すれば、生活の困りごとがなくなりそう。

認知症の進行を診断する長谷川式テストというのがあるんですが、私は点数がとても悪くて、脳も縮んでいる。でも、ケータイを使えば長谷川式で満点を取る自信があります。何月何日か聞かれたらケータイを見ればいいし、野菜の名前を10個答えてって言われたら、ChatGPTに聞けば教えてくれる。でも、それに気づいている人が少ない。確かに私には認知症という症状があるけど、道具を使えば、私は困らないんです。ケータイがなかった頃は大変だったと思いますし、これまでの介護を否定するつもりもまったくありません。でも時代は変わってきている。

大切なのは前向きな当事者との出会い。認知症らしく生きる必要はない。

――認知症への偏見が強いというのも、当事者が社会に出ていきづらい要因だと思います。丹野さんはどのように克服したんでしょうか。

一番の偏見は、自分の中の偏見です。「周りから何を言われるんだろう」「どう思われているんだろう」と考えてしまう。でも今は、忘れることは仕方ないことだと思っていて。だって、1週間前の夜に何を食べたか覚えていますか?。

――全然覚えてないです……。

覚えてないですよね。それで困ってないでしょう? 私も症状は確かにあります。人の顔が認識されない、もの忘れがある、道に迷う。症状が進行している自覚もある。でも生活が困らないように工夫すれば、それでいい。みんな、“認知症の丹野智文”だと見て、「認知症らしくない」と言う。丹野智文にもの忘れがあって、人の顔がわからなかったり、道に迷うだけなのに。

――年齢を重ねるともの忘れが起こるのは当然なのに、認知症と診断されたとたん、周囲も含めて忘れることに敏感になりすぎますよね。

認知症になると、「忘れることは悪いこと」という感覚がみんなの中にある。でも私は、それが当たり前だから、忘れることを前提に、どう忘れないようにするかを考える。とにかく工夫する。だから私は困ってないんです。

――「認知症らしくしなくてはいけない」という強迫観念を感じている当事者も多い気がします。

あるある。認知症に限らず、世の中全般に“人に迷惑をかけてはいけない”と考えるいう傾向が強い気がします。だから認知症は迷惑じゃないと、常に言い続けたいんです。当事者といることで認知症というものを学ぶこともできる。どんなにすごいお医者さんでも、本当の認知症は知らないんですよ。自分はなったことがないから。

――そんな世の中になるためにも、丹野さんは初期の時にどういう情報があればよかったと思いますか?

診断後の支援に一番大切なのは、前向きな当事者との出会いだと思います。でも実際は、ネットを見ても、本を見ても重度の情報ばかり。私はそれまでの生活を続けられるのかを知りたかったけど、それを教えてくれる人はいなかった。介護保険の話ばかりで、「会社を辞めてデイサービスに通ったら」しか言われなかったです。

――初期の状態は少し工夫すれば日常生活が送れるし、そこでの対応でその後の心身の健康状態が変わるのに、情報がないのはもったいないですよね。

診断直後なのに重度の情報ばかりで、認知症の人が出てくる映画やドラマは、最後は必ず亡くなるか施設に入れられる。だから私の実話を元にした映画『オレンジ・ランプ』を作る時に最初に言ったことは、「殺さないでください」でした。認知症は亡くなる病気じゃない。亡くなるのは寿命や他の病気でなのに、認知症で亡くなったと勘違いしている人が多い気がします。

――認知症は高血圧のように長い付き合いになる症状だと考えて、付き合い方を知るほうが建設的だと思います。

「認知症を予防しよう」とよく言われますが、私は備えが大切だと思っています。ケータイの使い方を覚えれば、認知症になっても困らない。友達と仲良くしていれば、助けてくれる人がいる。今、夫婦が仲良くしてなかったら、離婚されるかもしれない。今、仕事を一生懸命頑張っていなければ、認知症になったら退職ですよ。だから私は、今を大切に生きていくことが、認知症になってからの備えになると思っています。

意思を邪魔されることなく、認知症を受け入れ、工夫しながら自分なりの人生を楽しむ。それが常識になりつつあるのだと、丹野さんの話を聞いているとワクワクしました。

大切なのは前向きな当事者との出会い」という言葉には、当事者家族として納得しかありません。これから認知症になる人のために、ピアサポートが全国の病院で行われることを切に願います。それは現在活動している丹野さんたちが全国に行くという意味ではなく、全国に丹野さんのような前向きな当事者が増えてほしいという願いです。

現在50代の丹野さんは、もともとトップセールスマンになるほど優秀なアイデアマン。一方で高齢者の場合、認知症の症状に老化もプラスされるので、同じようにとはいきません。当然です。認知症になっても、それぞれの個性は消えないのだから。「認知症」と大きく括らずに、個人を見ることを忘れなければ、誰もが前向きな当事者になれるのではないでしょうか。