連載『経済ニュースの"ここがツボ"』では、日本経済新聞記者、編集委員を経てテレビ東京経済部長、テレビ東京アメリカ社長などを歴任、「ワールドビジネスサテライト(WBS)」など数多くの経済番組のコメンテーターやプロデューサーとして活躍、現在大阪経済大学客員教授の岡田 晃(おかだ あきら)氏が、旬の経済ニュースを解説しながら、「経済ニュースを見る視点」を皆さんとともに考えていきます。

トヨタの好業績は日本企業の"復活"を象徴

トヨタ自動車がこのほど発表した2015年3月期決算で本業のもうけを示す連結営業利益が前期比20%増の2兆7505億円となり、2期連続で過去最高となりました。2016年3月期も営業利益は2%増の2兆8000億円とさらに最高益を3期連続に伸ばす見通しです。トヨタの好業績は、アベノミクスと円安を追い風に競争力を取り戻してきた日本企業の"復活"を象徴しています。

実はトヨタは昨年5月の決算発表時に、2015年3月期見通しとして営業利益でわずか0.3%増の2兆3000億円、最終利益では2.4%減の1兆7800億円と、非常に慎重な見通しを発表していました。豊田章男社長はこの時の記者会見で「2015年3月期は意思のある踊り場」と表現し、拡大路線で短期的な利益拡大を目指すよりも、将来に向け足固めに重点を置くとの姿勢を打ち出していました。

しかし実際の業績はトヨタ自身の見通しを大きく上回る結果となったわけです。同社はすでに年度途中で何度か業績見通しの上方修正を発表していましたが、営業利益は今年2月時点で上方修正した2兆7000億円という直近の見通しをも上回ったのです。最終利益でも、当初見通しの減益どころか19%増の2兆1733億円と大幅増益となりました。

また2016年3月期の見通しについても、「これでも控えめ」と見るアナリストが多いのが事実です。これまでも年度初めは慎重な見通しを出しておいて、年度途中で上方修正していくケースが多くありました。今後の為替動向にもよりますが、2016年3月期の営業利益は3兆円台という予想も出ています。

好業績の背景は?

このような好業績の背景は主に3つにまとめることができます。

第1は、やはり円安です。2015年3月期は対ドルで前期比10円、対ユーロで同5円の円安となりましたが、これによって営業利益を2800億円押し上げる要因となりました。同社の場合、円相場が対ドルで1円の円安になるだけで営業利益が350~400億円も増える計算になるそうですから、いかに円安の恩恵が大きいかがわかります。

第2は、米国・カナダの北米での販売好調です。米国の景気回復を反映して北米での販売台数は7.4%増の271万台と大幅に伸び、同地域での増益率は79%に達しました。

しかし円安や米景気回復という"他力本願"だけで連続最高益を達成したわけではありません。トヨタのお家芸と言える原価改善の努力が第3の要因です。同社はリーマン・ショック後の2009年3月期に同社としては事実上初の赤字に転落しましたが、それを機に原価改善に徹底的に進めました。もちろんそれ以前でも原価改善に取り組んでいましたが、従来の延長戦上ではなく、設計や原材料購入など源流にさかのぼって全てを見直した結果、それを毎年継続しています。

2010年3月期から2015年3月期までの6年間で合計1兆8200億円もの増益効果を生み出しています。

これは、コストがそれだけ低下したことになるわけで、企業としてのコスト競争力、言い換えれば足腰そのものを強くしたことになります。いわば生産の構造改革によって、もともと強かったトヨタのモノづくり力は一段と強さを増したのです。その中心となるのが、異なる車種のエンジンなど基幹的な部品を設計段階から共通化して効率的に生産する手法「TNGA」です。同社は今年度から「TNGA」による新型車の生産を開始し、2020年までに世界販売の半分を「TNGA」に切り替える計画です。

競争力強化を背景に、積極的な経営戦略

こうした競争力強化を背景に、積極的な経営戦略を打ち出しているのが最近の特徴です。リーマン・ショック後はグローバル拡大路線を見直して新工場凍結方針を採っていましたが、今年4月にはこれを解除して中国とメキシコに新工場を建設する計画を決めました。

昨年の決算発表記者会見で「意思のある踊り場」と語った豊田社長は、今年の記者会見では「意思のある投資を進めていく」と強調しました。今年度は研究開発費を5%増の1兆500億円と過去最高、設備投資を7年ぶりの高水準となる1兆2000億円を計画しています。

同社は今年の春闘でベアを含む大幅賃上げの流れをリードしましたが、これを広い意味で投資と言えます。また下請け企業に対し値下げを要請しない方針を決めたほか、増配などの形で株主配分も過去最高水準に拡大させており、稼いだ利益を積極的に使う経営姿勢を打ち出しています。いずれも今後の長期的な成長をめざした政策ですが、日本の製造業のトップ企業がこのような路線をとることは、日本企業全体の経営姿勢にも影響を与え、経済全体の好循環をもたらす効果も期待できると言えそうです。

トヨタに"死角"はないのか?

こうしてみると、トヨタはますます強くなっていきそうな勢いですが、死角はないのでしょうか。課題としてまず浮かび上がるのは、収益源が北米にやや偏重していることです。前述のように北米は好調ですが、今や世界最大の自動車市場となっている中国では欧米勢に水をあけられているのが現状です。グローバル戦略を推進していくうえで、中国市場で競争力を強めることが課題と言えるでしょう。中国で新工場の建設と稼働が順調にいくかが当面大きなカギとなりそうです。

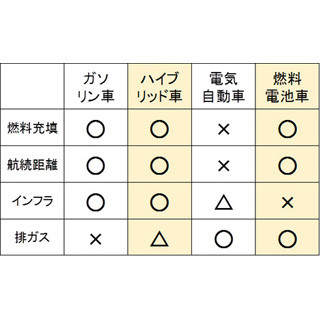

世界市場を見渡すと、トヨタの最大のライバルはドイツのフォルクスワーゲン(VW)です。世界の自動車メーカーの勢力図を見ると、かつては米国のゼネラル・モーターズ(GM)がトップの座に君臨していましたが、トヨタが数年前にGMを抜いてトップに立ちました。そのあとを追うようにVWがここ10年で2倍に伸ばすなど躍進し、現在ではトヨタと世界トップを争っています。その原動力の一つになったのが中国市場はじめ新興国で強さを発揮していることです。またVWは、異なる車種の部品共通化する手法「TNGA」でも先行していますし、世界で各社の競争はますます激しくなっていきます。この中で勝ち抜いていくには、一段と競争力を高めることが不可欠です。

豊田社長の今回の記者会見の映像を同社HPで確認してみると、「最高益」という言葉を1度も使っていませんでした。その代わり「真の競争力失くして持続的成長なし」「今年はトヨタが持続的成長に向けた歩みを着実に踏み出すのか、それとももとに戻るのか、大きな分岐点になる」などと強調していたのが印象的でした。先日「トヨタがマツダと環境技術で包括提携を検討」との報道がありましたが、環境技術をめぐる世界各社の競争も激化しています。豊田社長が言うようにまさに「これからが正念場」であり、トヨタの闘いは日本の製造業復活をかけた闘いでもあるのです。

執筆者プロフィール : 岡田 晃(おかだ あきら)

1971年慶應義塾大学経済学部卒業、日本経済新聞入社。記者、編集委員を経て、1991年にテレビ東京に異動。経済部長、テレビ東京アメリカ社長、理事・解説委員長などを歴任。「ワールドビジネスサテライト(WBS)」など数多くの経済番組のコメンテーターやプロデューサーをつとめた。2006年テレビ東京を退職、大阪経済大学客員教授に就任。現在は同大学で教鞭をとりながら経済評論家として活動中。MXテレビ「東京マーケットワイド」に出演。