「東京は物価が高いので、生活費が高い」または、「地方は物価が安いので、生活費が東京に比べてあまりかからない」と世間でよく言われていることは、本当なのでしょうか。

連載コラム「地方の生活コストは本当に安いのか?」では、ファイナンシャル・プランナーの高鷲佐織が、実際に東京から地方へ移り住んで感じたことを交えながらお伝えいたします。

家を買ったときも、持っているときも、売ったときも税金はかかる

みなさんは、ご自宅を所有している方がよいと思いますか? それとも賃貸の方がよいと思いますか? これは、誰もが悩む選択肢ではないでしょうか。

「自分の城を持つ」という言葉があるように、以前は、社会人となって収入を得るようになったら、貯蓄をして家を購入することが当たり前のように言われていました。

しかし、現在では、「数年ごとに転勤があるのに、自宅を所有している意味があるのか」、「固定の事務所に通勤する必要がない職種の場合、いろんな場所の賃貸住宅に住みながら働くのもよいのではないか」という考える人が増えています。

私個人として、長い間、賃貸住宅に住んでいますので、いずれは、家を購入して、壁や床のキズを気にせずに、部屋を自由に使って暮らしたいと思っています。この「いずれ」の時期を見極めるのが難しいところです。

家の購入時、保有時、売却時、どのような場面でも、税金はかかります。

家に係る主な税金は、以下の通りです。

家を買ったときには・・・・・不動産取得税、登録免許税

家を持っているときには・・・固定資産税、都市計画税

家を売ったときには・・・・・所得税・住民税

最近では、少子高齢化や地方における人口減少などの理由で増加している「空き家問題」が深刻化しています。空き家であっても、固定資産税は、所有している人が支払わなければなりません。

しかし、ニュースなどで空き家の所有者が不明だったり、空き家に対する固定資産税が滞納されていたりして各自治体がその対応に困惑していると聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、固定資産税について見ていきましょう。

固定資産税とは

固定資産税とは、毎年1月1日現在、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額を、その固定資産を所有する市町村に納める税金のことです。ただし、東京都23区内においては、特例で都が課税をすることになっています。

年の途中で売買などによって所有者が変わった場合でも、旧所有者が税金を納めなければなりません。しかし、一般的には、家などの売主が固定資産税の全額を納税しますが、年の途中で売却した後の分は、買主に負担してもらうことが多いです。

したがって、売却日などを基準に日割り計算した固定資産税の金額を事前に買主から預かり、売主が納税します。これは法律上決められたことではなく、あくまでも慣例のようなものですので、固定資産税の負担が売主のみでも、買主のみでも、お互いに合意している場合は可能です。

固定資産税の計算方法

課税標準額×税率=税額となります。

「課税標準額」は、私たち納税者が算出するのではなく、各自治体が適正な時価として評価します。原則として、固定資産課税台帳に登録されている価格となります。この固定資産課税台帳は、各市町村の役所で閲覧することができます。

固定資産税の税率は、各市町村が決める

固定資産税の税率は、標準税率として1.4%です。

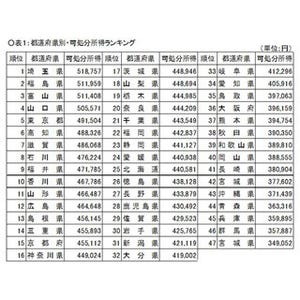

この「標準税率」とは、法律上、通常の税率として決められている率であり、最終的な税率は、各市町村で定めるこことされています。したがって、1.4%よりも高い税率もありえることになります。一部ですが、各市町村の固定資産税の税率を挙げてみました。

-

表:各市町村の固定資産税の税率

固定資産税の使い道

固定資産税は、教育・文化や福祉の充実、産業の復興、都市整備など、さまざまな行政サービスを提供するための一般的な財源に充てられます。

固定資産税が標準税率よりも高い税率の市町村は、道路整備や教育、福祉など行政サービスを維持するためにやむを得ず、税率が上がったのかもしれません。

終わりに

固定資産税は、土地や家を所有していれば、必ず課税される税金です。ただし、課税標準額が一定の金額未満である場合は課税されません(免税点)。また、住宅用地には課税標準の特例措置があったり、新築の住宅を購入すると税金が減額されたり、固定資産税の金額が下がることもあります。

固定資産税は、各市町村で安心して暮らすために必要な税金です。

一度、ご自身が住む固定資産税や、行政サービス全般について調べてみるのもよいのではないでしょうか。

高鷲佐織(たかわしさおり)

ファイナンシャル・プランナー(CFP 認定者)/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/DCプランナー1級。資格の学校TACにて、FP講師として、教材の作成・校閲、講義に従事している。過去問分析を通じて学習者が苦手とする分野での、理解しやすい教材作りを心がけて、FP技能検定3級から1級までの教材などの作成・校閲を行っている。また、並行して資産形成や年金などの個人のお金に関する相談を行っている。