どうやって「自分の専門性」を作ればよいのか

仕事の専門性がより一層求められる時代になっています。これは、経済の発展により人々のニーズやウォンツがよりパーソナライズ化されたこと、技術の発展により幅広い分野におけるテクノロジーの細分化が進み、求められる専門性がどんどん高まってきたということです。

そこで本稿では、誰もが持つべき“万能なスキル”であるマーケティングについてお伝えしたいと思います。

"万能なスキル"であるマーケティングの有用性

20世紀までは、マーケティングというのは端的に言えば売上をあげること、その仕組みを作ることを意味していました。

売上をあげるために市場調査をして原材料を仕入れ、商材を開発したり、流通網を作ったり、価格を決めて、販売していく。これらの活動は全て売上をあげるためでした。

現代社会においては、マーケティングというものの意味が変わってしまいました。単純に売上をあげるためのものとして取り組むと、お客さまはそれを見破って、買いたくなくなってしまうものです。お客さまは、払ったお金以上の価値を受け取りたいし、この会社は本当によい会社なのか、世のため人のための商品なのかを確認したいわけです。

つまり、現代社会におけるマーケティングというのは、「お客さまに価値を届ける活動」と思って取り組む必要がでてきたのです。

かつてソニーがウォークマンで世界を席巻しましたが、あれこそ「いつでも・どこでも・手軽に音楽を楽しむ」というコンセプトを世界に伝え、その価値を届けたマーケティングの結果といえます。

そのうえでマーケティングにおいて重要なポイントは、「お客さまはどんな人で、何を求めているのか」を言語化することです。こういった視点をもったマーケティング・スキルが求められているのです。

多くの企業は、ウチはこんな会社です、ウチの商品やサービスはこんなにすごいです! ということは書いてあっても、「それを買ったらどんなよいこと(価値)があるのか」が分からない、ことが多いものです。

現代社会のマーケティングでは、お客さまにとっての価値を認識すること、「買ったらどんなよいことがあるのか」が表現すること、これらがなければ、買って頂くことが難しい時代となりました。

この課題を解決し、売上を伸ばして利益を出せる人材が企業には求められ、結果的に給料も高くなるので、マーケティング・スキルは、現代社会で最も大きなリターンを与えてくれる学びのひとつと言えるでしょう。

さらに言えば……、私は、現代社会において、Everything is marketing(あらゆることがマーケティング)だと思っています。

つまり、「価値を届ける活動」がマーケティングであれば、対象となるは、お客さまだけでなく、例えば、上司との関係や同僚との関係もよいものにできます。

「相手はどんな人で、何を求めているのか」が分かっていれば、社内の関係は良好なものとなり、人に関する悩みが減っていく。取引先との関係で言えば、「相手はどんな人で、何を求めているのか」が分かっていれば、関係性がよくなって、商談や交渉にも悩まなくてもよくなる、という話です。

マーケティングは商品価値を届けて、その対価としてお金を受け取るものですが、仕事というのも、会社に対して「自分という価値」を提供して給料をもらう活動だと考えると、会社が何を求めているのかを認識し、それを提供すれば、その対価である給料が増えていくという結果が得られます。

人間関係においても金銭面においても、そしてビジネスでのキャリアにおいても、自分という商品を売っていこうとしたら、その本質をつかめる「マーケティング・スキル」を学ぶ以上に大切なことはないと私は思っています。

私たち日本人はこの数十年、真面目に仕事をするとか、いいものを作るとか、品質を高めるといったことを一生懸命にやっても(それはそれで、もちろん大切ですが)、それを価値として届けないと、つまりマーケティング・スキルを身に付けていないと、GAFAのような米国巨大IT企業の単なる下請けになってしまうということを目の当たりにしてきました。

これからは「価値を届ける」という視点のマーケティングが、日本の企業にとって絶対に必要なことはこの事実を見ても明らかで、そこで働く我々にも、「マーケティング・スキル」がより一層必要になってくるのは確実です。

21世紀型のマーケティングとは

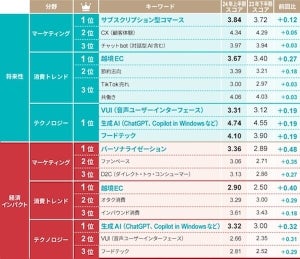

次に、近年、世界的な大企業のマーケティングどのように変化してきているのかについて見ていきましょう。

20世紀までの産業では、世界的大企業は石油や繊維、半導体といった国際商品をとにかく大量に仕入れることが、売上をあげるために重要なことでした。

今でもレアメタルなどはそれに当たりますが、世界の産業が求めている資源、例えば、貴金属や農産物、小麦など、たくさん仕入れれば、たくさん流通できて売上があがる。これが20世紀までのビジネスモデル、いわば「物理的なものの奪い合いのマーケティング」でした。

21世紀の現在、世界的大企業は何を奪い合っているかというと、それは個人情報です。彼らは個人情報を持っていれば持っているだけ売上があがるので、デジタル空間の中でどれだけ個人情報を仕入れるかを競い合っています。

個人情報にアクセスできる影響力をどれだけ持っているかで市場価値が決まり、個人情報を多く持っているほど企業の時価総額が上がるからです。

この21世紀は、個人情報をどれだけ持っているかが企業の力の証明になり、「個人情報というデジタルデータの奪い合いのマーケティング」が必要。どれだけ個人情報を持っているかが、そのまま事業といってもいい時代になっています。

しかしその感覚は、これまでの日本企業にはありませんでした。

日本企業は、いまだに物作りへのこだわりが強く、かつての成功体験の余韻から抜け出せていません。歴史上こんなに高いレベルのものを作れる国はこれまでなかったというレベルまで来るも、それだけではいつまでも下請けのままで、それでは儲からないということに気づかなかった。

日本は、個人情報をマーケティングに活用する情報産業の発展に乗り遅れてしまったのです。

これからのビジネスで求められる"L型人材"とは

かつては、特定の分野で専門的な知識を持ち、他の分野でも幅広い知見を持つ人材を、Tの字の縦を専門性、横を知見の広さに見立てて「T型人材」と呼んでいました。一方で今の時代に必要とされているのは、T型ではなく「L型人材」だと提唱しています。

TもLも横棒の意味はほぼ同じですが、Tの縦棒は一つの分野に深掘りしていることを表す一方、Lの縦棒は一つの分野に突出し、「学び続けている人」であることを表します。

つまりL型のLは、ある分野で深い知識を持っているだけではなく、ある分野の実務能力が非常に高く学び続けていることを表しています。Lは、LearningのLです。何かの専門性をもっている、といっても、2~3年でスキルの陳腐化がおきる時代ですから、学び続けるという姿勢が極めて重要なのです。

「L型人材」とは、私の造語ですが、例えば、財務も経理も人事も総務もマーケティングも基本的なことは理解しているが、ここだけは誰にも負けないという能力を持っていること。それを学び続けていること。

コピーライティングだけは負けません、SNSのマーケティングだけは負けません、映像を使ったマーケティングは得意です、といったような、ドラッカーが言うところの「強み」を突出させ学び続けている人をL型人材と呼びます。

本稿の最初で「今は専門性が求められる時代」と述べましたが、L型人材の場合は専門性プラスその他の部分でも広い知識を持つ人のことを指します。

自分の強みを活かして働くということは大切なことですが、それはせいぜい30代から40代までだと私は思っています。

20代、30代なら「営業しかできません、他のことは分かりません」でも通じるかもしれませんが、40代以降になると、全体的に見渡す役目を求められることが多くなるため、広い分野、例えば、経理や人事、システム、商品開発などで基本的なことは分かっていないと、企業としては使いづらい人材になってしまうからです。

では、若いうちにLの縦棒を高めながら、40代に向けて横棒の部分の知識も得ていくためにはどうしたらよいか。それは、社内のいろいろなプロジェクトや新規事業企画にどんどん手を挙げて経験していくことです。海外にも出てみることです。それにより幅広い知識と経験を得ることができます。

それを進めながら重要になるのが、Lの縦棒をどれだけ"太く"するかです。

例えばマーケティングを強みとするなら、営業も分かってないといけない、コミュニケーションスキルも持ってないといけない、文章を書く能力も持っていないといけない、SNSの活用方法も分かっていけないといったように、得意な分野に関係する要素をどんどん太くしていかざるを得なくなります。

つまり、先に述べたように、L型人材のLは、いろいろなことを学び続けることが重要なポイントであり、ライフタイム・ラーニングのLであるとも言えます。

マーケティングを学ぶには、MBSなどの専門のスクールやセミナーへの参加をお勧めしますが、最初の一歩としては、例えば、フィリップ・コトラーやジェイ・エイブラハム、アル・ライズ、そして、ダイレクト・レスポンス・マーケティング(広告に対して反応のあった見込顧客に直接サービスや商品を販売する手法、DRMとも言う)に関して言えば、クロード・ホプキンス、ジョセフ・シュガーマン、ダン・ケネディなどの本を読むことをお勧めします。

最後にまとめると、仕事にはさまざまな分野があるなか、マーケティングは最も多くの人に門戸が開かれている分野だと思います。

まず誰でも挑戦することができますし、マーケティングによって、売上をあげることは、これからは、どの企業でも最も求められている領域だからです。

一番求められている分野の縦棒を伸ばし太くしていくことが、みなさんにとって最もリターンが大きなことなのです。マーケティングはある意味では会社経営そのものといってもいいぐらいで、経営陣に近い役割でもあります。

そういった意味も含めて、若い方から相談を受けるたびに、私は専門性の柱にするなら、「マーケティング」ですよ、とお勧めしています。

著者プロフィール:清水康一朗

ラーニングエッジ株式会社創設者/代表取締役。慶應義塾大学理工学部卒。2003年「セミナーズ」を立ち上げ、世界~日本トップクラスのビジネスセミナー開催実績を誇る。現在、「絆徳経営」を柱に経済・歴史・道徳関連で国内最大規模の教育事業を多数主催。