パナソニック サイクルテックとパナソニックシステムネットワークス開発研究所(PSNRD)は、京セラ、トヨタ自動車および豊田通商と連携して、高度交通情報システム(ITS)対応の無線装置を使用した電動アシスト自転車と自動車との車車間通信による、交差点での交通事故回避のための実証実験を3月1日に実施した。

「出会い頭の事故に遭いそうになった」自転車ユーザーの約6割に経験あり

実証実験に先駆け、パナソニック サイクルテック代表取締役社長の稲毛敏明氏は国内における直近の自転車業界の動向を紹介。人口の減少に伴い、自転車業界は年平均で3%のマイナス成長となっているが、電動アシスト自転車については6%のプラス成長となっており、この成長基調は今後も続くと予測した。そのなかでも同社は、年平均9%のプラス成長をはたすなど、電動アシスト自転車のトップメーカーとして業界を牽引している。

そんな同社が2021年10月に策定したミッションは“世界中の人々が青空の下へ走り出せる未来の創造”。地球にやさしく、安全・快適な移動と心躍る楽しさを世界中の人々に届けるとともに、環境配慮型のものづくりを推進することで、青空が広がり、笑顔があふれる未来が創造することとしてる。そして、このミッションに向けて、革新的なテクノロジーと顧客に繋がるサービス、そして独創的なアイデアによって新しい移動体験を提供し続け、サイクリモビリティ(※)のリーディングカンパニーになる、というビジョンを掲げている。

※サイクルモビリティは同社の造語で、自転車のみならず、自転車の技術を活用した乗り物、およびその進化した乗り物を意味する。

このミッションを実現するための、2030年度の目指す社会に向けた重要な要素は「安全・快適な移動」「心躍る楽しさ」「人と地球にやさしい」の3つだ。その中でも「安全・快適な移動」において、自動運転社会における安全運転支援が大きなテーマになっており、事故削減に向けたITS搭載のサイクルモビリティの開発に注力していると熱弁する。

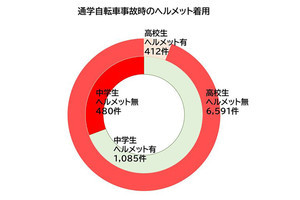

令和2年における交通事故発生状況(令和3年2月18日 警察庁交通局調べ)をみると、自転車の死傷者事故件数における相手方の比率は、約8割が自動車との事故。また、5社共同で行われた自転車ユーザー向けの調査においては、約6割が、交差点において、死角から接近する自動車の存在に気づかず、出会い頭事故に遭遇しそうになったと回答している。

同社は、自転車事故のない社会を目指し、サイクルモビリティのリーディングカンパニーとしての役割と責任をはたし、将来のレベル4(特定条件下における完全自動運転)となる自動運転社会を見据え、安全・快適なモビリティを提供していきたいと考える。その安全・快適なモビリティとして、ITSをはじめとする情報通信機器を搭載した電動アシスト自転車の可能性の検討を進めているという。

そして、ITSを利用することで、B2V(Bicycle to Vehicle)の車車間通信に加え、自転車とスマートポール(電柱などにカメラセンサー、ITS通信機など、情報通信機器を備えた路側機。安全運転、自動運転支援のインフラのひとつ)間でのB2I(Bicycle to Infrastructure)、さらにはスマートポールと自動車間のI2V、I2Xといった通信による双方の事故削減を目指している。

その目標に向けて、今回は、ITS対応の無線装置を使用した電動アシスト自転車と自動車との車車間通信による交差点での交通事故回避のための検証を実施。検証にあたり、連携する5社の役割は下記のとおりとなっている。

| 京セラ | 自転車搭載用ITS無線実験機の提供 |

|---|---|

| トヨタ自動車 | 自動車側の車車間通信機能の提供 |

| 豊田通商 | 実証実験の運営 |

| PSNRD | システム要件・仕様策定 |

| パナソニック サイクルテック | ITS対応自転車の機能検証 |

そして、実証実験の実施に当たり、パナソニック サイクルテックの開発部 先行開発推進課の課長である鶴岡宏一郎氏が、実証実験車の構成およびデモンストレーションの概要を解説した。

今回のデモンストレーションでは、見通し外の情報を車両やインフラと直接通信し、運転者に知らせることで安全運転を支援するシステムが構築されている。自転車と自動車の双方がGNSS衛星により位置・方位・速度の情報を算出し、ITS通信によって相互情報通信を行うことで、算出した情報から衝突の可能性を計算、衝突の危険がある場合には、両者に接近情報が通知されて事故を未然に防ぐ仕組みとなっている。

実験に使用される自転車は、760MHz帯のITS通信機を内蔵した電動アシスト自転車だ。GNSSで自車位置・速度・方位を計算し、ITS通信機で情報を送信する。自動車からの情報も受信し、制御用スマートフォンでライダーに音声と画面表示で注意喚起が行われる。なお、電動アシスト自転車のバッテリーからの電源供給されるため、追加の電源は不要だ。将来的には自転車の制御との連動による安全性の向上など、高い拡張性を有しているという。

ITSを搭載することで、自転車や自動車の出会い頭事故、自転車同士の出会い頭事故、右折と直進の事故、追突事故などを防ぐことができるほか、スマートポールと協調することで、通信端末を持たない歩行者などに対してもLEDの表示などで注意喚起を行うことができる。そして、将来の拡張機能として、ITSの通信を利用することで、自転車の様々な情報を取得することにより、街づくりに活用したり、地域の見守り、健康増進への活用などが想定されている。

今回のデモンストレーションでは、見通しの悪い交差点などでの自転車の飛び出し事故を未然に防ぎ、自転車だけでなく、乗用車もより安心・安全に交差点を通過できる技術が発表された。760MHz帯ITS通信機を搭載した自転車および自動車が直接通信することによって、双方の交差点接近情報を取得。取得した接近情報を相互に通信しながら、お互いが安全に減速、停止する。

そして、今回のシステムの特徴として、自動車が交差点手前で停止して自転車に道を譲ったときに、自転車のライダーから自動車のドライバーに対して、感謝の意を伝える流れが組み込まれている。同社によると、乗用車が道を譲ったことに対して感謝の意を伝えることは双方の次の安全行動に繋がるモチベーションとなり、交通教育のみならず、幸せの量産にも繋がってより良い地域交通文化の醸成を図れるという。

見通しの悪い交差点での実証実験

ITS搭載電動アシスト自転車を使ったデモンストレーションでは、見通しの悪い交差点で自転車と自動車が出会い頭に衝突するシーンが再現された。

双方が近づくと自転車・車にそれぞれ接近情報が通知され、自転車のハンドルに設置された制御用スマートフォンからは「車が接近」の音声が流れる。お互い安全に、減速、停止すると、自動車側から「お先にどうぞ」のメッセージが自転車に送信され、それを受けて自転車のライダーがお礼のメッセージを送信。お礼のメッセージを受信したことで、次回以降のモチベーションに繋がるようにポイントが付与される。なお、このポイントの運用については今後検討されていくという。

同社ではこうした実験を今後も継続し、非公道および公道での実証実験を重ねることによって各種データを収集、2025年以降の社会実装を目標としている。