――それは最初の段階から決まっていたことなのでしょうか。

実は、元々本作の企画が挙がったのが『四畳半神話大系』が終わった後くらいなんです。その頃に上田さんと準備をしていて、とにかくまずは一晩の話にしたいとだけ決まって、その後、実際どうしましょうというところからハッキリとした答えが出てなかったんですよね。それで今回、また脚本を書き始めるにあたって、それぞれのキャラクターの時間に着目しつつ、それを"乙女"が一つにまとめていく形にしましょうという形になりました。

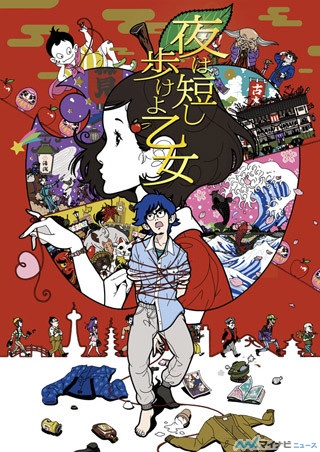

パラレルワールド的世界観でも"私"&"先輩"と"乙女"&明石さんは違う人物

――なるほど。3月9日に行われた完成披露上映会では、星野源さんが監督から「『四畳半神話大系』と本作はパラレルワールド」と聞かされて自信が湧いたと仰っていました。その一方で、古本市の神様が小津のようなルックスだったり、"先輩"の脳内ではジョニーが出てきたりと共通したモチーフもありますし、同じ声優さんをキャスティングされているところもありますよね。実のところ、両作の繋がりはどのくらい意識されましたか。

最初に企画としていただいたのが「『四畳半神話大系』が上手くやれたので、『夜は短し歩けよ乙女』をやってごらん」という感じだったこともあって、基本的には同じ流れ、同じスタイルで作ろうと思いましたね。森見さんの原作の中でも同じキャラクターが出ているので、平行世界とかパラレルワールド的な世界観で作って良いんだろうなと解釈しました。でも"私"と"先輩"、"乙女"と明石さんは、それぞれ違う人物です。多分、星野さんが気にしていたのは、「同じ人物を担当するならば自分も同じように演じなくちゃいけないんじゃないか」というところだったと思いますね。

――("私"を演じた浅沼晋太郎さんの)先例があるから、ということですね。

そうそう。でもそれは違う人物だって言ったことで安心されたと思うんですよ。

キャラクターも変形していかないとノリが感じられない

――そういった視点からだったのですね。イベントでは星野さんが花澤香菜さんの歌い分けを絶賛する一幕もありましたが、本作ではそのミュージカルシーンが重要なパートになっていますよね。これは緩急をつけること以上に、画面を作る上での思いがあるように感じたのですが、何か意図のようなものはありましたか。

アニメーションの醍醐味の一つに動きがあると思うのですが、映画になるとやはり音楽とシンクロすることとか、音楽と平行して進行していくこととがテレビよりずっとやりやすくなります。映画ということを意識すると、音楽があった方が良いなとまず感じたんです。でも思った以上に多いですよね、音楽(笑)。

――その音楽が鳴っている場面ではカートゥーン調と言いますか、コミカルな絵になっているのが面白く感じました。

そうですね。実写なら普通に踊りますけど、絵に描いたものが踊るとなれば、身体の線ものっていくというか、弾ける感じならそのようにキャラクターも変形していかないとノリが感じられないですし、実写に負けてしまいますからね。ああいった形になっています。

青春を映す裏側にあるのはその年齢頃の自分自身

――なるほど。ところで『四畳半神話大系』から『ピンポン』、そして本作に至るまで監督は青春をテーマに映されているように感じていまして。それも甘酸っぱいものよりは、ビターな青春を描かれてきたように思います。意識的にそれを出そうとされていた部分もありましたか。

それには自分がその年齢の時期どうだったかというのが影響していると思いますね。中高の頃の記憶を辿ると空なんか見てないですよ。星が奇麗だなって思う中高生もいるとは思うんですけど、あんまり自分はそういうタイプではなかった(笑)。空は明るいかどうかで、あとはコンクリートとアスファルトの印象しかないんです。だから、色もそんなに見てなかったですね。僕、多分40代になるまで星とか夜景が奇麗だなって思ったこともなくて、多分、無味乾燥な感じで風景を見ていた気がします。そういうところから『ピンポン』だと、空はいつも白かグレーで、ラストシーンだけ青空が1回出るような演出にしました。

――思えばエンディングもずっとパステルカラーでしたよね。

そうです。で、『四畳半神話大系』のような大学生になると、モラトリアムな……それまでガーッと学生生活を送ってきた頃とも違う、かと言って「就職してからきちんとする」とかしっかり考えているわけでもない(笑)。僕は高校の頃から早く就職したいと思って、ガーッと集中してたんですけど、周りから色々と説得されて。大学に行けばそっち(映像の世界)に進んでも良いと言われたので、とりあえず行ってみたんですけど、大学って本当にすごく自由だなと思いました。多分人生の中で一番自由な時間かもしれない。同時に、ふわっとしていて拠り所のない感じもあって。それでも目をつぶれば自由な感じ、そういったところから、あれもモノトーン調で、頭の中の描写はカラフルにしました。

――本作でも"先輩"がナカメ作戦を語っている時なんかはすごくカラフルですね。

色で気分を出しているようなことが割と多いと思いますね。ただ、自分がその年齢だった時の気分を入れてみようとしてはいますが、そんなに「(若者の心境を)表現してあげよう!」という気持ちでもないですよ(苦笑)。

感情移入するなら学園祭事務局長、でも大学時代は"先輩"くらい頑な

――それでは、ご自身が大学時代に"先輩"と会っていたら友達になれたと思いますか?

面倒くさいでしょうね(笑)。僕もそんなに友達いなかったし、そんなインテリな友達にもなれなかったでしょうし。ついていくのが大変でしょうね。僕が感情移入するとすれば、学園祭事務局長が一番ですね。自分は男前じゃないですけど、皆が楽しくしてるのに、自分はまとめる側だと思って我慢して一生懸命頑張っている。

――ちょっと裏方ポジションというか。

そうそう。でも彼は"先輩"ともうまく付き合ってて、懐が深いなぁって。

――皆と仲良しですものね(笑)。

ええ(笑)、でも思い返すと僕は"先輩"くらい頑なだった気がしますね。そんなこじれてはなかったと思いますけど、学内で友達も作らずバイトばかりして、友達ができても大学でなく外部の人間ばかりという感じでしたから付き合いにくい感じもあったと思います。

その時々に自身が抱いてきた心境を入れ込むことで青春物語を紡いできた湯浅政明監督。そんな監督は本作に続いて、青春映画を手がけている。それは、キャラクター原案に漫画家・ねむようこ氏を起用し、主題歌としてシンガーソングライター・斉藤和義の代表曲「歌うたいのバラッド」を取り上げた初のオリジナル作品となる劇場アニメ『夜明け告げるルーのうた』(5月19日公開)だ。主人公は寂れた漁港の町に住む宅録少年・カイ(CV.下田翔大)。彼はクラスメイトの国夫(CV.斉藤壮馬)と遊歩(CV.寿美菜子)のバンド・セイレーンに渋々参加しながら、人魚の女の子・ルー(CV.谷花音)とも出会い次第に心を通わせていく。音楽映画の側面も持つ、湯浅監督のさらなる青春映画も本作と共に注目したい。

■プロフィール

湯浅政明

1965年3月16日生まれ。福岡県出身。九州産業大学芸術学部美術学科を卒業後、アニメ制作会社・亜細亜堂へ参加。TVアニメ『ちびまる子ちゃん』第1期(1990年)では本編の原画に加え、初代オープニング(「ゆめいっぱい」)や初代エンディング(「おどるポンポコリン」)の作画を担当した。フリーに転身後、『マインド・ゲーム』(2004年)でアニメ映画監督デビュー。小説家・森見登美彦氏の原作をもとにした『四畳半神話大系』(2010年)ではTVアニメ作品で史上初となる文化庁メディア芸術祭アニメーション部門大賞を受賞した。2014年には漫画家・松本大洋氏のコミックをアニメ化した『ピンポン THE ANIMATION』でメガホンを取りながら、全話の脚本および絵コンテを手がけた。本作に続き、2017年5月9日には、キャラクター原案に漫画家・ねむようこ氏を起用し、主題歌としてシンガーソングライター・斉藤和義を取り上げた初のオリジナル作品となる劇場アニメ『夜明け告げるルーのうた』が公開される。

(C)森見登美彦・KADOKAWA/ナカメの会

(C)2017ルー製作委員会