小児の場合、母体内にいるときや分娩時に何らかの理由で脳が傷つき、その傷が原因で小児てんかんを発病することがある。また、生まれつき脳が奇形を起こしていたり(先天性奇形)、代謝異常が引き起こされたり(先天性代謝異常)しててんかんになるケースもある。

近年は、てんかんの種類によって外科手術が可能な事例も出てきている。幼少期に発病した場合、可能な限りの治療を早い段階から施してあげたいのが親の本心だろうが、予後の良し悪しは個人差があると福島医師は解説する。

「小児てんかんは難治性てんかんに移行し、そのまま生涯にわたり抗てんかん薬が必要になるケースがある一方で、ある一定期間が過ぎるとてんかんの発作が無くなり、薬から離脱できるケースもあります」

一般的に「良性ローランドてんかん」「小児欠神てんかん」が治療によって発作が消失しやすいとされており、「若年ミオクロニーてんかん」は治療で完全に発作が抑えられることもある。自身の子どもがてんかんとわかったら、どのタイプなのかをきちんと特定したうえで治療にあたることが肝要だ。

成長期のてんかん発作で脳にダメージ

先天性奇形や先天性代謝異常が原因のてんかんは、3歳前後までに発病すると考えられている。ただ、この時期以降の成長過程において、てんかんを患っている事実が判明するケースも往々にしてある。例えば、保育園や小学校で他の子たちと同じことができない子どもは、てんかんを発病している可能性を含んでいる。

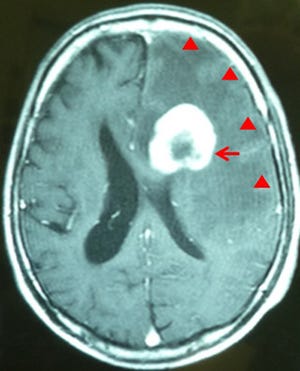

「てんかん発作を何度も起こすと脳に不可逆的なダメージを負って、脳の高次機能障害につながることがあります。特に脳が成長・発達する過程においてこういうてんかん発作を繰り返していると、知的障害になるケースもあります」

てんかんを患っている人は元来、脳に形成異常があるケースが少なくないという。そのため知能指数が低くなりがちで、学校や保育園でも通常の学級にはついていけず、特別支援学級に入らざるをえないことも。その時点で初めて、てんかんになっていた事実が明らかになることもあるという。

初めて持つ子どもがてんかん発作に苦しんでいる場合、子育てに人一倍気を遣うようになってもおかしくない。てんかんの治療を最優先したい気持ちも芽生えるかもしれない。ただ、てんかんにばかり目を向けてしまうと、子ども自身の成長を見落とすことにつながりかねない。医師と密にコミュニケーションをとったうえで、子どもの年齢にあった接し方が親には求められるのではないだろうか。