――足並みが揃わなくなると雑誌にも影響が出始めると。

ええ。やっぱり、疑心暗鬼になるじゃないですか。私の周りを固めてくれているデスク陣にも、差が出ないように気をつけます。うちのデスクはみんな優秀。そして、これは全員に言えることですが、みんな僕にとっては本当に「かわいい」存在。人として大好きです。だからこそ、差があると思われるようなことはしたくない。

――それは歴代編集長のカラーなんですかね。

どうでしょうか。今の話は、私の考えです。デスクになった時に考えていたのは、どうしたら、いいデスクになれるか。現場から力の入った報告があったら、薄い反応は絶対にせず、「おー!そうか!」と明るく返す。そうしたらきっとみんなうれしいですよね? よく書けている原稿には、「今週はいいぞ!」と褒める。もちろんなんでもかんでも「いいぞ!」ではバカになってしまいますから、ダメな時はきちんと「ここがダメだ」と指摘する。原稿に対して、真剣勝負してくれるデスク。自分が記者だった頃も、本腰を入れて向き合ってくれるデスクは好きでした。自分の中での理想のデスク像、編集長像というのがあって、できるだけそこに近づきたいと思っています。

――"明るさ"を心がけているとのことですが、新谷編集長の仕事、やっぱり楽しいものですか(笑)?

もちろん楽しいですよ(笑)。仕事は楽しくないとダメですよ。やらされ仕事ほど辛いものはないので。「なんで俺はこんなことをやっているんだ」と思いながらやる仕事はつらくてしょうがないですよ。張り込みでも、そこには大きな意味があってやっているわけですから。現場のモチベーションを重視しているのは、まさにそこ。一人ひとりが当事者意識を持って、雑誌づくりに参加することがすごく大事です。そのもととなるのは、私はきめ細かいコミュニケーションしかないと思っている。

デスクにできるだけ具体的に、記事のテーマ、ポイント、報じる意義をしっかり分かりやすく伝えて、デスクは原稿を書く"カキ"に伝える。カキは、サポート役となる"アシ"に。指先まで神経が行き届いているような指揮命令系統が、大事なんです。ついでに言うと、私がデスクを越えて現場の人間に指示するのは絶対にNG。デスクがカキを飛び越えてアシに指示するのもダメです。重要な指示を飛び越えてするのは、絶対にやってはいけないことです。少なくとも、自分はデスクの頃から肝に銘じていました。それが崩れてしまうと、デスクの言うことを現場が聞かなくなって、「編集長に直接言えば話が早い」となってしまいますからね。

――例えが正しいのか分かりませんが、新選組もそんな感じでしたよね。

そうですそうです。戦闘集団であればあるほど、そこは大切だと思います。昔、新選組を研究したことがありました。戦闘集団はどのように指揮すれば機能するのか。デスク時代、新しい編集長が来た時に「お前を中心にやる」と言われたことがあって、自分が期待されているのが「土方歳三なのか、沖田総司なのか」と聞いたら「両方だ」と言われたことがありました。現場を引き締めた上で、ネタをとってくるのかと(笑)。それを全うできたか自分では分かりませんが、新選組という組織は参考になりました。

『週刊文春』の55人を指揮するというのは、やっぱり大変なんです。フェアじゃなければならないとか、指揮命令系統を崩してはいけないとか、そういう破ってはいけないルールが自分の中にはあるんです。これは突然思いついたようなことではなくて、この仕事をしていると、「ここは犯すべからず」という部分が自然と分かってきます。

休養を経て気づいたこと

――『AERA』(3月7日号)のインタビューに「3カ月の休養で心身ともにリフレッシュできました」と書いてありました。休養の前後で心境の変化は?

※『週刊文春』10月8日号で6ページにわたって春画を掲載。文藝春秋は「編集上の配慮を欠いた点があり、読者の信頼を裏切ることになった」として、新谷編集長に3カ月の休養を取らせた。現役編集長への「休養」命令は異例のことで、新聞など多くのメディアが取り上げた。

いちばん変わったのは、ものすごく元気になったということ(笑)。もともと元気だったのに、3カ月も休んだらものすごく元気になりますよ。一切仕事はせず、人と会ってばかりいました。旅行は一度一人で行きました。熊野三山。熊野詣は楽しかったなぁ。

みんな心配して連絡くれたんですよね。200人近く会ったのかな。新聞に名前が載ったりしたので、仕事関係の人以外にも小学校、中学校、大学、友達、恩師、野球部の監督、バイト先の仲間。懐かしい人も含めて、すごくいっぱい連絡くれたんですよ! 「今は時間があるだろうから会おう」みたいな人がたくさん(笑)。一人でも多くの人に会いました。それはすごく楽しくて、リフレッシュにもなった。

今、私は51歳です。働きざかりの年齢でこれだけ休めることはなかなかありません。そんな機会ができたことで、自分の人生を見つめ直すことができた。いろいろな懐かしい人も含めて会うことによって、自分がどんな人間なのか、昔から私のことを知る人たちの話を通して自分がどのような存在なのか客観的に見られるようになります。それにくわえて、彼らの目に『週刊文春』がどのように映っているのか。よく読んでくれている人、そうではない人も含めて話を聞くことで、どんな雑誌と思われていて、何を期待されているのかを知ることができました。マスコミ業界外の目を通して『週刊文春』と「自分」を見つめなおす。そういう意味での"リフレッシュ"でもありました。

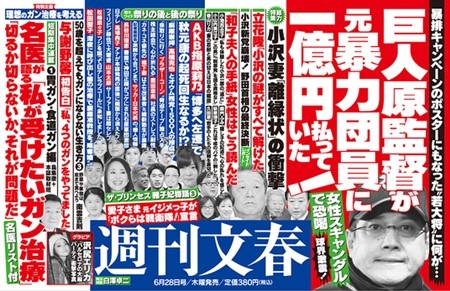

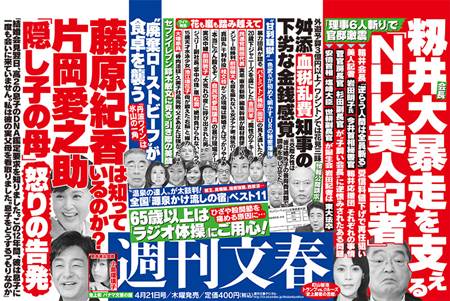

――そして、復帰早々の完売。

ええ。元気になって戻ってきたら『週刊文春』のかわいい仲間たちが迎えてくれた。このメンバーと一緒にバッターボックスに入ってまたフルスイングできる。それはうれしくてしょうがなかった。絶好球が来たら打つぞ! って(笑)。完売になってますます元気になるし、ますます情報提供は増える! それはイケイケどんどんになりますよ(笑)。

――報道で休養を知った人もいたとはいえ、わざわざ連絡をくれるのは、そういう人間関係が築けていたということじゃないんですか?

いやぁ。ただ、面白がってくれてるだけですよ(笑)。何が起こったんだろうって。僕はすごくポジティブな人間なんです。3カ月暗くなってても、つまらないじゃないですか。せっかくだから今しかできないことをやろうと。あとは「必ず戻ってやる」と。やっぱり現場に対して、すごく申し訳ないという思いがありました。去年は現場が特につらかっただろうから。本当につらい戦いだった。そういう時期に現場を放り出す形で、自分一人だけ戦線から退いてしまう。3カ月後に絶対戻るからそれまでなんとか耐えてくれ。その思いはずっと抱き続けていました。

――休養中、『週刊文春』は読んでいたんですか。

もちろん読んでいました(笑)。