――そうして実績を重ねられて、テレ朝から東宝、つまりテレビから映画へと移るわけですが、これはどういう経緯だったのですか?

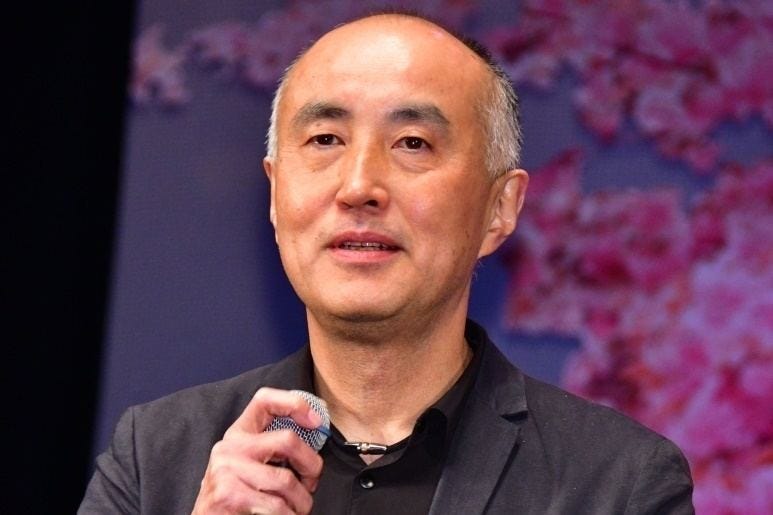

『岳-ガク-』という映画を共同幹事で一緒に作ったのが東宝なんですけど、僕と同い年くらいの人たちがすごく活躍してる会社だったんですよ。今、僕がプロデュースしてる『百花』で初監督を務める川村元気くんと、企画部長の臼井(央)が同期で、僕とも同世代で、彼らがヒットメーカーとしてたくさん映画を作って、僕はドラマの世界で頑張る中で定期的に会ったりしてる友人でもありました。

そんな中で、僕もまたいつか映画をやりたいなという思いは心のどこかにあったんです。やっぱりフィクションの世界では、予算もスケジュールも規模感も最高峰だし、最終到達点ではないかという思いがありました。ただ、そんなことはあまり日常では考えず連続ドラマの制作にのめり込んでいたんですけど、あるとき「東宝に来ない?」と急に誘われまして。当時は東宝も中途採用も募集してなかったし、テレビ朝日ではとても良い環境で仕事させてもらっていて、全く不満がなかったので、その選択肢も考えたことがなかったんです。いろいろ話していくうちに、30代後半で40代を迎える前に、「まあ、ターニングポイントなのかな」と思って勢いで決めてしまいました(笑)

――連続ドラマはテレビの醍醐味かと思うのですが、そこでの挑戦はやり切ったという感覚もあったのでしょうか。

テレビドラマが70年代、80年代、90年代と黄金時代を迎えて、ある種の成熟を迎えた先にグローバル配信が出てきたという中で、予算とかコンプライアンスとか、視聴率の考え方が変わったりと、今、連続ドラマを作ってらっしゃる皆さんはすごくシビアな環境で頑張られてると思うんです。そうした中で、僕は民放の連続ドラマの環境で、作り方から変えて挑戦するというのを、『dele』でやり切った感がすごくあったのが正直なところでした。これ以上のことは自分レベルだけではなかなかできないかなと。大河ドラマはやってみたいですけど、それもなかなか難しいので(笑)。自分が大好きな映画という、ドラマとは違ったシビアな世界で、新しい挑戦をしてみたかったというのがシンプルに大きかったです。

――そして実際に映画に移られて、環境としてはいかがですか?

映画ってテレビが登場して1回斜陽産業になって、市場としては成熟してしまった世界だと思うんですけど、逆に今、劇場で観る映画の良さというところが際立ってきていると思うんです。スマホにも触れない状態で、そこでしかない体験価値に全身で浸れるということは、最高峰のエンタテイメントなのではと思います。それを今年一番証明したのは『トップガン マーヴェリック』ですよね。僕、公開初日に観て、感動しすぎてベストな環境の劇場を探して3回観ましたけど(笑)、映画にしか生み出せない価値が、そこにあると思ったんです。しかも、世界とつながっていて、日本だけじゃないところに当たり前に届けられる。映画ってその成り立ちと歴史からして、世界中の映画監督が互いに影響を受け合いながら作っていくという元々がグローバルなアートフォームなので、そういう意味でもやりがいがあります。

それと、映画は歴史的にみても、アート、音楽、ファッション、建築、すべてを最高レベルで入れられる総合芸術なので、いろんなクリエイターが、最後は「映画を作りたい」って言うんですよ。トム・フォードがファッションデザイナーでありクリエイティブディレクターとしてあそこまでグッチで上り詰めた後に、映画がやりたくて『シングルマン』を撮っていますし。映画にはそういうあらゆるクリエイターを惹きつける普遍的な魅力があって、今やらせてもらってそれを体感しています。

――先ほど言っていた“物語の力”というのを、映画においても変わらず意識されて制作されているのでしょうか。

口で言うのは簡単なんですけど、個人的にはやっぱりこれが一番大事だと思いますね。“物語の力”って何なのだろうとずっと考えながら作り続けていますが、自分の中の結論としては「あらゆる人たちの感情を動かすことができる力」なんだと。それは、今を生きて自分たちが日々見たり感じたりすることの延長線上で、あらゆる出会いの中から見つかっていく、誰にでも開かれた普遍的なものだからだと思うんです。

僕はプロデューサーとしてはとても運がよくて、連続ドラマのときから今に至るまでほとんど原作ものをやったことがなくて、脚本家の方と「どんなオリジナルの物語を作りましょうか」ということを当たり前でやらせてもらえました。オリジナルで企画を通せる力というのは、やっぱり作家さんと題材と物語の力にあるので、そういう方々とご一緒しながら、映像の世界からオリジナルでやるべき物語というものを探し続けて作っていくというスタンスを、すごく大切にしたいと思ってやらせてもらっています。

■いかにクリエイティブに集中できる環境を用意できるか

――「プロデューサー」と言ってもいろんなタイプの方がいらっしゃいますが、山田さんは脚本家さんと一緒に作り上げていくスタンスですか?

そうですね。基本的には作家さんがこの世界から物語を生み出すすごい力を持ってらっしゃるので、僕は企画を作っていくプロセスでは文芸編集者に似ているスタイルかもしれません。いろんな作家さんのそれぞれの作家性に向き合いながら、今の世の中で一番題材がマッチしているもの、これを描くべきではないかというのを一緒に探して、その物語を作るためのベストな環境を整える。ゼロイチで作るところに一緒に立ち会っているので、そこで何がその物語に足り得るものかというところは、一番力を入れてやらせてもらっています。

――これまでを振り返って、特に印象的な脚本家の方を挙げるとすると、どなたになりますか?

本当にゼロから2人で物語を一緒に作らせていただいたという意味で、遊川和彦さんですね。『はじめまして、愛しています。』『ハケン占い師アタル』を一緒に作らせていただいて、これも僕の中ではとても思い入れのある作品です。日本の連ドラ史で、『GTO』『魔女の条件』『オヤジぃ。』『家政婦のミタ』など、視聴率30%超えのすごい作品を作り続けてこられた大ベテランの遊川さんも、クリエイティブファーストの姿勢をいまだに変えていらっしゃらない。

それは小栗旬くんも、山田孝之くんも、金城一紀さんも、是枝裕和さんも、山崎貴さんも、ある種の結果を出されている方々はどんなフィールドであれ、みんなそうなんですけど、今ってクリエイティブ以外の会社の事情とか政治的な事情とか、ビジネス周りのところのボリュームが増えすぎちゃってるところがあって。大変だし大事な仕事なんだけど、いかにそこを感じさせずにクリエイティブに集中できる環境を用意できるかがプロデューサーの勝負のしどころだと思うんです。お客さんに関係あるのは、クリエイティブの部分だけなので。

――その「クリエイティブ以外のビジネス周り」において、テレビと映画の違いはどうでしょうか?

日本のテレビってドラマだけじゃなくて、バラエティもスポーツも報道もある総合編成じゃないですか。免許事業としての社会的責任も非常に大きい。その中で視聴者や芸能界やスポンサーなどあらゆる方面に点じゃなくて全体の面で向き合って、かつ24時間の枠を埋めなきゃいけないということになると、すごくいろんな要素が絡み合ってくる。純粋にドラマのクリエイティブだけじゃない次元でいろんなことを対応していかないといけないので、すごく複雑なんです。だから、知恵を絞りながらすごいコミュニケーションスキルを持ってしても、クリエイティブとビジネスのバランスがすごく難しいと思います。

一方で映画に関して言うと、お客さんにお金を払って観てもらえるかどうかがすべてなんです。作品をゼロイチで立ち上げて、そのプロダクトをどうやって売るかに集中するので、作ることと宣伝の重要性が同じレベルで要求されるイメージですね。この2点でどれだけ最高のプランニングができるかというところに終始している気がするので、もはやビジネスという意味においてもクリエイティブファースト=観客ファーストに徹底しないと生き残れない、テレビとは違った意味で非常にシビアな世界だと思います。