第一生命保険は3月11日、第36回「大人になったらなりたいもの」アンケートの調査結果を発表した。調査は2024年12月、全国の小学生(3〜6年生)・中学生・高校生3,000人を対象にインターネットで行われた。

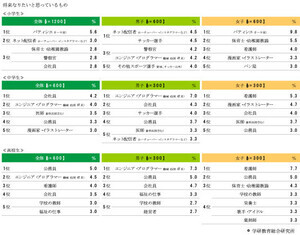

大人になったらなりたい職業ランキング、小学生男子のトップ3は、1位「会社員」、2位「YouTuber/動画投稿者」、3位「野球選手」となり、「野球選手」が4位の「サッカー選手」人気を逆転し、2020年にインターネット調査へ移行してから初めて「野球選手」がベスト3に。「憧れの人」を聞いたところ、1位の「大谷翔平選手」をはじめプロ野球選手の名前が最も多くあがるなど、再び野球人気が高まっているよう。

一方、女子のトップ3は、1位「パティシエ」、2位「会社員」、3位「漫画家/イラストレーター」という結果に。続いて「医師」が4位となり、5位には、昨年10位の「歌手/アイドル」がランクアップした。

「憧れの人」でも男女問わずSnow ManやNiziUといったアイドルや、Ado、Mrs.GREEN APPLEなどアーティストの名前も多数挙がったのに加え、『推しの子』のキャラクターを挙げる人も。「推し活」が当たり前になっていることを実感する結果となった。

中学生のランキングでは、男女ともに「会社員」(男子1位、女子1位)、「公務員」(同2位、3位)がトップ3にランクイン。中学生男子の3位は「Youtuber/動画投稿者」、次いで4位「ゲームクリエイター」、5位「ITエンジニア/プログラマー」と続き、デジタルネイティブな世代らしいIT関連の職業が上位に。また、「建築士」が初めて7位にランクインした。

一方女子は、「漫画家/イラストレーター」が3年連続で2位にランクイン。憧れの人に関する質問では、漫画家だけでなくイラストレーターの名前も。Youtubeに投稿される楽曲にイラストをつけたり、Xへ作品を投稿する等、イラストレーターの活動の幅が広がっていることが人気の背景にあるよう。

また、前回に引き続き医療関係の職業の人気も高く、5位に「薬剤師」、6位に「看護師」がランクインする結果となった。

高校生のランキングでは、男女ともに1位「会社員」、2位「公務員」という結果に。男子の3位は「ITエンジニア/プログラマー」、次いで4位「学者/研究者」、5位「ゲームクリエイター」と続き、初めて「社長/起業家」が6位にランクインした。

その職業になりたい理由を聞くと、全体で「好きだから」が最多に。加えて、高校生では「収入が良さそうだから」「働きやすそうだから」の割合が増えるものの、Youtube等のSNSで若い起業家を身近な存在として感じているα世代は、自分の好きなことや夢中になれることを仕事にするのが当たり前になっていくよう。

一方、女子の3位は「看護師」。高齢化の進行に伴い、看護師の需要は引き続き増大していくことが見込まれる。また、女子の「なりたい理由」では、「好きだから」「人の役に立ちたいから」「収入が良さそうだから」の順に優先度が高く、「看護師」も働く場所や時間の選択肢が広がれば引き続き人気の職業となることがうかがえた。

次に、憧れの人を教えてもらったところ、「大谷翔平選手」(163票)がダントツの1位となった。次いで、2位「お父さん」(124票)、3位「お母さん」(102票)、5位「両親」(60票)と続き、身近な家族を挙げる人が多い結果に。また、4位には「HIKAKIN」(81票)がランクイン。

属性別に分類すると、「スポーツ選手」(23.9%)が最も多く、次いで「家族」(23.3%)、「歌手/アイドル」(10.4%)、「YouTuber」(10.1%)、「俳優・声優」(6.7%)が上位に。スポーツ選手や家族に加え、ゲーム実況や歌い手などYouTuberを挙げる人も多く、子どもの頃からSNSが身近なα世代の特徴がよく表れた結果となった。

今回の調査ではさらに、回答者の保護者にも「大人になったらなりたかった職業」を聞いた。その結果、お父さんのランキングでは、「野球選手」が1位に。少年野球のチームに所属していた人も多かったほか、毎日テレビ中継があり、それぞれの世代のスター選手に憧れてという人も。以下、2位「会社員」、3位「公務員」、4位「サッカー選手」、5位「運転士/ドライバー」となった。

一方、お母さんのランキングでは、「幼稚園の先生/保育士」が1位に。調査対象となったお母さんの平均年齢は45歳で、ちょうど第1回調査(1989年)の頃に小学生だった年代。当時も「保育園・幼稚園の先生」が1位であったことから、その後も長きにわたり上位にランクインする人気の職業であるよう。

また、4位「看護師」と回答した人の中には、実際に医療関係の仕事に就いている人も。さらに、そのお子さんも母親に憧れて「看護師」を志していると回答していることから、親という身近な人たちの働く姿を、子どもたちがしっかりと見つめていることがよく分かる結果となった。