帝人ファーマは1月27日、「家族となおそう睡眠時無呼吸」疾患啓発イベントを開催した。関係者は「睡眠時無呼吸症候群(以下、SAS)に関する正しい知識を広めることで、患者さんを取り巻くご家族や周囲の方の協力による早期発見・予防を促していきたい」と狙いを語る。ゲストとして佐々木健介さん、北斗晶さんが招かれた。

■SASとは?

SASは、睡眠中に無呼吸状態が繰り返される疾患。高血圧、糖尿病、心血管障害といった生活習慣病のリスクを高めるだけでなく、脳卒中や脳梗塞の発症リスクを3.3倍にも引き上げる可能性が指摘されている。しかし症状が睡眠中に現れるために本人が自覚することは難しく、多くの患者が正しい治療を受けていない現状がある。帝人ファーマの酒井康文氏は「日本における潜在患者数は940万人以上で、30~60歳の約7人に1人がSASに罹患しているとの報告があります」と警鐘を鳴らす。

SASの治療方法としては、CPAP(持続陽圧呼吸療法、シーパップ)、マウスピース、外科的治療法などが一般的。しかしCPAP治療者数でみると2022年の段階でも73万人にとどまり、まだ充分な数に達していない。

そこで帝人ファーマでは、SASを疑いつつも医療機関で受診していない人を対象にしたアンケート調査を実施。その4割から「家族や知人から診療を勧められれば受診を検討する」という回答が得られたため、SASの疾患啓発キャンペーンを実施した。

続いて久留米大学 学長の内村直尚氏は、20歳以上の日本人男性2,667名、女性3,035名に聞いた2019年実施のアンケート調査について紹介。それによれば、約3割の人は日中に眠気を感じているという。「その背景には、睡眠障害の可能性があります」と内村氏。

医学的には、ひと晩(7時間)の睡眠中に10秒以上の無呼吸が30回以上ある、もしくは1時間あたり5回以上ある場合にSASと診断される。では、どんな人がSASになりやすいのだろうか? 内村氏は「あごが小さくて下顎が後方に引っ込んでいる人は気道が狭い。欧米人に比べてアジア人は下顎の発達が悪く、そのため日本人は無呼吸になりやすい体質と言えます」「首が太い、首が短い人は脂肪もつきやすく気道が狭まる」「舌、舌の付け根が大きい、扁桃が肥大している人も注意です」「あとは肥満。20歳の頃より10~20kgくらい体重が増えた人はSASのリスクが上がっています」と説明する。

SASにより質の良い睡眠がとれなくなると、日中には過度な眠気が襲い、仕事の能率が上がらなくなり、記憶力も判断力も鈍る。また性格も抑うつ的な状態になりがちになる。ここで内村氏は、2010年代に国内で起きたバス・トラックによる4つの重大事故を紹介。いずれのケースでも、ドライバーにSASの症状が確認されたことを明かした。

SASは簡易検査で調べることができる。手と顔にセンサーをつけ、眠っている間の呼吸と血液中の酸素(濃度)の状態を測ることで評価できるという。内田氏は「もしSASを疑ったら、まずは医療機関を受診して医師とご相談ください。適切な治療を行うことで、心身の健康を保てますし、日常生活のQOLが改善します」と呼びかける。

SASは、患者自身が罹患に気づきにくいのが特徴。では家族は、どうやって本人に受診を促したら良いのだろう? イベントには大阪大学の准教授で公認心理師の平井啓氏が登壇し、患者の心理に配慮した効果的なコミュニケーション方法を紹介した。そのポイントとなるのは「本人目線に立ち、治療を行えばどんなメリットがあるのかを伝える」「いま受診しないことによる将来の損失をイメージさせる」「手続きの一部を家族が代行するなどして本人の行動を促進する」など。怒ったような口調で説得すると逆効果になることも指摘した。

■息子に指摘されたのは……?

トークセッションには、佐々木健介さんと北斗晶さん夫妻が参加した。北斗さんは、家族旅行のときに息子から「2人ともいびきがすごかったよ」と言われたことを覚えており「まさか自分までいびきをかいているとは思いませんでした。ショックだった」と苦笑いする。健介さんも「よく家族から指摘されるので自覚しています。ただ自分では気づけないものですよね」とコメント。

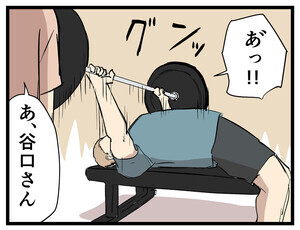

ここで内田氏が、あらためてSASについて説明した。前述の「日中に過度な眠気が襲う」などのほか、夜間頻尿になる、朝起きたときに身体の疲労感が抜けていない、口の中が乾いている、といった症状も起こるという。これを聞いた健介さんは「いま先生に言われたこと、すべて当てはまっているんですけど」と困り顔。スマートフォンからセルフチェックできることを教わると、2人で一緒に受診した。気になる、その結果は……?

診断の結果、2人はそろって「SASの兆候があります。医療機関の受診をお薦めします」と出た。健介さんは「SASを治療しなくちゃ、と思いました。きちんと治療して、パフォーマンスの上がった自分を見てみたい」と話す。また北斗さんは「夫婦はもちろん、自分の両親のSASも心配しなくちゃ、と思い始めています。大切な人に受診を薦める方法も学んだので、穏やかに伝え合うことをしていきたいと思いました」とまとめた。