不妊治療は、肉体的・精神的負担に加え経済的負担の大きさが課題ですが、2022年4月より保険の適用対象となり窓口負担は3割になりました。保険適用から2年が経過したいま、現場ではどのような変化が起きているのでしょう。

フェリング・ファーマが主催した「メディア向け不妊治療啓発セミナー」において発信された、不妊治療を取り巻く現状の課題や目指すべき未来についてレポートします。

■2022年4月から不妊治療が保険適用に

厚生労働省が発表している「不妊治療の実態に関する調査研究」(2021年度)によると、「不妊治療を行い妊娠するまでに支払う費用の限度額」として最も回答が多いのは「5,000円未満」で全体の約30%、平均値でみると約32万円という結果に対し、1周期あたりでかかる治療費の最頻値は、人工授精で1万円以上2万円未満、体外受精で30万円以上40万円未満、顕微授精で50万円以上60万円未満となっており、大きな乖離があることがわかります。

しかし2022年4月にそれらの治療が保険適用となり、治療開始時点で43歳未満の女性という条件を満たせば、窓口での負担額は3割(※)となりました。保険適用から2年経ち、現場ではどのような変化が起きているのでしょう。

(※)40歳未満で最大6回まで、40~43歳未満で最大3回まで

■保険適用が受診促進につながっている

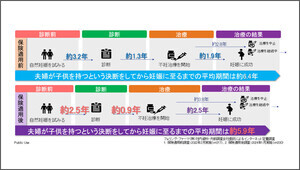

フェリング・ファーマが実施した調査によると、「子どもを持つ決断をしてから妊娠に至るまでの平均期間」は保険適用前が6.4年(2022年)なのに対し、適用後は5.9年(2024年)に短縮、「自然妊娠を試みてから診断をするまでの期間」でみると半年以上短くなっていることから、保険適用が不妊治療の受診促進につながっている様子がうかがえます。

さらに、日本産婦人科学会が不妊治療を実施している医療施設に対し2023年に行った調査においては「初回ART(体外受精・顕微授精など)の年齢が若年化した」の回答が半数以上みられたといい、適用前よりも早い段階で受診を検討する傾向がみられます。

しかし一方、妊娠を望む人にとって重要な「AMH」についての認知度は保険適用前後であまり変化が見られず、不妊や不妊治療に対する誤った理解をする人の割合も変わらないことなど、不妊や不妊治療に関する知識が不十分である現状が報告されました。

■妊娠を希望する人はまず「AMH測定」を

セミナーに登壇した絹谷産婦人科院長 絹谷正之医師は、「AMHを測定することで、妊娠できる期間があとどれくらい残っているのか推測できるので、より個々に合った不妊治療を進めていくという上で非常に大切な検査」と話します。

AMH(抗ミュラー管ホルモン)とは、卵胞で産生されるホルモンを指します。女性の体内にある卵子の数は産れる前(母体の中にいるとき)が最も多く、加齢とともに年々減少していきますが、その数は年齢だけで推測できるものではなく個々で異なります。血中のAMH濃度の値から卵巣予備能・卵子数を推測するのがAMH検査(血液検査)で、この6月から一般不妊治療でも保険適用となりました。

不妊治療を行う場合、タイミング療法→人工授精→体外受精……と、それぞれ約6周期でステップアップをしていく形が一般的とされていますが、全ての人にこの流れが適切ということではなく、その判断をするための重要指標のひとつがAMH値です。

日本産婦人科学会の調査結果によると、女性の加齢とともに妊娠率・生産率は低下しており、特に35歳を過ぎると急激な低下がみられます。ここには加齢とともに卵子の数・質が低下することが関わっていますが、絹谷医師はAMH値を世代別に比較したデータを引用し、同じ年齢でもAMHの数値にばらつきがあることを指摘、「将来的に妊娠を望む方にとって、自分のAMH値を早く知ることが重要」と強調しました。

■妊孕制の教育、企業のサポートが求められる

続けて石渡産婦人科病院院長 石渡勇医師が登壇し、日本における少子化問題の要因や必要な対策を話します。

生殖補助医療による出生児数は年々増加しているのに対し全体の出生児数は減少傾向が続きます。このような少子化の進行は社会経済に多大な影響を及ぼす国民共通の困難として、「希望出生率1.8」を目標とした施策「少子化社会対策大綱」が2020年5月に閣議決定されました。不妊治療の負担を軽減し出生数を上げていくことは、妊娠を望む個々人のみならず、国全体の少子化問題を考える上で欠かせない取組みです。

石渡医師は少子化対策について、学校教育における性教育の適正化、中でも妊孕性(妊娠するための力)に関する教育を15歳までに完了することの必要性を説明しました。

「結婚すればいつでも妊娠するということではなく、年齢や個々人の体の状態により妊孕性は異なること、不妊治療をする場合はそれらを総合的にみた上で個別に治療方針が成り立つことの伝達を、包括的性教育の中でぜひ進めてほしい」と話しました。

さらに、不妊体験者による、不妊体験者のためのセルフサポートグループとして活動するNPO法人Fine(ファイン)理事長の野曽原誉枝氏は「不妊治療と仕事の両立」における課題を指摘します。

同社が行った調査では、不妊治療者の約95%が仕事と両立をしている状況でありながら、不妊治療に対するサポートが「ある」と回答した人は20%に未満にとどまるといいます。

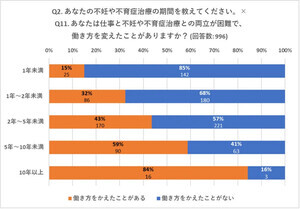

さらに、「急に・頻繁に仕事を休むことが必要」「職場で不妊や不育症治療に対する理解を得づらい」といった治療の負担を理由に「働き方を変えた」という人が約40%にのぼる現状について、治療者本人のキャリア断絶ということに加え、企業にとっても人材の損失だと警告し、企業や職場における不妊や妊娠への理解、仕事と不妊治療が両立できる制度や風土の醸成、当事者のメンタルケアの必要性を訴えました。

保険適用により不妊治療の受診促進がみられる一方、まだまだ改善すべき課題が多いことがわかりました。妊娠を望む人の負担を軽減する環境づくり・バックアップ体制を整えるために、まずは私たち一人一人が妊娠・不妊治療に関する正しい知識を得ることが求められています。