オンライン・ピル処方サービスの「スマルナ」を運営をしているネクイノは、今年の4月に公開した「ピルファクトブック2024」のテーマに沿ったメディア勉強会をこのほど開催した。

本勉強会では、ネクイノ代表取締役であり薬剤師・経営管理学修士でもある石井健一氏と西條婦人科往診クリニック院長の西條良香氏が登壇。日本におけるピル(経口避妊薬)の普及状況やそのリスクなどを解説した。

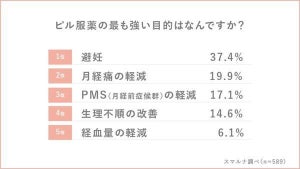

「ピルファクトブック2024」は、高い避妊効果や月経痛緩和などに効果をもたらす"ピル(経口避妊薬)"に関するデータをまとめたもので、スマルナの公式サイトにて無料で公開されている。

低用量ピルってどんな薬なの?

西條氏によると、超低用量ピル/低用量ピルは排卵を抑える・子宮内膜を薄くする効果があり、この2つのメカニズムは避妊・月経困難症改善、月経前症候群(下腹痛や吐き気、疲労、脱⼒感、イライラなど)のいずれにも効くという。また、生理痛改善や経血量の減少、ニキビの改善も期待できるとのこと。

一方で、副作用があることも忘れてはいけない。むくみをはじめ、めまいや片頭痛、眠気など重篤ではないものをはじめ、血栓症といった重篤な副作用がある。

血栓症のリスクは、低用量ピルを服用している女性は服用していない女性に対して、3~3.5倍に高くなるとの報告があるが、アメリカの複数機関(アメリカ産婦人科学会、アメリカ食品医薬品局)によれば、血栓症の発生頻度は低用量ピルを服用していない人で年間1万人あたり1~5人、服用している人で3~9人と絶対リスクは低いとされている(※)。

※日本産科婦人科学会/日本女性医学学会 OC・LEPガイドライン2020年度版

また西條氏は「自身の努力である程度、血栓症リスクは下げられる」と説明。そのポイントとして、「タバコ」「体重」「基礎疾患」の3つを挙げ、生活習慣を改善する、定期的に検査を受けるなどのリスクマネジメントをし、情報を医師と共有することで安心した服用につながるという。

脱ピル後進国? 日本での普及率

そもそも経口避妊薬としての低用量ピルは、1960年に世界で初めてアメリカで承認された。それから遅れること約40年。日本では1999年に9社16品目の低用量ピルが初めて承認された(※)。

※参考文献:厚生労働省. ”低用量経口避妊薬(ピル)の承認を「可」とする中央薬事審議会答申について”.

-

主要国の低用量ピル承認年月日の比較 ※参考文献:3 バイエル薬品株式会社. ”トリキュラー”. バイエルファーマナビ./4 あすか製薬株式会社. “経口避妊剤 アンジュ21錠”. あすか製薬株式会社 医療用医薬品情報サイト./5 Health Products Regulatory Authority. “Summary of Product Characteristics”. Health Products Regulatory Authority./6 LAKEMEDELSVERKET. “Trionetta 28 dragerad tablett”. lakemedelsverket.se. /7 Drugs.com. “Generic Triphasil-28 Availability”. Drugs.com./8 HAUTE AUTORITE DE SANTE. “COMMISSION DE LA TRANSPARENCE Avis 22 février 2017 ”. HAUTE AUTORITE DE SANTE.

ここまで承認が遅くなった理由として、西條氏は次の2点を挙げた。

「1つが、儒教的な思想に縛られていることですね。女性は貞操を守らなければいけない、一方で男性は跡継ぎを作らなければいけない。言い方は悪くなりますが、低用量ピルを使うとなると、何人とでも性行為ができるようになる。それは儒教的な考えからすると"貞操を守らない"ということになる。だからダメっていう考え方があったことは否めません」

続いて、2つ目の問題点として「国の政策」を挙げた。

「海外でいけたから、そのまま日本にスライドさせて大丈夫なのかという問題がありました。人種が違う、体重差があるなど、データ的に(日本人とは)違ったもの。それで万が一(日本で)問題が起きた場合、責任問題となってしまいます。その責任を取りたくないという、一部の考え方があったからだと思います」と、承認が遅れた理由を説明。

併せて、当時は低用量ピルのニーズが少なかったという時代的背景もひとつの要因になった、と付け加えた。

では近年、日本ではどの程度、低用量ピルが普及しているのか。「ピルファクトブック」にて紹介されているデータによると、国内の生殖女性人口(15~49歳)における服用率は年々上昇傾向にある。

2018年以降の市場データによると、低用量/超低用量ピルの推定服用率(出荷量を対象人口で除して服用率を推測)は、2018年が3.2%、2022年には6.1%と、5年に満たない期間で推定服用率は約2倍に増加。

服用率上昇データからも石井氏は「2018年(ネクイノ)にサービスを始めた時は"ピル後進国"と言い方をしていたんですが、すでに6パーセント、7パーセント近い服用率が出てきているので"脱ピル後進国"と言ってもいいのではないでしょうか」と提言した。

なぜここまで広まった?

ではここまで広まった理由とは?

ファクトブックによると、2004年~2023年の約20年間で低用量ピルや月経などに関するワードがメディアで取り上げられる機会は約10倍に増加。低用量ピルの避妊効果や、月経に伴う不快症状(PMSや月経痛など)の改善効果が期待できることがより広く認知され、低用量ピルの需要が高まったといえるだろう。

また、2015年より実質、オンライン診察の規制緩和が行われたことも普及要因のひとつ。この規制緩和はコロナ禍の2020年に大きな転換期を迎え、初診からオンライン診察が実施できるように。これによって必要とする人々が低用量ピルへよりアクセスがしやすくなったという。

ピル普及による懸念点とは? 少子化になるの?

厚生労働省の人口動態統計によると、2016年に日本の出生数は100万人を割り、2022年には77万人と少子化は加速の一途をたどっている。

社会問題として取り沙汰されている少子化だが、ピル承認時には「ピルを認めれば人口増加政策に反するのでは」と言った意見が挙がったという。

だが、国立社会保障・人口問題研究所が発表した出生動向基本調査(2015年)によれば避妊実行中の夫婦のうちピルを用いている割合はわずか2.3%。2015年の合計特殊出生率は1.45であり、日本においては低用量ピルが普及することなく超少子化になったことを指し示している。

-

日本における合計特殊出生率とピル服用率の年次推移 ※参考文献:16 United Nations. ”World Contraceptive Use 2019”. United Nations./17 World Bank. ”World Development Indicators”. World Bank.

また、勉強会の中では諸外国のデータにも触れた。

「ピルが普及している国が、ピルの普及率が伸びていくことによって少子化がどうなったのか。基本的には、ピルの服用率が変わっても合計特殊出生率にほとんど影響を与えてないことがわかります(ピルファクトブックより)。なので、ピルを飲んで少子化というよりは、社会要素の方が圧倒的に大きいので単純にピルの普及率と少子化の議論にはしない方がいい」と石井氏は指摘した。

-

北アメリカ・中国・ドイツ・イギリス・フランスにおける低用量ピル服用率と合計特殊出生率の散布図 ※参考文献:17 World Bank. ”World Development Indicators”. World Bank./18 United Nations. ”World Contraceptive Use 2022”. United Nations.

そのほか、近年増加傾向にある梅毒などの「性感染症(性行為およびそれに類する行為で移る感染症)」との関係性も語られた。

西條氏は、性感染症を防ぐにはコンドームの使用が重要だと説明した上で、避妊効果のある低用量ピル服用によって、性感染症を防ぐコンドームをつけなくなることが懸念点として考えられるとした。

さらに、子宮頸がんの原因のひとつと言われる「HPV(ヒトパピローマウイルス)」への感染リスクも上がるため、子宮頸がんになりやすくなるといったリスクも西條氏は指摘。

これらのリスクに対し、石井氏は「クローズドな関係であれば、コンドームが選択肢のひとつでいいわけですが、オープン(不特定多数)な関係性の中に行く場合は、しっかりセーフセックス(性感染症などに感染するリスクを減少させながら行う性行為)を考えなければいけない」と付け加えた。

効能だけでなくリスクを理解した上で、私たちはどうするか選択をしていく必要がある。

"脱ピル後進国"と言われる日本。だが、普及とともにユーザー側も正しい知識を身に着けていかなければならないであろう。

※いずれのデータも「ピルファクトブック2024」より