8月はインターンシップ・仕事体験に参加する学生が増える時期。今年は、インターンシップの定義が改正されて学生の注目度がアップしたせいか、例年以上に参加割合が増加しています。

今回は、定義が改正されたインターンシップに参加する際に注意すべき点について解説します。

インターンシップの定義はどこが変わった?

「採用と大学教育の未来に関する産学協議会」により、インターンシップが「学生のキャリア形成支援活動」として4つの類型に整理されました。

短期間に仕事研究が進む「オープン・カンパニー(タイプ1)」、教育プログラムの「キャリア形成(タイプ2)」、5日間以上の就業体験を伴う「汎用的能力・専門活用型インターンシップ(タイプ3)」と「高度専門型インターンシップ(タイプ4)」の4つで、"インターンシップ"という名称が使用できるのは、タイプ3とタイプ4のみとなりました。

一般的な就活生が参加するプログラムは、「オープン・カンパニー(タイプ1)」と「汎用的能力・専門活用型インターンシップ(タイプ3)」が中心となりますが、タイプ3については、インターンシップ参加時の情報を採用選考に利用することが可能となっているので注意が必要です。

採用選考直結型のインターンシップに参加する際の注意点

「学生のキャリア形成支援活動の4類型」のなかで、タイプ3とタイプ4については、インターンシップを通じて取得した学生情報を採用活動で活用することを募集要項などに明示することが定められています。

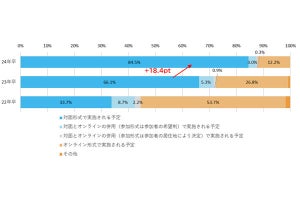

ところが、「マイナビ 2025年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(8月)」によると、「採用選考に利用されると伝えられなかった」(16.0%)、「事前に知らされることはなかった(参加後に知った)」(8.2%)など、事前に告知がないケースがあったことがわかっています。

この点については企業側への啓蒙が求められるところですが、タイプ3やタイプ4のインターンシップに参加する学生は、自分の情報が採用選考に利用されるかどうか事前にしっかり確認するようにしましょう。

-

インターンシップ(タイプ3・4)参加時の情報を広報活動開始後に採用選考に利用することについて企業からどのように伝えられたか 出典:「マイナビ 2025年卒 大学生インターンシップ・就職活動準備実態調査(8月)」より

これらのインターンシップは採用に直結する可能性があるからと、企業からの評価を意識してしまいがちですが、くれぐれもインターンシップに参加する本来の目的を忘れないように。就業体験を通じて仕事に対する理解を深め、自分の職業適性をしっかりチェックしましょう。

また、タイプ3やタイプ4のインターンシップばかり狙って応募することも要注意です。

これらのプログラムは最低でも5日間以上の就業体験を実施することが定められているので、企業側の受け入れ人数にも制限があり、インターンシップの選考倍率も高くなります。

タイプ3やタイプ4のプログラムばかりでなく、短期で実施されるオープン・カンパニー(タイプ1)も積極的に活用して、視野を広げて業界研究、企業研究することを心がけましょう。