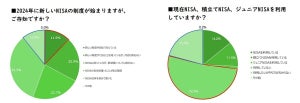

2024年から始まる「新NISA」。これまでとどのような点が変わるのか、気になっている方も多いのではないでしょうか。そこでこの記事では、新NISAの仕組みや現行のNISAとの違い、メリット・デメリットを詳しく解説します。また、現行NISAの概要もまとめましたので、「そもそもNISAがよく分からない」という人もぜひ参考にしてください。

■NISAってどんな制度?

NISAとは、2014年から始まった「少額投資非課税制度」の略称です。通常、株式や投資信託などの金融商品に投資すると、それらを売って得た利益や受け取った配当に対し、約20%の税金がかかります。しかし、「NISA口座」内でこうした金融商品を購入すると、そこから得られる利益が非課税となるのです。

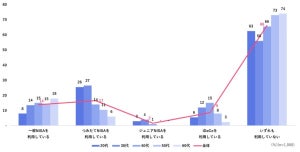

なお、現行のNISAには、3つの種類があります。1つめはいわゆる「一般NISA」で、株式や投資信託等を年間120万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。

2つめは「つみたてNISA」というもので、「長期・積立・分散投資」に適した一定の投資信託を積立投資で買い付けます。つみたてNISAの場合、これらの投資信託を年間40万円まで購入でき、最大で20年間非課税で保有できます。

3つめのNISAである「ジュニアNISA」は子ども用のNISAで、将来の教育資金などを用意する目的で活用されています。ジュニアNISAは、株式や投資信託等を年間80万円まで購入でき、最大5年間非課税で保有できます。ただし、ジュニアNISAは制度の廃止が決まっており、新規の口座開設は2023年までで、2024年以降は新規購入できないことになっています。

■新NISAとは? 現行制度との違いは

2024年1月から開始する新NISAは、これまでのNISAがバージョンアップしてより長期的な非課税投資が可能になります。新NISAのポイントを1つずつ見ていきましょう。

-

新しいNISAと現行制度の違い(金融庁ウェブサイト「新しいNISA」より)

1.「つみたて投資枠」と「成長投資枠」が創設される

新NISAでは、現行のつみたてNISAにあたる「つみたて投資枠」と、現行の一般NISAにあたる「成長投資枠」の2つが創設されます。これまで、つみたてNISAと一般NISAは併用ができず、どちらかを選ぶ必要がありましたが、新NISAではつみたて投資枠と成長投資枠を同時に利用できるようになります。

つみたて投資枠では、現行のつみたてNISAと同様、「長期・積立・分散投資」に適した一定の投資信託が購入できます。一方、成長投資枠では、一部除外があるものの、投資信託と上場株式のほとんどが購入可能です。

つまり、非課税で投資できる商品の幅がこれまでよりずっと広がるのです。

2.年間投資枠が拡大する

新NISAでは、年間の投資枠も大幅に拡大します。つみたて投資枠は年間120万円まで、成長投資枠は年間240万円まで非課税投資でき、さらに両者は併用できるため、年間の投資枠は合計で360万円になります。

つみたて投資枠はつみたてNISAの3倍、成長投資枠は一般NISAの2倍ですので、新NISAでは、非課税で投資できる金額が大きく増えたことが分かります。

3.1,800万円の「生涯投資上限額」が設定される

新NISAでは、年間投資枠とは別に、合計1,800万円の「生涯投資上限額」が新設されます(そのうち成長投資枠は1,200万円まで)。これまでのNISAには生涯投資上限額という考え方はなく、一般NISAは「年間120万円×5年間=600万円」、つみたてNISAは「年間40万円×20年間=800万円」が上限でした。

つまり、現行のNISAと比べ、新NISAは非課税で投資できる合計額が大幅に増えるのです。

さらに、新NISAは「簿価残高方式」で管理されるため、NISA口座内で購入した金融商品を売却すると、売却した分の「簿価(資産の評価額)」の枠が復活し、再利用できます。

たとえば、毎年新NISAで金融商品を購入し、その購入金額が1,800万円に達したとしても、それらの金融商品を全て売却すれば、再度1,800万円分の非課税枠が使えるようになります(枠の復活は売却の翌年)。

これまでのNISAでは、途中で売却したとしても限度額が増えることはありませんでしたので、非課税枠の復活は新NISAの大きな特徴の1つといえるでしょう。

4.制度が恒久化する

現行のNISAについては、一般NISAは2023年末まで、つみたてNISAは2042年末までの制度となる予定です。それに対し、新NISAではこうした期間制限がなく、恒久的な制度になります。そのため、期限を気にすることなく、いつでも好きなタイミングで始められます。

5.非課税保有期間が無期限になる

これまでのNISAの非課税保有期間は、一般NISAで5年間、つみたてNISAで20年間と制限されていました。たとえば、一般のNISAですと、5年後にはNISA口座で保有していた金融商品を売却するか、課税口座に移さなければなりません。

もしくは、「ロールオーバー」といって、5年間の非課税期間が終了した金融商品を翌年の非課税投資枠に繰り越して非課税期間を延長する方法もあり、これらのうちいずれかを選択する必要がありました。

しかし、新NISAでは、非課税保有期間がつみたて投資枠、成長投資枠ともに無期限化するため、これまでのような手続きを行わずに済むのです。生涯投資上限額の1,800万円までなら、いつまでも非課税枠を持ち続けることができますので、使い勝手が格段によくなります。

■新NISAのメリット・デメリット

現行のNISAからさまざまな点が改良された新NISA。そんな新NISAについて、改めてメリットを確認するとともに、どのようなデメリットがあるのかも見てみましょう。

<新NISAのメリット>

新NISAの大きなメリットとして、つみたて投資枠と成長投資枠を併用できる点が挙げられます。これまで、「まずは少額からでも積み立てられるつみたてNISAを運用していた」という人も多いでしょう。

しかし、投資に慣れてきたところで、「手元のまとまった資金で他の投資にもチャレンジしたい」と思っても、つみたてNISAから一般NISAへの変更は手間がかかり、なかなか投資の幅を広げることはできませんでした。

新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠を併用することで、性質の異なる金融商品を同時に持てるようになります。

また、現行のNISAと新NISAは併用が可能です。新NISAの非課税枠は現行NISAの非課税枠とは別枠ですので、現行制度を利用しているからといって新NISAの非課税枠が減ることはありません。むしろ、現行のNISAと新NISAを併用することで、合計の限度額を増やすことができます。

もちろん、年間投資枠の増額や制度の恒久化、非課税保有期間の無期限化なども、新NISAを始めるうえでの魅力となっています。

<新NISAのデメリット>

メリットばかりに見える新NISAですが、どのようなデメリットがあるのでしょうか。まず、さまざまな制限がなくなって柔軟に投資ができる分、自分で判断しなければならない局面が増える点が挙げられます。

たとえば、新NISAでは、金融商品を途中で売却した場合、その分の非課税枠が復活しますが、含み損(買ったときの時価より値下がりしている状態)を抱えている場合の売却はどうすべきか、売却後にどの投資先を選択すべきかなど、自分で判断しなければならない点が多くなるのです。

また、非課税保有期間の無期限化はメリットでもありますが、期限がない分、「いつ売却したらいいのか」を判断するのがこれまでよりも難しくなります。さらに、短期間に売却と買い付けを繰り返すと、手数料の負担が大きくなることもあるため注意しましょう。

そして、忘れてはいけないのは、現行のNISAと同じく、新NISAで投資できる金融商品には元本割れのリスクがあるという点です。新NISAにはこうしたデメリットがあることも理解し、長期的な視野で計画的に運用していきましょう。

■来年から始まる新NISAを活用しよう

あと数ヶ月で制度が開始する新NISA。少しでも多くの非課税枠を利用したい場合は、現行NISAとの併用を考えてみましょう。ただし、投資を始める前に、余裕資金がどのくらいあるのか、投資した成果をいつどのような目的で使いたいのかしっかり確認しておくことが大切です。制度開始までに新NISAのポイントをおさらいし、充分活用できるよう準備しておきましょう。