「整える」という言葉を最近よく耳にしませんか。サウナ好きな人たちがよく使うことで知られていますが、サウナに限った話ではありません。「整える」サービスは、さらなる広がりを見せつつあり、その背景には消費者が感じる「幸せのカタチ」の変化があるのです。 今後の新たなトレンドになりつつある、「整える」サービスの可能性とは――。

流行の背景にある「整える」ことへのニーズ

最近、「サ活」に興味があるという方、多いのではないでしょうか。あるいは、すでに「サ活」にどっぷりはまっている方もいるでしょう。

ご存じない方のためにご説明すると「サ活」とは「サウナを楽しむ活動」の略です。テレビで『サ道』(テレビ東京)というドラマが放送されたり、関連書籍やムックが多数発刊されたりしているほどの人気ぶりです。

以前からサウナの愛好者はいましたが、「おじさんが好きな場所」という印象でした。しかし近年は、性別を問わず若い方で「サ活」に励む人も増えています。

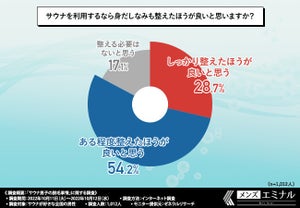

近年の「サ活」ブームで特徴的なのが「整う」という言葉です。体だけでなく心も落ち着きリラックスして、幸福を感じる状態をいいます。瞑想や禅といった求道的なアプローチよりも手軽に心を整えられるアクティビティとして注目されています。

似た効果があり、多くのビジネスパーソンに愛好されているのが、マインドフルネスです。マインドフルネスとは、呼吸を整え、過去や未来にとらわれず、今ここに集中することで、ストレスから距離を置き、心を整える方法です。

コロナ禍でストレスフルな状態が続いたことで、ストレス軽減や集中力の強化などの効果が得られるとされることから今、再び注目を集めています。

リトリートにも注目が集まっています。リトリートとは、数日間いつもの生活拠点から離れ、外的干渉から距離を置き、自分自身のリズムを取り戻す時間をつくることです。とくに人気を集めているのが、「ソロキャンプ」。

ソロキャンプとは、文字通り、1人でキャンプをすることです。SNSやユーチューブでノウハウや楽しみ方が提供され、今では女性のソロキャンパーも増えてきています。こうした現象、一見すると別々に起きているように思えるかもしれませんが、背景にある消費者心理の根っこは同じだと見ています。どれも心身を「整う」ことを目指しているからです。

私は、サ活やソロキャンプなどのトレンドは、世界的なムーブメント「ウェルビーイング」が本格的に日本でも広まりつつあることの証明ではないかと考えています。

新しい幸せの形「ウェルビーイング」とは

「ウェルビーイングって最近よく聞くけど、詳しくはよく分からないんだよね」

こんな思いを抱いている方は珍しくないでしょう。 ウェルビーイングとは「体も心も元気で、社会との関係も良好である状態」のことを言います。無理をせず「自分らしく、心も体も健やかに」生きることに重きをおく新たな人生観です。

いわば、新しい幸せの形です。

ひと昔前の幸せは「地位」や「お金」に象徴されるような欲望の充足にありました。しかし、そのために夜遅くまで働いて体をこわしたり、お金のためにプライベートを犠牲にしたり、ストレスによる暴飲暴食を繰り返すような暮らしが、果たして幸せといえるのかどうか、改めて見直されているのです。

むしろ、自分らしさを軸にして、大切な家族や友人と過ごす時間を大切にしたり、好きなことを追求したりする人生こそが幸福という価値観です。アメリカやヨーロッパではスタンダードなものになりつつあります。

日本でも広がり始めていて、2021年6月には政府から経済・財政運営の指針として「政府の各種の基本計画等について、ウェルビーイングに関するKPIを設置する」ことがうたわれました。また、7月には、ウェルビーイングに関する関係省庁連絡会議も設定されています。

私は、「ウェルビーイング」は日本人のライフスタイルに、いずれ根付くと思っています。

日本人の幸福に欠けていた「オキシトシン」

人が「幸せ」を感じる際に、ポイントとなるのは、体内で分泌されるといわれる3つの物質です。具体的には、ドーパミン、セロトニン、オキシトシン。耳にしたことがある人も多いと思います幸福感は、脳内で分泌されるこの3つの物質が、脳の神経細胞などに作用することで生まれます。

精神科医の樺沢紫苑氏は、著書『精神科医が見つけた3つの幸福 最新科学から最高の人生をつくる方法』(飛鳥新社)の中で、この3つの物質に注目しています。

神経伝達物質の「ドーパミン」「セロトニン」、ホルモンの「オキシトシン」を「3つの幸福物質」として、その役割の観点から幸福について述べているのです。

「安心、やすらぎ」といったことを感じるときにセロトニンが分泌され、そこで味わうことができるのが「心と体の健康からくる幸福」である「セロトニン的幸福」。夫婦、恋人、親子、兄弟、友人といった相手との安定した関係によって生まれるプラスの感情や喜びなど、他者との交流、関係によって生まれる「つながりの幸福」が「オキシトシン的幸福」。

お金を得る、欲しい物を手に入れる、あるいは昇進・昇給といった仕事での成功など、何かを得たり達成したりしたときの喜びや幸せからくる「成功の幸福」が「ドーパミン的幸福」。

「3つの幸福」をすべて得るのは難しいため、それを得る優先順位が非常に重要です。優先度が高い順から

せロトニン的幸福⇒オキシトシン的幸福⇒ドーパミン的幸福。

この順番を間違えると、幸福になるどころか、最終的には不幸になる可能性もあるのです。

「2022年度 世界幸福度ランキング」によると、日本はGDPで世界3位なのにも関わらず、日本人の幸福度は世界で54位だそうです。

かつて、日本人が「ドーパミン」的な幸福ばかりを追い求めていたため、本当の意味での幸福を感じづらくなっていたのではないでしょうか。

私は、バブルの狂乱以降、リーマンショック、東日本大震災、パンデミックなどの出来事を経て、日本人が「本当の意味での幸せとは何か?」という意識に目覚めつつあるのではないかと考えています。「ウェルビーイング」の概念が日本に本格的に広まりつつある背景には、そうした事情もあるようです。

「ウェルビーイング」なサービスとは

幸せの形が「ウェルビーイング」に変化しつつあることは、商品やサービスにも影響を与えています。

拙著『ウェルビーイングビジネスの教科書』(アスコム)で、詳しく述べていますが、19期連続で売上増を達成しているあるビールメーカーは、自社の商品を「仲間との交流で得られる心の充足感」を生み出すものと定義しています。「コク」や「キレ」で売るのではなく、心の充足を商品のフックにしているのです。

一世を風靡した「こすらず洗う」お風呂掃除の洗剤もそうです。

浴槽に洗剤を噴射して洗い流すだけ、というこの商品が目指すのは単なる手間の削減ではありません。「頑張らなくてもいい」という心理的な充足や、「余った時間を家族や自分のために活かす」ことまで見据えている「ウェルビーイング」的な商品と言えるでしょう。

このように、新しい価値観に合わせて、新しい視点から商品・サービスの訴求ポイントを見直すことを「関係性のリデザイン」と呼んでいます。

スペックを変えるのではなく、消費者が何を求めているのかを考えて、その商品・サービスでどうすれば消費者のニーズを生かせるのか、という考え方で訴える「価値」の中身が変わるからです。

「関係性のリデザイン」で消費者の価値を変換する

ここで、関係性のリデザインを実践した経験をお話しします。みなさんは、虫歯予防の「キシリトールガム」をご存じですか? キシリトールが日本で食品添加物として認可されたのは、1997年のことでした。私はこのキシリトールの原材料メーカーのマーケッターとして日本導入に関わりました。今ではすっかり虫歯予防のガムとして認知されているキシリトールガムですが、このガムを世の中に広めるために大きく貢献したのが歯科医です。

一般的に考えると虫歯が減るといちばん困るのは歯科医です。しかし、そのいちばん困る人たちが、キシリトールガム積極的に売ってくれたのです。

なぜでしょうか?

歯科医のビジネスにおける関係性をリデザインしたからです。1997年当時、日本には約6万軒の歯科医院がありました。すでに飽和状態。しかも、少子化傾向が明らかになったこともあって、危機感を募らせていました。

当時、日本の歯科医のビジネスモデルのほとんどが治療型。つまり、虫歯や歯周病などを治療することでビジネスが成り立っていました。少子化で虫歯になる人が減ると、当然ながら収入は減ることになります。

そこで私たちが提案したのは、虫歯が減っても困らないビジネスモデルです。治療型から予防型への転換です。かつて、治療に訪れる患者の頻度は平均すると3~5年に1回でした。しかし、予防歯科が普及すると、3~5年に1度より「短い間隔」で来院するようになります。そうなると、1回の利益は低くても経営が成り立つようになります。

まずは、虫歯菌を減らす方法としてキシリトールガムをおすすめする。そして、「1ケ月後、もう一度測ってみましょうか」と言い、1ケ月後虫歯菌の数を測定し、その効果を確認できた患者は、またキシリトールガムを購入し、数カ月後歯科医院を訪れて虫歯菌の数を測る。結果、歯科医がキシリトールガムを売ることで、歯科医院への来院頻度が驚くほど増えることになりました。

歯科医院の場合、治療型から予防型に転換することで、「虫歯を治療してもらいに行く場所」に加えて、「虫歯にならないために行く場所」という新しい価値が生まれました。つまり、患者と歯科医院の関係性、接点が変わったということです。これが、リデザインするということなのです。

みなさんのビジネスも、一人ひとりのウェルビーイングを実現するために関係性をリデザインするという視点に立つと、あらゆる可能性が広がってくるはずです

藤田康人(フジタ・ヤスト)

味の素株式会社を経て、ザイロフィンファーイースト社(現ダニスコジャパン)の設立に参画。キシリトール・ブームを仕掛け、製品市場をゼロから2,000億円規模へと成長させた。2007年、マーケティングエージェンシー「株式会社インテグレート」を設立。