今から40年前の1982年10月4日、31年半という長きにわたって日本のお昼に君臨し続けたフジテレビの公開バラエティ番組『森田一義アワー 笑っていいとも!』がスタートした。タモリの司会で、新宿・スタジオアルタから平日正午より毎日生放送。「~してくれるかな?」のコールがあれば、誰もが「いいともー!」と応えられるほど親しまれたが、なぜここまで国民的な番組となったのか。

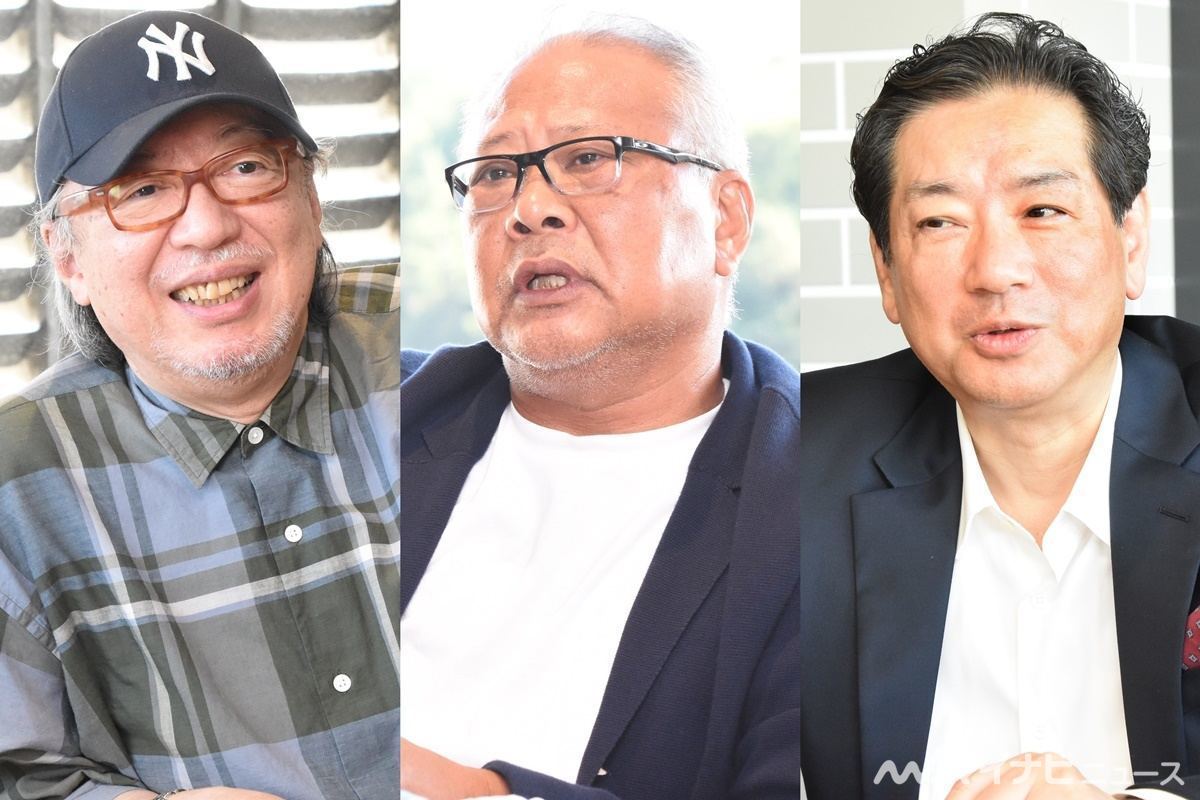

そこで、番組初期のレジェンドディレクター3人が集結。立ち上げ時から務め、「テレフォンショッキング」に“ブッチャー小林”として出演もしていた小林豊氏。記念すべき初回放送を担当した永峰明氏。85年から90年まで担当し、「3代目いいとも青年隊」も務めた吉田正樹氏が、全5回シリーズで当時のエピソードや現場の熱気を振り返る。

第3回は、生放送ならではのハプニングの話題に。『いいとも』という番組は、思わぬ事態も楽しんで、“ドキュメンタリー”にしていた――。

■生放送中の客席で発煙筒が焚かれる

――長寿番組の生放送だけにいろいろなハプニングが知られていますが、皆さんが特に印象に残っているのは何でしょうか?

小林:「テレレフォンショッキング」の有吉佐和子さんだなあ。あのコーナーはだいたい15分、長くて20分なんですけど、もうそろそろ終わりというときに「もうこれで終わっちゃうの?」って言うから、タモさんが「じゃあまだやりますか?」ってなって、CM入れてまたやって、結局最後の最後まで有吉佐和子さんがいたという。

吉田:あれ、金曜日でしたよね。だから(明石家)さんまさんが「帰ってよ!」って言いに来たんだけど、それでも帰らない。しかも、有吉佐和子さんには、みんな強く言えなくて。

小林:あと、生放送中の客席で発煙筒を焚かれたっていうのもあったよ。俺の横にあったから取り上げたんだけど、誰に渡せばいいんだ?って(笑)

(一同笑い)

小林:タモさんは仕込みだと思ってたって。

吉田:それでPASSができたんですよね。

永峰:裏のエレベーターから、意外と簡単に上がれたんだよね(笑)

■セットを入れ替えるところまで見せる番組

――昔の『いいとも』って、お客さんが生放送中に写ルンですとかで写真撮りまくってましたよね。

小林:全然撮ってました。そういう規制をしなかったから、みんなパチパチ撮ってましたよ。

永峰:それも込みで楽しんでいた感じでしたね。

吉田:テレビはドキュメンタリーで、その状態を楽しんだというテレビの原点が、80年代にはあったのではないでしょうか。

小林:当時のテレビって、今より身近だったんですよ。たぶん『ひょうきん』が変えたと思うんだけど、「ひょうきんディレクターズ」とか「ブッチャー小林」みたいに裏でやってるスタッフが表に出てきて、一気に近くなって、お客さんからするとテレビはリビングに置いてある機械なんだけど、隣近所の人が出てるみたいな感覚があったんじゃないかな。『笑っていいとも!』っていうのは、そういうのを全部出しちゃうから、その流れが番組をどんどんのし上げていった。セットを入れ替えるところまで見せちゃう番組だから、まさに吉田が言った「1時間のドキュメントバラエティ」ということですよね。

――それも、「タモリさん」「テレフォンショッキング」とともに、どの曜日にも共通してあった意識なんですね。

永峰:そうですね。だからお客さんから入ってくるものは、とりあえず受け入れてどんどんやっていくという感じだったと思います。

小林:我々のような裏側のやつがハプニングを起こそうとすると、絶対失敗するんですよ。「テレフォンショッキング」で入り時間にタレントが来てなくて、オープニングの次にコーナーがあるんだけど、どうしようかという話をタモさんがするんです。そこで、一度組んだテレフォンのセットをチェンジするんですよ。それをやった1回目はすごい迫力があったんです。スタッフの悲壮感というか、「ただのオヤジがこんなとこ出ちゃっていいの?」みたいな。でも、その2回目があると慣れちゃって、みんなニコニコしながら作業して、こりゃダメだって(笑)。そういうふうに予定されたことが変わっていくハプニングをみんなで楽しんでいる番組だった気がしますね。