2021年は暗号資産(仮想通貨)の市場が大きく盛り上がっただけでなく、NFT元年とも呼ばれるなど、NFTやWeb3.0領域にさらなる関心が寄せられました。

さらに2020年に大きく話題となった「分散型金融を体現したDeFi(Decentralized Finance)」も成長をし、2021年11月には合計の預かり資産額が1,100億ドルを突破するなど、さまざまな観点で暗号資産及びそれが取り巻く金融、経済が発展してきています。

こうした中、先日暗号資産の業界団体である「日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)」及び暗号資産交換業者の自主規制団体であるJVCEAの共同で、「2023年度税制改正要望書」という暗号資産の税制改正を訴えた要望書が金融庁に提出されました。

私はJCBAの税制検討部会で部会長を務めており、この税制改正要望書の作成に関わってきたので、せっかくの機会ですので本記事で要望内容や骨子について説明したいと考えております。

2023年度税制改正要望書の骨子

(1)個人の暗号資産の所得を雑所得から分離課税へ

・20%の申告分離課税

・損失繰越控除(3年間)

・暗号資産デリバティブ取引についても同様

(2)法人税について

・期末時価評価課税の対象を短期売買目的の保有に限定

・少なくともまず自社発行分を対象から除外

(3)資産税(相続税)について

・相続した暗号資産の譲渡による所得を取得費加算の特例対象とする

・相続財産評価に過去3ヶ月の平均時価の最低額を選択可

政府が掲げるWeb3.0の推進にはその市場の育成だけでなく企業の育成やビジネス創出を支援していく必要があります。

そのためには、関連する規制、法制度、税制などを整備し、必要に応じて緩和していくことが求められため、私たちは税制の視点で上記(1)から(3)を要望しました。その中から「分離課税」「法人税」について今回はフォーカスします。

個人の暗号資産の所得を分離課税へ

Web3.0の市場を育成させるには国民が暗号資産をより保有しやすくする環境を整えることが重要です。分離課税とすることで「より個人が暗号資産を保有しやすくなる」と考えていますが、さらに私たちが分離課税を要望する背景として以下の2点を挙げたいです。

(1)税務申告促進の必要性と税収増効果

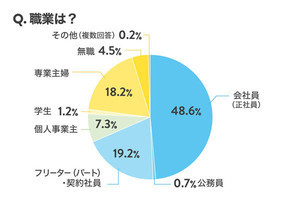

JCBAでは暗号資産ユーザーへアンケートを行っており、2021年は2万6,002名の方にご回答いただきました。この回答の中で約70%の方が「確定申告を行っていない」と回答しております。

暗号資産という中央集権が存在しない商品の特性上、申告者の自主的な申告に委ねられることから、申告の有無が発生してしまうことになります。もちろん所得金額が小さく申告不要であることが主な要因であるものの、暗号資産の損益計算の複雑さから申告を断念するケースも少なくありません。

私が代表を務める会社では、クリプタクトという暗号資産の損益計算を自動で行うウェブサービスを提供していますが、残念ながら「損益計算の難しさに計算を断念してしまう」ユーザーも見受けられます。

クリプタクトではなるべく簡単、かつ自動で計算を行えるようにしているものの、それでも一定の煩雑さが残ることから利用や計算そのものをあきらめるケースもあるのです。

こういった現実を踏まえ、暗号資産の確定申告を滞りなく行うための動機付けは不可避であると私たちは考え、特に注目しているのは3年間の損失繰越でして、損失繰越制度があると、毎年欠かさず確定申告を行う動機が生まれます。確定申告を行っていないとこの制度を利用することができないためです。

この制度が導入されることで、例えば今年損失を出すと、来年以降の利益に今年の損失をぶつけることで来年以降の利益を小さくすることが可能となります。暗号資産の確定申告はさらに広がることで、税収増にも効いてくるでしょう。

JCBAではアンケート結果をもとに、分離課税に変更した場合の税収の変化もシミュレーションし、一定の前提を置くことで税収は21%増加する結果が得られております。

もちろんこの結果をそのまま鵜呑みにするつもりはないですが、こういった申告のすそ野が広がることでの税収増効果はあることから、分離課税にしたとしても必ずしも税収が大幅に減少するわけではないと考えているのです。

(2)海外の暗号資産税制との比較

海外各国における暗号資産税制との比較では、米国及びイギリスでは暗号資産の取引によって生じた利益は他の金融資産と同様のキャピタルゲイン課税(概ね20%、米国は1年以上保有の場合)として固定税率課税とされているほか、ドイツのように1年以上保有している暗号資産の取引については原則として課税対象としていない国も存在します。

いわゆる先進諸国と比較してもこのような海外税制と比べて日本の税制は「見劣りする」と言わざるを得ず、少なくともこれらと比肩するためにも分離課税化は急務であると考えております。

見劣りする税制は、納税者の海外移住を惹起し税収減につながる恐れがあるとともに、Web3.0推進だけでなく、資金決済分野の革新やブロックチェーン技術の応用による経済社会の高度化に際して、日本の優位性を損なう可能性があるでしょう。

法人税に関する課題

暗号資産は単なる決済手段だけでなく、さまざまな権利性を持たせたトークンとして表現されるようになってきています。

議決権のような権利を持っていたり、配当のような収入を得ることができたり、あるいはサービスを使用する権利であったりといった、単なる決済手段を超えた権利を帯びたトークンとして表現が可能。それに伴い、さまざまな暗号資産の保有目的やそれに応じた新たなプロジェクト、ビジネスの創出など起業も活発に行われています。

一方で現行の日本の法人税制の場合、期末時に保有している暗号資産について時価評価を行い、その含み益についても課税対象となる期末時価評価課税が導入されています。

そのため、例えば、プロジェクトに関するトークンを保有しているだけの企業、あるいは株式ではなくトークンを購入することでプロジェクトを長期的に支援する法人・ファンドへ短期での重い税負担を課すこととなり、日本国内でのブロックチェーン関連事業の起業に重大な障害となるとともに、トークンの発行者や開発者、投資家をはじめとするプロジェクト関係者の海外流出を招いております。

法人による暗号資産保有目的の多様化にもかかわらず一律期末時価評価課税の対象とすることは、法人の事業遂行や日本での起業を妨げ、日本政府が掲げるWeb3.0推進の妨げとなると私たちは考えています。

そこで、この期末時価評価課税は、短期売買目的での保有のみに限定するよう要望を提出しました。

ただこの問題は会計制度の整備も必要であることから時間が要すると考えられるため、まずは会計上の問題が少ない「自社発行トークン」、つまり自社が発行したトークンを対象とした期末時価評価課税の回避を対処すべき喫緊の課題として挙げています。

今後どのように税制が整理されていくべきか

私たちは、暗号資産の利用が今後拡大しインターネット上でのインフラの1つになる可能性が大いにあり、国家としてあらかじめその成長を捉える整備を行った方がいいと考えており、その1つが税制改正です。

「IT革命」などと言われていた20年前、インターネット空間上でのビジネスそのものが虚業と呼ばれ、デジタル空間上での情報やデータに価値が存在するのかといった賛否両論があったかと思います。

今となってはそこに疑問を挟む人はいないでしょうが、この20年で主たるサービス事業者は米国を中心に固まり、インターネット、ITサービスにおいて日本がグローバルでリードしてきた立場だとはまったく言えなかったと思います。

足元に起きつつある、Web3.0という「個人がデータを所有・管理し、中央集権不在で個人同士が自由につながり交流・取引する世界。自律分散型の経済・金融が内包するようなシステム」において暗号資産は1つのインフラになる可能性が大きく、Web3.0そのものに賛否両論あることは承知の上ですが、この新しい経済圏が広がった場合に備えて布石を打っておくのは国家戦略として重要だと思っています。

さらに言えば、今税制を改正したとして失うものはそう大きくないでしょう。Web3.0が成功するかどうかの議論も重要ですが、それ以上に成功した時に備えてあらかじめ準備しておくことはもっと重要だと思っています。

賛否両論がある今だからこそ、あらかじめ布石を打つことができるわけであり、賛否両論がなくなったころにはもうすでに遅いと言わざるを得ません。私たち業界団体は、日本がまたこの分野で次の20年を世界と比較して後塵を拝することにつながりかねないと危機感を持っているのです。

より多くの皆さまにご理解いただけるよう、私たちも丁寧に説明し改正に向けて活動してまいりたいと考えています。

著者プロフィール:斎藤岳(さいとう・がく)

|

一般社団法人日本暗号資産ビジネス協会(JCBA)アドバイザー兼税制検討部会 部会長

株式会社pafin 代表取締役

2017年12月より暗号資産の自動損益計算サービス「クリプタクト」を提供開始。10万人以上の投資家が利用。DeFiにも対応。21年3月JCBA税制検討部会長就任、22年7月JCBAアドバイザー就任。