パーソル総合研究所は7月21日、「リスキリング」に関する調査結果を発表した。調査は5月13日〜16日、全国の20〜59歳の正社員3,000名(性年代を国勢調査の分布に合わせて割付)を対象にインターネットで行われた。

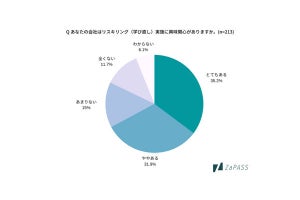

リスキリング(新しい知識やスキルを学ぶこと)の実態について調査したところ、新しいツールやスキル、知らない領域の知識などを学んだとする「一般的なリスキリング経験」のある人は3割前後、デジタル領域の新しい技術やデータ分析スキルなどを学んだとする「デジタル・リスキリング経験」のある人は2割程度。また、日頃から知らない領域の知識を新たに学び続けたり、専門性を広げ続けたりしているといった「リスキリング習慣」がある人は3割弱となった。

業種別にみると、「情報通信業」「教育、学習支援業」「金融業、保険業」でリスキリングが盛んのよう。職種別では、「IT系技術職」「経営・経営企画職」「営業推進・営業企画職」「商品開発・研究職」「企画・マーケティング職」においてリスキリングが盛んであることがうかがえた。

リスキリング促進のカギとなるものを探るべく、リスキリングを促進する人事制度や人事管理の在り方を探ったところ、一般的なリスキリングには「目標の透明性」が、デジタル・リスキリングには「キャリアの透明性」が最もポジティブに影響しており、また、「処遇の透明性」についてはどちらのリスキリングにもポジティブに影響しているよう。一方、「会社都合の異動の多さ」は、一般的なリスキリングに対してネガティブに影響することが分かっている。

また、リスキリングを促進する上司マネジメントの在り方については、一般的なリスキリングには、上司自身が常に新しい市場や知識・スキルを調べたり学んだりしているといった「探索行動」をとっていること、組織の目標やビジョンを信じ、日頃から話しているような「ビジョンの体現」を行っていることがポジティブに影響。一方、デジタル・リスキリングには、一般的なリスキリングと同様に「探索行動」が影響しているほか、今後の自分のキャリアを相談できるといった「キャリア支援」についての上司の姿勢がよりポジティブに影響することがわかった。

リスキリングを阻害する要因については、「今の組織で仕事のやり方を変えるのは大変」「自分だけが仕事のやり方を変えてもしょうがない」など、所属する組織の中で業務上の変化を起こすことに対して大きな負荷(コスト)を予想し、現状維持のほうを選ぼうとする「変化抑制意識」が高いほど、リスキリングをしない傾向にあることがうかがえる結果に。

一方、これまでの仕事にかかわる知識やスキル、考え方を捨て、新しいものに変えていく「アンラーニング」を頻繁に行っている人のほうが、リスキリングも多く経験していることが判明。役職滞留年数とアンラーニングの関係を調べてみたところ、役職に就いて3ヶ月~半年未満でアンラーニングはピークに達し、その後減少傾向に。さらに、人事評価については、5段階中4の評価を受けている就業者が最もアンラーニングが低い傾向となった。

さらに、アンラーニングは、「それまでの仕事のやり方を続けても、成果や影響力の発揮につながらない」など、自身の限界を感じる経験(限界認知経験)によって促されることがわかった。